|

Carlo Pisacane, il «romito» di Albaro (Zenone di Elea - Giugno 2024) |

| PISACANE E LA SPEDIZIONE DI SAPRI (1857) - ELENCO DEI TESTI PUBBLICATI SUL NOSTRO SITO |

RISORGIMENTO ITALIANORIVISTA STORICA(Organo della “Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano”) DIRETTA DAL Prof. BENIAMINO MANZONE VOLUME TERZO MILANO TORINO ROMA FRATELLI BOCCA EDITORI 1908 |

I TENTATIVI PER FAR EVADERE LUIGI SETTEMBRINI

DALL’ERGASTOLO DI SANTO STEFANO

NEGLI ANNI 1855-56. (1)

_____________

|

La prima notizia dei tentativi, fatti da Antonio Panizzi, d’accordo con alcuni amici italiani ed inglesi, per liberare dall’ergastolo di Santo Stefano altri prigionieri politici suoi compagni di cella, si ebbe, nel 1880, dal secondo volume delle Ricordanze del Settembrini stesso (2) e dal volume di lettere ad A. Panizzi, pubblicate dal signor Luigi Fagan. A schiarimento del racconto, si leggevano, nella pubblicazione del Fagan, in una nota alla pag. 258 dell’epistolario, le seguenti parole: “La goletta a vapore, noleggiata da Antonio Panizzi per salvare il Settembrini ed i suoi degni compagni, partita un anno dopo da New-Castle, naufragò nei pressi di Nisida prima' di aver potuto tentare il colpo. Alcuni marinari perirono”. Questa notizia, inesatta nella seconda parte, accennava, non ad uno solo, ma a due tentativi; e però sir James Hudson, che aveva avuto conoscenza del primo, ma ignorava che ce ne fosse stato un secondo, richiesto di spiegazioni da un amico inglese, che preparava una critica sulla biografia del Panizzi, pubblicata dallo stesso Luigi Fagan (3), ne chiedeva, alla sua volta, al Bertani. Questi incaricò la signora Mario di raccogliere dalle sue carte “dati e fatti, e la egregia donna non indugiò a tessere dell’episodio un ampio racconto. Se non che il Bertani stesso, lettolo, non consentì che se ne facesse uso per allora (4), probabilmente perché gli dovette sembrare scritto non senza acredine. Le cose rimasero a tal punto, sicché tre anni dopo, pubblicando l’epistolario del Settembrini, il professor Francesco Fiorentino scriveva, nella prefazione: “Il Panizzi aveva raggranellata una. cospicua somma, un trecentomila lire, con cui aveva acquistato un vaporetto, che, guidato dal Garibaldi, doveva di nottetempo accostarsi all’isola, ed, al segnale convenuto, il Settembrini e lo Spaventa ed altó sarebbero discesi, e avrebbero preso il largo. Era tutto concertato, il tempo, il luogo, i segnali, quando per tempesta il vaporetto naufragò, e della fuga non si potè più parlare” (5). Intanto il Bertani moriva. E allora la signora Mario, scrivendone la biografia, si giovò dello scritto sul Settembrini, offrendo così, nel capitolo sesto di quell’opera (6), una narrazione ufficiale e generalmente accettata dell’avvenimento. |

Il racconto della compianta scrittrice, pur testà rapita all’affetto e alla estimazione degli Italiani, se abbonda di pregi, non può però sodisfare; e, certo, nessuno lo direbbe esauriente. Non solo la Mario non si giovò di tutti i documenti, ch’erano a sua, disposizione, ma anche di quelli adoperati, l’uso da lei fattone non potrebbe esser lodato incondizionatamente. Spesso l'egregia signora riassunse, o trascrisse alquanto liberamente, o fuse insieme passi di diverse lettere, che presentò come una sola; e, dei documenti, diede, in generale, notizie troppo frammentarie. Nè può tacersi ch’ella scrisse quasi esclusivamente per mettere in rilievo la figura del Bertani, che ci è presentato qual vero protagonista dell’episodio. Rifare pertanto il racconto con assoluta obiettività e imparzialità, non pare del tutto inutile. E noi lo tenteremo sulla scorta, non solo dei documenti già noti, ma anche, e precipuamente, di quelli inediti del fondo Bertani, posseduti dal Museo Risorgimento Nazionale di Milano.

*

**

Luigi Settembrini giunse a Santo Stefano il 6 febbraio 1851 (7). le porte dell’ergastolo s’erano appena chiuse dietro di lui che uno dei più eletti ingegni e patrioti italiani, Antonio Panizzi, pensava già al modo di trámelo fuori. Fra il Panizzi e il Settembrini era amicizia salda e cordiale e il primo già era venuto in aiuto del figliuolo del secondo, Raffaele, ch’egli aveva conosciuto, con la madre e la sorella, nel suo viaggio a Napoli alla fine del 1851 (8). La corrispondenza fra i due, che in casi simili può presentare difficoltà pressoché insuperabili, fu presto stabilita in questo modo. Il Panizzi indirizzava le lettere a Giorgio Fagan (9) addetto alla legazione inglese a Napoli, affidata allora a sir William Tempie, fratello di lord Palmerston. La signora Settembrini curava, alla sua volta, di corrispondere col marito per vie sicure. Essa ricopiava le lettere in caratteri minutissimi, con inchiostro simpatico, e le inviava al marito, nell’ergastolo, nascoste nella biancheria, o tra le suole delle scarpe o in altri modi. Quelle che riceveva dal marito le consegnava invece a lord Tempie perché fossero recapitate al Panizzi. Il Tempie, e più ancora Giorgio Fagan, confortavano inoltre gli sventurati con consigli e con ogni sorta di aiuti morali. Naturalmente, adoperavano un frasario convenzionale: il Tempie era detto lo zio, Giorgio Fagan, il nipote, A. Panizzi, Antonietta e anche la sorella o Vomico di Louison, lord e ladv Holland, i cugini, Luigi Settembrini, il padre di Louison e anche, da parte della moglie, mia sorella. Col nome di convento, si indicava l’ergastolo e con quello di monache gli ergastolani (10). Sino all’estate del 1856 fra il Panizzi e la signora Gigia non vi fu altro intermediario. Gli amici, e lo stesso Bertani, che trattava direttamente col Panizzi, ignoravano di quali mezzi il loro amico si servisse per corrispondere cogli ergastolani. Poi la signora, come si vedrà a suo tempo, fu posta in relazione diretta col Bertani, per mezzo del generai Mengaldo.

Il Panizzi dunque aveva già scritto del suo disegno al Settembrini sin dal 1851 (11). Rinnovò l’offerta l’anno dopo. Ma il Settembrini rispondeva: “Non vedo altro cielo che quel che ricopre il cortile dell’ergastolo né vedo facce umane... In questo stato di cose ella vede bene che ogni disegno è impossibile: il tempo e l’onore potran consigliarmi in mutate condizioni” (12). Continuò per altro la corrispondenza fra i due. Ma, sino al 1855, volse intorno ad argomenti letterari (il Settembrini attendeva allora alla traduzione di Luciano), alla carriera del giovane Raffaele, che il Panizzi aveva aiutato a entrare nella marina mercantile, e anche intorno alle condizioni politiche del tempo e al malgoverno dei Borboni. È vero che, nella primavera del ’54, il Panizzi informava essere stato parlato del prigioniero all’imperatore Napoleone, che aveva promesso il suo appoggio. Ma il Settembrini rifiutò l’aiuto, sia perché non voleva chieder grazia, sia perché, per lui, Napoleone era un tiranno liberticida; ma sopra tutto, perché, in quell’apparente interessamento dell’onnipotente sovrano, ei scorgeva nulla più elio un tentativo muratiano, a cui, a nessun costo, avrebbe prestato mano (13). L’idea della fuga ritorna in campo soltanto nel 1855, e anche questa volta, primo a muoverne parola fu il Panizzi. Intendo dire che a lui, recatosi perciò appositamente a Torino, era lasciata la cura d’organizzarla, ché il consiglio di tentarla era venuto al Settembrini anche da lord e lady Holland (14). Le condizioni erano favorevoli.

Nella distribuzione degli ergastolani aveva avuto luogo un mutamento, per cui, alla fine del 1854, tutti i 22 condannati politici erano stati raccolti in due stanze con due finestre sul mare (15). Nell’estate del 1855 poi il Settembrini divideva la sua cella con altri quattro: Silvio Spaventa, Gennarino Placco, Francesco De Simone e tal Calafiore (16). Era naturale che, parlandosi di fuga, il tentativo dovesse comprender tutti e cinque i compagni e non il solo Settembrini, come sul principio il Panizzi aveva supposto. E, dei cinque amici, se il Settembrini figura quasi solo, perché a lui faceva capo la corrispondenza clandestina relativa all’impresa, circa i preparativi anima di tutto era Silvio Spaventa, “più ponderato e meno poetico del compagno” (17).

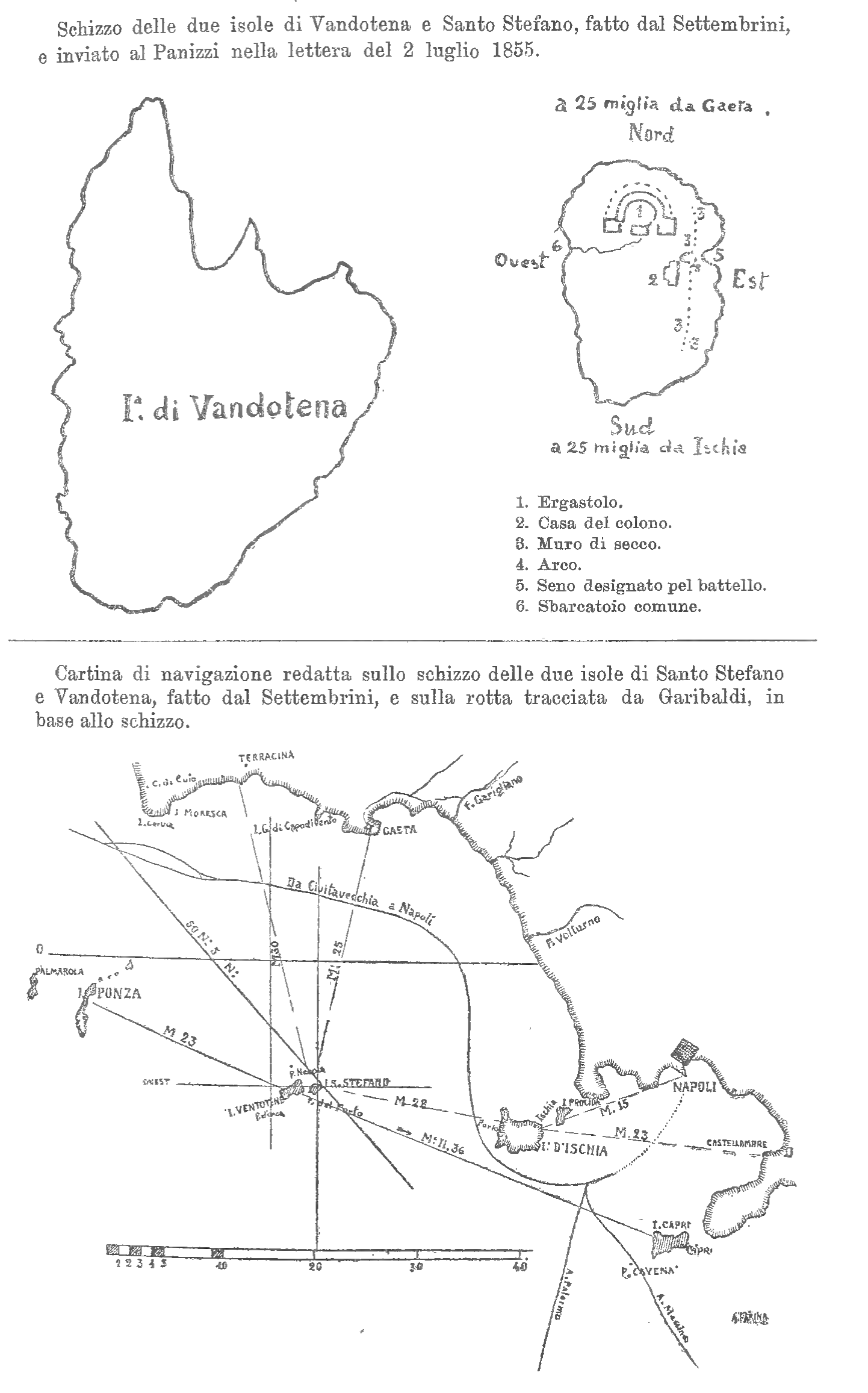

Nessuno, che abbia letto le Ricordanze del Settembrini, può aver dimenticato il quadro raccapricciante della vita nell’interno dell’ergastolo di Santo Stefano. La forma e l’aspetto esterno erano descritti, in questa occasione, al Panizzi dal Settembrini in una lettera del 2 luglio 1855.

“L’isola è un alto scoglio di circa un miglio di circuito, ed è divisa da Ventotene, che le sta a ponente ed è più bassa, per un canale di anche un miglio all’incirca. A mezzodì è alta ottanta e più metri sul mare, a settentrione è più bassa: senza spiagge intorno, tutta irta di rocce. Su la parte settentrionale, più larga, sta l’ergastolo, guardato da solo sette sentinelle esterne, le quali non veggono affatto il lato orientale e meridionale, e non badano ad altro che alle mura dell’edilizio. L’isola non ha né dogana né doganieri: non ha altri abitatori che gl’impiegati dell’ergastolo, i quali tutti alloggiano nell'edificio dell’ergastolo, ed un colono che colla sua famiglia è in casa su la parte sud-est: non ha guardia di altre persone né di battelli: i battelli vi vengono di giorno, e si avvicinano ad uno scoglio dirimpetto Ventotene dov’è lo sbarcatoio comune. In Ventotene sono talvolta scorridoie o di dogana, o del governo, una, al più due: ma non si avrebbe a temerne affatto. Se qui di notte si volesse far venire qualche battello da Ventotene (e in cinque anni non è mai accaduto) si dovrebbe far un segnale con fuoco e lanterne. Quante persone stanno sull’isola, la notte son chiuse nell’edilizio dell’ergastolo: fuori vegliano solamente le sette sentinelle. Verso levante v’è la casa del colono, che si vede anche da otto o dieci miglia lontano quando si viene da Ischia. Sotto questa casa, v’è un lungo muro a secco, nel quale si apre un arco di fabbrica dipinto di bianco, anche visibilissimo; e quasi perpendicolarmente a quest’arco giù giù sul mare è un piccolissimo seno, dove si può scendere, ed mi battello aspettare inosservato. L’isola è così alta che un battello potria girarla tutta, e rasentarla anche a settentrione senza esser veduto dalle sentinelle: onde l’avvicinarsi è facile, e lo stare fermato a levante e mezzogiorno è senza alcun pericolo. A questo lato raramente vengono di giorno battelli pescherecci a pescare: di notte non mai. Una nave a qualche miglio, un battello pronto che aspetta; una fuga a questo modo non si sospetta aifatto: si crede che tanto mare non possa esser valicato da ergastolani, povera gente: onde le sentinelle non si rivolgono affatto al mare; sì che talvolta di notte è venuto il vapore del governo, ha sbarcato farine ed altre provvigioni. su lo sbarcatoio comune, ed all’alba le sentinelle lo hanno veduto, il comandante ha saputo dell’arrivo” (18). Ora al Settembrini pareva che, date certe condizioni, si sarebbe potuto tentare una fuga con molte probabilità di felice successo. Anzi, tutto era indispensabile un legno, su cui potersi rifugiare, uscendo dall’ergastolo; perché, se l’uscirne era relativamente facile, il rientrarvi impunemente, qualora il tentativo fosse fallito, non sarebbe stato possibile in nessun modo. I particolari potevano essere suggeriti dalle circostanze del momento, ma in ogni caso occorreva scegliere una notte senza luna, o con luna nelle sole prime ore. Raccoltili, la nave li avrebbe portati a Genova, o a Cagliari, o in Corsica, o a Malta, in luogo, cioè, sicuro da qualsiasi persecuzione. Il Settembrini affermava che l’approdo di un battello, incaricato di imbarcarli e condurli alla nave, ferma, naturalmente, a qualche miglio dall’isola, sarebbe stata cosa facile e sicura dalla parte di levante, opposta allo sbarcatoio comune, nel piccolo seno, nascosto agli occhi delle sentinelle; e avvertiva che i preparativi avrebbero richiesto un mese (occorreva forare la volta della stanza), ma l’esecuzione poche ore (19). Inviava, inoltre, uno schizzo, in verità molto rudimentale, da lui fatto delle due isole di Ventotene e di Santo Stefano. In questa seconda erano chiaramente indicati l’ergastolo, la casa del colono, il muro a secco, l’arco, il seno designato pel battello e lo sbarcatoio comune (20).

Antonio Panizzi non perdè tempo. Si assicurò aiuti pecuniari dagli amici inglesi, fra i quali Mr. Gladstone, lord e lady Holland (21), e scrisse al Settembrini, sul cader del luglio 1855, che avrebbe noleggiato un legno a vapore (22). Poi, comprendendo che occorrevano uomini energici e pronti all’azione, ne discorse con sir James Hudson, ministro inglese a Torino, che lo presentò subito ad Agostino Bertani (23).

I due si abboccarono in Genova il 10 agosto 1855, o giù di lì, e in breve si intesero. Anche il Bertani però, volendo accaparrarsi la cooperazione di amici sicuri e incuranti di pericoli, chiese consiglio a Giacomo Medici. E questi, fissata la via da seguire, lo stesso giorno, 12 agosto, ne informò Giuseppe Garibaldi, che si dichiarò “prontissimo all’impresa”, e approvò il piano proposto dall’amico (24). Garibaldi e Oregoni avrebbero assunto la direzione del legno a vapore, che doveva acquistarsi; al Bertani e al Medici sarebbe affidato l’incarico di abbordare l’isola con una lancia per raccogliere i prigioni e condurli a bordo; il Rubattino avrebbe dato una mano per facilitare l’acquisto del legno (25). Sullo schizzo, inviato dal Settembrini, Garibaldi tracciò la rotta da seguire; e l’uno e l’altro schizzo servirono poi per disegnare una cartina di navigazione abbastanza precisa (26), che ancora si trova fra le carte Bertani, sopra ricordate. In quella occasione fu rinnovata l’amicizia fra A. Bertani e G. Garibaldi, che non aveva mai dimenticato le cure prestate dal Bertani al suo figliuolo malato (27).

Com’era naturale, la difficoltà principale, per il momento, stava nell’acquisto del vapore. Il Medici opinava che, per averne uno in buone condizioni e sicuro, occorressero almeno 60. 000 lire, mentre allora il Panizzi non poteva darne più della metà. E occorreva anche un passaporto (28). Questo fu presto rintracciato: era quello di un americano professore di musica, giunto pur allora da New-York, portante connotati, che parevano fatti apposta per la persona che doveva adoperarlo (29). Quanto al denaro, in qualche modo lo si sarebbe raccolto. E però il 20 agosto, dopo altri colloqui col Panizzi e con Garibaldi, il Medici spacciava in Inghilterra un suo commesso, certo Testa, coll’incarico di comperare il vapore (30).

Sul finir dell’agosto, rispondendo al Panizzi, il Settembrini, informato di quel che si andava preparando, scriveva: “Noi non osavamo sperare un legno a vapore: ora ella ce l’offre: non potevamo desiderare di meglio”. Ma soggiungeva: “Le comunicazioni fra Napoli e l’isola non sono né facili né pronte, perciò, qualunque sia il luogo di partenza del vapore, è necessario, per aver tempo di preparare la fuga, che il giorno della partenza si sappia a Napoli dodici e all’ergastolo quattro giorni prima. È evidente quindi che nulla si può fare prima dell’ottobre. Si scelga dunque questo mese. E, poiché si deve tentar l’impresa in una notte senza luna, o che abbia luna nelle sole prime ore, si dovrà stabilire un giorno tra il 6 e il 18 e, possibilmente, la vigilia di una festa”. Prevedendo poi che il vapore si sarebbe mosso da ponente, aggiungeva un altro schizzo, avvertendo: essere egli e i suoi compagni nel piano più alto dell’edifizio, con la finestra a nord; donde dominavano lo spazio fra Ponza e Capo Circello; di là doversi avanzare il vapore, con un segnale appariscente, perché fosse veduto dagli ergastolani, forniti sì di cannocchiale, ma non molto buono, e trovarsi fra le ore 22,30 e 23 a due miglia sopra la punta di Ventotene, Di lì, procedendo oltre verso est, i salvatori avrebbero avuto “tempo e luce di guardar bene il muro a secco, l’arco che si apre in esso, e giù quasi perpendicolarmente sul mare quel picciolo seno, dove dovrà attendere il battello e dove noi contiamo di essere due ore dopo la mezzanotte”. Il vapore avrebbe dovuto poi continuare la rotta verso sud, come se fosse diretto a Messina, ma tornare indietro, la notte, e mandare il battello all’isola, nel punto indicato, I prigionieri si sarebbero annunziati con una lanterna, appena giunti sul muro a secco, ripetendo il segnale, giù, sulla riva. Parola di riconoscimento: Dio ci aiuti. Un poscritto dava istruzioni pel caso di tempesta, prima dell'arrivo del vapore, o di burrasca, durante la presenza del battello nell’insenatura (31).

Contemporaneamente anche il Panizzi, dopo aver preso accordi con gli amici, mandava al Settembrini istruzioni per la fuga. Avvertiva aver trovato un nuovo amico (G. Garibaldi), che con pochi amici tenterebbe l’impresa; ma che, non avendo potuto, né comprare, né prendere a nolo un vapore in Italia, a cagione della guerra, si era mandato a cercarne in Inghilterra. Si tenterebbe il colpo tra la fine di settembre e quella d’ottobre. Il vapore passerebbe, di giorno, a qualche distanza dall’isola, a est. Porterebbe pendente dall’albero (o dagli alberi), una fiamma bianca, che si abbasserebbe per qualche momento e poi, di subito, si rialzerebbe nel punto più vicino all’Isola. Cadute le tenebre, ritornerebbe e, a mezzanotte, manderebbe una o due lance nel seno indicato, sotto il portone bianco. Si toccherebbe terra solo dopo un segnale, fatto da terra con la lanterna, e lo scambio dei nomi convenzionali: quello di Panizzi, pronunziato prima dai fuggitivi, quello di Settembrini, dato in risposta dagli uomini della lancia. Si rimanderebbe il tentativo alla notte successiva, qualora i prigionieri non potessero muoversi quella notte; si sospenderebbe tutto, qualora non potessero neanche nella successiva (32).

Questo promemoria epistolare del Panizzi generò un equivoco. La signora Settembrini, qualche amico, e forse anche il Tempie e Giorgio Fagan, ritennero quelle istruzioni come definitive, e da essere puntualmente osservate. Se non che il Settembrini si affrettò ad avvertirli che essi soli, i prigionieri, erano in grado di stabilire i particolari della fuga. E perciò, riassumendo alla moglie la sua lettera della fine d’agosto al Panizzi, concludeva con le seguenti parole: “Queste sono le condizioni alle quali si deve stare assolutamente, senza discutere né modificar niente: noi conosciamo il da fare, e saria inutile il parlarne. Affidatevi in noi” (33).

Ognuno intende in quale stato d’animo vivessero e con quale angoscioso desiderio il Settembrini e i suoi compagni aspettassero risposta dai generosi amici, specialmente quando vedevano alcun legno a vapore solcare le acque non molto lungi dall’isola. Intanto si preparavano. Per uscire dall’ergastolo occorreva anzitutto forare la volta della prigione. A tal uopo per cura di un amico, Cesare Corea, gli strumenti necessari erano stati messi in una cassa a doppio fondo, ripiena, superiormente, di salumi, formaggi e altre cibarie, che la signora Gigia fece trasportare all’ergastolo (34).

Calcolando, dalle notizie avute, che il tentativo dovesse aver luogo in ottobre, il Settembrini dava alla moglie particolareggiate istruzioni sul modo di tenerli informati di tutto, in tempo e con esattezza. E, mano mano che una qualche occasione si presentava, le inviava cose sue, specialmente libri e manoscritti da porre al sicuro. “Serba tutto, scriveva, e pensa che quelle carte ci saranno pane”. Ma, strana coincidenza! proprio in questo tempo il Tempie faceva pervenire notizie ottimiste di prossimi eventi, dai quali poteva sperarsi la liberazione dei prigionieri. Giustamente per altro osservava il Settembrini che, se una qualche “vicina speranza” si fosse affacciata, il Panizzi ne avrebbe saputo qualche cosa, e certo non sarebbe partito dall’Inghilterra e venuto a Genova per preparare l’impresa. Insisteva perciò sulla continuazione dei preparativi, perché non si avesse a perdere una eventuale favorevole occasione. È chiaro, d’altra parte, che Sir Tempie, e lo dimostra anche il suo contegno posteriore, pur non negando mai il suo aiuto, non però approvava il tentativo di fuga, che si andava preparando, Probabilmente, più che sperare in eventi politico-militari, o diplomatici, che non erano del resto da escludersi a priori, egli riteneva quell’impresa troppo audace e pericolosa (35).

*

**

Il giorno 28 agosto il Testa era stato autorizzato a comprare un vapore offertogli per 2000 sterline. Si attendeva quindi, da un momento all’altro, un qualche dispaccio, che, oltre a dar notizia dell’acquisto, annunciasse, possibilmente, il giorno della partenza. Tardando il dispaccio, il Panizzi scrisse alla Casa Caprile, dov’era impiegato il Medici, e che prestava il suo aiuto; ma, mentre aspettava indarno la risposta, un amico da Londra lo assicurava che nessuna difficoltà poteva essere insorta per l’acquisto del vapore. Che il Testa, nella speranza di spender meno, fosse andato ad Hull per trattare con altri? D’altra parte risultava al Panizzi che il Testa non si era giovato di una delle due commendatizie dategli, la quale poteva essergli di molto giovamento. Che pensarne? Il 5 settembre riscrisse il Panizzi al Bertani, pregandolo di sollecitare il Medici e di avvertirlo che non conveniva lesinar troppo; un ritardo poteva essere fatale (36). Spiacque al Medici il poco velato rimprovero, ma non potè negare la giustezza delle osservazioni. L’undici, il Panizzi e il Medici, abboccatisi a Torino, si misero d’accordo. E finalmente il 12, essendo giunte le tanto sospirate notizie, da Torino, il Panizzi informava il Bertani, allora dimorante a Miasino, che il vapore, della velocità di 13 miglia all’ora, era comprato e lo si aspettava a Genova ai primi di ottobre, e che egli per il 16 settembre sarebbe in quella città per vedervi Garibaldi, del quale si sapeva già che era soddisfattissimo della compra. Il Panizzi avrebbe voluto incontrarvi anche il Bertani, ma questi non si sarebbe mosso da Miasino prima della fine del mese (37). Allora, il 21, il Panizzi scrisse al Medici, e il giorno dopo al Bertani, proponendo una riunione di tutti e tre con Garibaldi a Genova per il 4 ottobre. Ma il Bertani, non essendo ancora giunca da Napoli la risposta, che si aspettava (probabilmente la lettera di Luigi Settembrini del 31 agosto 1855), avvertiva ohe, nulla potendosi deliberare senza quella risposta, sarebbe stato inutile ogni altro accordo prima di averla avuta (38).

Intanto il Panizzi faceva un viaggetto con sir Hudson e il Mengaldo. Da Orta, la sera del 29, invitava il Bertani a colazione pel giorno dopo. A mezzo giorno sarebbero ripartiti per Baveno (39). Pare che il colloquio abbia avuto luogo, vivissimo essendo il desiderio del Panizzi di consigliarsi a voce coll’amico, ma a Baveno (40). E quivi, la sera del 28, egli aveva trovato lettere di Genova, che ne contenevano altre, provenienti dall’Inghilterra, con la notizia che il vapore sarebbe partito il 28 o il 29 settembre. Calcolando 10 giorni di viaggio, il Panizzi rimandò il convegno al mercoledì 10 ottobre (41). Ma il 30 una lettera del Medici lo informava d’aver invece già scelto la domenica, 7. Il Panizzi ne riferì al Bertani. E questi, un po’ seccato, perché aveva preso altri impegni, rispondeva: “Mi scriva per sabato. se la risposta sarà perentoria, verrò; se no, no” (42) Il convegno fu poi fissato definitivamente al giorno 10, dopo che Garibaldi, giunto a Genova ai primi di ottobre, dichiarava non potersi trovare con gli amici prima di quel giorno (43).

Ma, e il vapore? Era, o non era partito? Il 2 ottobre il Medici aveva telegrafato nuovamente in Inghilterra, ma invano. Se la partenza era realmente avvenuta il 29 settembre, si poteva sperare che il vapore giungerebbe a Genova prima del convegno; un ritardo invece poteva mettere in grande impiccio, perché occorrevano almeno due giorni per preparare il legno al viaggio definitivo (44). Il Medici, prevedendo ritardi a cagione della stagione equinoziale, aveva proposto al Panizzi di non limitare all’ottobre il termine utile per l’impresa, ma di prolungarlo al novembre e anche più in là. Col vapore nel porto si sarebbe potuto tentare e ritentare secondo gli eventi. E tentare occorreva, a ogni costo. “Oramai — scriveva al Bertani — per te, per Garibaldi e per me, è quistione d’onore il dover riuscire”. Ei curava la faccenda come fosse cosa tutta sua. Dalla casa Caprile aveva già fatto sborsare 70 mila lire circa, oltre alle spese per mantenere pronto un equipaggio completo, mentre dal Panizzi ne aveva ricevute sinora soltanto 40 mila circa. Ma il Panizzi non aveva approvato la proposta della proroga, evidentemente pel timore dì nuove imprevedute difficoltà (45). E però il ritardo da una parte, la mancanza di notizie dall’altra, facevano esclamare al Medici: “Maledetto Testa, e tutti quelli che, come lui, non hanno cervello in testa!” (46); mentre queste difficoltà e altri intoppi, come, p. es., i ritardi e disguidi postali, irritavano oltre modo il Panizzi, tanto più che, sapendo di dover far ritorno a Londra, da un momento all’altro, desiderava ardentemente di poter, prima, assistere alla partenza della spedizione da Genova (47).

Il 5 ottobre, nella speranza di uscir finalmente dall’incertezza, il Panizzi ricorse nuovamente al telegrafo, indirizzandosi a un amico di Londra, stato intermediario per la compra del vapore. La risposta fu proprio un fulmine a ciel sereno. Il vapore era partito da Hull il 1° ottobre, ma, dopo due o tre giorni di navigazione, aveva dovuto ritornare in porto per avarie sofferte (48).

“Siamo maledettamente [sic] disgraziati”, scriveva il Medici, quando ne fu informato (49). Rimaneva è vero ancora una speranza: che le avarie fossero leggiere, e che il vapore potesse subito rimettersi in viaggio. Ma, prima d’averne certezza, sarebbero trascorsi dei giorni. Il Panizzi si vide costretto a rimandare, e il convegno cogli amici, e la eventuale partenza per Londra. Intanto scriveva al Bertani: ‘ E a voi che, andandomene quando che sia, rimetterò tutti i poteri per agire in mia assenza come se io fossi qui” (50). E, poiché il Bertani stesso da-Miasino, in procinto di muoversi per Locarno, aveva già avvertito, nulla di concreto potersi deliberare prima di aver avuto maggiori particolari, egli, stimando poterli avere per il 12 ottobre, indiceva la riunione per il 13, che era un sabato (51). Se non che il 12 fu informato che Garibaldi non poteva trovarsi a Genova in quei giorni. Questo era per lui un colpo forse più grave ancora della tardanza del vapore, non essendogli possibile trattenersi più a lungo in Italia, né volendo partire senza prima essersi abboccato col Generale, la eooperazione del quale era una conditio sine qua non della buona riuscita dell’impresa. “Per Dio, — scriveva — cosa da farmi disperare. Cosa si può far senza lui in questo momento supremo?!” (52). La conclusione fu che il giorno 16, esaminata la situazione, gli amici statuirono di avvertire la signora Settembrini: doversi rimandare il tentativo al mese di novembre, per l’impreveduto ritardo, non imputabile a nessuno dei cooperatori; sperar essi di poterlo effettuare la notte del 15, o di uno dei giorni successivi, fermi rimanendo tutti gli accordi anteriormente presi (53). Purtroppo, quella speranza non si avverò.

Il Panizzi partì d’Italia infecto opere e ancora ignaro di quel che si potesse ancora sperare dal vapore. Questo malauguroso legno, che portava il nome di “Isle of Thanet”, era proprio destinato a far fallire l’impresa. Riparate le avarie, aveva ripreso il mare. Ma, il venerdì 26 ottobre, colto da una tempesta, naufragò presso Jarmouth. Tre dei migliori marinari vi perdettero la vita. La notizia strappava al Panizzi le seguenti angosciose parole: “Non posso esprimervi, e sarebbe inutile, il dolore che provo, e la rabbia che sento quando penso che se quel signor Testa non avesse fatto perder tanto tempo, ciò non sarebbe probabilmente avvenuto” (54). “E stata una vera e grande disgrazia — scriveva, a sua volta, il Settembrini alla moglie — il danno sofferto, non per noi, che possiamo aspettare, ma pel tempo che perde Antonietta [Antonio Panizzi] per altri danari che deve spendere, e per altre cure e pensieri che dovrà avere,. E si raccomandava perché l’impresa non fosse abbandonata e perché si assegnasse un altro termine, almeno approssimativamente, soggiungendo: “E questo lo dimando perché tu non puoi immaginare che febbre, che tortura mentale, che strazio di cervello è stato quello che io da quattro mesi ho sofferto e soffero per questo” (55). Né tralasciava occasione di tener viva la pratica, sia scrivendo direttamente, sia sollecitando la moglie a scrivere al figliuolo Raffaele, al Panizzi, a lady Holland, e a raccomandare, nello stesso tempo, a sir Tempie, di far recapitare le lettere. “Ho capito — scriveva il 10 dicembre 1855 — la spesa enorme, il danno, il tempo perduto, le speranze deluse, e tante altre cose avran dovuto farle [al Panizzi | cader le braccia. Siamo sventurati in tutto: bisogna persuadercene. Basta: attendiamo, abbiamo atteso tanto! Attenderemo ancora! Mi dispiace per lei [Panizzi], per quella cara e rara donna che è inconsolabile: per me mi rassegno a tutto, perché sono usato a tutto” (56).

La perdita del vapore spezzava la trama, così faticosamente intessuta, e costringeva a rimandar tutto ad altro tempo, a migliore occasione. Per il momento importava liquidare i conti con gli assicuratori, per rientrare in possesso del denaro sborsato (57). E a ciò alacremente si attese.

*

**

Le commoventi preghiere dei prigionieri e la natura audace e intraprendente di chi desiderava salvarli, non potevano lasciar posare la quistione troppo lungo tempo. Difatti, già al principio del nuovo anno (1856), essa era stata ripresa in esame. Questa volta la iniziativa fu del Bertani. Ma il Panizzi rispose subito e con molto calore che era pronto a ricominciare. Egli aveva proprio allora ricevuto lettera dall’ergastolo. Lo si avvertiva che, volendosi accingere nuovamente all'impresa, occorreva prima intendersi sulle convenzioni, i segnali, ecc., perché forse conveniva modificare quelli dell’anno passato. Gli restava ora di parlarne agli amici di Londra e provvedere il denaro. L’esecuzione doveva essere degli amici italiani: Bertani, Medici, Garibaldi. “Ma — conchiudeva — subito subito che ci vediam chiaro, dobbiamo agire e non differire un’ora, un minuto” (58).

L’andata di Garibaldi in Inghilterra, nel febbraio, porse occasione propizia di intendersi meglio. Il Bertani e il Medici avevano messo per iscritto le loro opinioni e agli 8 febbraio Garibaldi le discusse col Panizzi. Il quale per altro fece notare che, non essendo ancora regolati i conti con gli assicuratori, ignorava di quali mezzi avrebbero potuto disporre (59). Dopo questo colloquio sperava il Panizzi di riveder Garibaldi, ma, di lì a poco, seppe con molta sua sorpresa che il generale era già ritornato in Italia (60). Stando alle forme, aveva ragione l’egregio uomo di lagnarsi. Ma, evidentemente, Garibaldi, per il quale il tempo era, anche fuori di metafora, moneta, non avendo avuto dall’amico altre comunicazioni, giudicò non necessari ulteriori colloqui. Comunque, alle lagnanze del Panizzi rispondeva il Bertani, da Genova, il 30 marzo 1856: “Nulla perdeste, non parlando ulteriormente con lui; egli è l’uomo d’azione per eccellenza, nullamente uomo di trattative o di progetti. A lui basterà dire: Siamo pronti, disponete; o tutt’al più chiedergli il giudizio sul battello che vedrà” (61).

Si trattava intanto per avere un bastimento. Il Medici aveva pensato al Salvatore, intavolando trattative col banchiere Anau, mediante la Casa Caprile. Ma, avendo Garibaldi dato parere contrario, il Bertani suggerì di tentar altre vie. Perché non trattare col Rubattino per avere il Dante? Sir James Hudson avrebbe potuto parlarne col Rubattino. Al Panizzi poi, che desiderava che lui, o il Medici, si recasse a Londra, rispondeva che nessuno dei due poteva muoversi, che sarebbe stato tempo perduto e che “a caso disperato”, manderebbe un giovine “intelligentissimo”, il quale era anche marinaio e avrebbe fatto parte della scorta. E proponeva di fare il colpo in maggio, conchiudendo con le seguenti categoriche domande, le quali, oltre al darci conferma del suo carattere risoluto, attestano anche con quale fervore egli intendesse al raggiungimento del fine, che si erano prefissi:

“Alle corte dunque: Credete ch’io pensi ad un vapore di qui e particolarmente ad uno di Rubattino? Sì? o no? e nessuna parola con altri.

“Credete che si possa fare la cosa per la prima quindicina di maggio? Sì, o no? e non andiamo tanto per le lunghe che faremo peggio.

“Accettate il messo che vi propongo e che saprebbe andare anche a Napoli quante volte vorrete?

“Qual’è la somma in moneta contante di che potete disporre?

“Voi deciso, io più che voi: a tempo fissato prendo letteralmente il Capitano |Garibaldi], lo metto a bordo e l’affare è fatto in un batter d’occhio.

“Rispondetemi categoricamente; perdonate lo stile secco, ed attribuitelo al desiderio di conchiudere una cosa interessante” (62).

Ma i mezzi pecuniali difettavano e fu necessario rimanersene alle trattative col banchiere Anau. Costui, sul principio di maggio, presentò una specie di ultimatum. Non si contentava più di una semplice lettera del Panizzi, ma voleva malleveria di altro banchiere, e di altra persona, che potesse rimborsarlo in caso di disgrazia. E pare si trattasse di una somma di 120 mila lire. Il Medici si adoperava a tutt’uomo per sgomberare il terreno dalle difficoltà, o almeno per diminuirle. Ed era merito suo se la Casa Caprile manteneva l’impegno preso per facilitare le operazioni finanziarie. Il 5 maggio assicurava che il Salvatore sarebbe stato pronto per la fine del mese; e il 14, che, per lo stesso tempo, contava poter disporre ancora di sette od ottomila lire (e, più raccogliendo, più darebbe), e che anche gli accordi presi per altre spese, per la somministrazione del carbone e via dicendo, sarebbero stati osservati (63).

Non abbiamo altre lettere del Medici, dopo questo tempo; ma, da fonti diverse, sappiamo che, intorno alla metà di maggio, si trattava per un altro vapore, il Roma. La società, che ne era proprietaria, faceva una doppia proposta: che il Roma fosse noleggiato, con obbligo, da parte del conducente, di rendersi comproprietario, acquistando un certo numero di azioni. Il Bertani voleva invece il nolo puro e semplice, per un viaggio da Genova sino a Malta, o a Gibilterra, esclusa la costa d’Africa, da effettuarsi nei mesi estivi (luglio-settembre) sotto la condotta di “un capitano solo di lungo corso e di incontrastabile abilità”, che avrebbe indicato egli stesso a tempo opportuno (naturalmente, intendeva Garibaldi), pur lasciando a bordo il capitano, stipendiato dalla Società, certo signor Roncallo, ma senza comando e sempre agli ordini del noleggiante per ogni evenienza. Conchiuso il contratto di nolo, avrebbe studiato, se e a quali condizioni gli converrebbe diventar comproprietario (64). Ma la Società insisteva su quella condizione, chiarendo così il suo pensiero: Si acquistino 8 azioni, da pagarsi dopo conchiuso il contratto di noleggio. In compenso la Società concederà un viaggio annuale, come quello sopra indicato, per i 10 anni di durata della Società stessa. E insisteva inoltre per sapere il luogo preciso degli approdi, la qualità del carico, la durata della permanenza negli scali, ecc. (65). Condizioni tutte, che il Bertani né voleva, né poteva accettare. La probabilità maggiore della riuscita stava nel segreto sullo scopo del viaggio e quindi del luogo di sbarco. Era quindi impossibile intendersi, Il progetto del Roma fu abbandonato.

Era a Marsiglia un vapore del valore di 50 mila lire, di bandiera toscana, l’Isabella, proprietà di un inglese carico di debiti e di impegni. Esso non era in tutto pronto al viaggio, perché il macchinista, che aveva costruito la macchina (rinnovata), non voleva dare alcuni pezzi, se non fosse stato pagato prima. Ma vi si poteva rimediare in poco tempo (66). L’11 giugno A. Bertani telegrafava al Panizzi chiedendogli altre 20 mila lire, per poter effettuare la compra. Ma quegli rispose subito che proprio non le aveva e che tutt’al più, se “per ultimo sacrifizio” fossero bastate un 5000 lire, avrebbe impegnato la camicia per trovarle (67). Il Bertani non si diede per vinto, ma telegrafò nuovamente, insistendo perché l’amico lo mettesse in grado d’acquistare l’Isabella e volesse esserne “il padrone assoluto od il maggior proprietario almeno. Si faccia anche prestare. Tenga insomma pronto qualche cosa all’avviso che gli potesse mandare” (68). Le trattative col proprietario del vapore erano state iniziate, pel tramite della Casa Caprile, con l’offerta di 40 mila lire alla mano e 7 mila in cambiali a tempo da determinarsi. Ma quegli mise avanti pretese esorbitanti. E allora il Bertani ordinò al Medici di lasciar stare la Casa Caprile e di affidarsi all’Anau “banchiere solido, la cui parola, le cui cambiali non soffrono eccezioni», e che, ora, mostra vasi orgoglioso “pel concorrere suo ad una impresa che alti personaggi patrocinano”. L’Anau seppe così abilmente destreggiarsi da indurre il proprietario dell’Isabella ad offrire egli stesso il vapore (69). Pareva dunque che le cose si mettessero bene. Anche di Garibaldi si era sicuri, ché partito per la Sardegna ai primi di maggio “pronto a recarsi a Genova appena avvisato” (70), era già tornato in Liguria, stringere i nodi” (71); onde il Bertani scriveva al Panizzi: sempre qui nei dintorni a mia disposizione, e sempre contentissimo di far questa cosa, (72). Ma ecco il Generale ricevere dal Bertani stesso, di lì a poco, questa desolante comunicazione: “Si dileguarono quasi totalmente le speranze di possedere il vapore l'Isabella”. Quali altre difficoltà fossero sorte, sventuratamente ignoriamo. Ma certo il nuovo colpo non era men grave dei precedenti. Pur tuttavia il Bertani non disperò. Mise gli occhi su un altro legno, il Nuovo Colombo, che sperava poter comprare, o avere a nolo, e cercò di indagare che cosa se ne pretendesse; non senza aver prima inviato persona fidata al Garibaldi, per sapere, se si contenterebbe di quest’altro vapore, ehi delegherebbe a visitarlo per riconoscerne la idoneità, come potrebbe migliorarsene la velocità e quando egli stesso si recherebbe a Genova. Garibaldi approvò, diede le istruzioni necessarie e, com’era naturale, si dichiarò pronto (73). Se non che proprio allora un fatto imprevisto, di cui diremo fra breve, fece sospendere di colpo ogni trattativa.

Ritorniamo intanto ai Settembrini. Verso la metà del mese di giugno era giunta, d’improvviso, a Genova la signora Gigia, chiamatavi dalla notizia che il figliuolo Raffaele, reduce dalla spedizione di Crimea, alla quale aveva preso parte arruolato all’esercito sardo, era stato colpito da grave malattia (74). Il viaggio della signora interrompeva la corrispondenza con l’ergastolo. Ma il Panizzi, informatone, cercò subito trarne vantaggio, mettendo in relazione diretta la signora Settembrini col Bertani, che sinora aveva ignorato di quali mezzi ei si servisse per corrispondere con gli ergastolani. E però gli scrisse di rivolgersi al Mengaldo, suo intermediario, col quale avrebbe potuto discorrere senza riserbo alcuno. Per tal modo si potevano, a viva voce, discutere i particolari dell’impresa e prendere gli accordi opportuni, prima che la signora si rimettesse in viaggio. Antonio Panizzi fece di più. Persuaso che la sua lontananza non avrebbe consentito tutta la necessaria rapidità di propositi e d’opera, rimise la direzione dell’impresa al Bertani, scrivendogli: “Ora che siete in comunicazione diretta non occorre che io c’entri più se non se per sapere che progresso si fa e esser informato del successo. Lascio a voi la direzione generale dell’impresa. Fate come meglio potete. Fidatevi a Mengaldo” (75). Due giorni dopo, sollecitatone da un dispaccio telegrafico del Bertani, autorizzava quest’ultimo ad emetter tratta in nome suo per 200 lire sterline, ammonendolo però di riservare un fondo per le spese occorrenti a mantenere in ottimo stato il vascello, che si sarebbe comprato per non casere nell’errore di colui “che comprò un cavallo che fu forzato vender subito onde comprar biada e fieno necessari per mantenerlo”. (76)

Intorno al 10 di luglio la signora Settembrini era già di ritorno a Napoli (77), fornita dal Bertani di istruzioni precise. Il tentativo avrebbe luogo sul principio d’agosto, l’otto o il nove, perché, essendo le notti meno brevi, vi sarebbe tempo di far tutto e di potersi trovar lontano, all’apparir dell’alba. Data la facilità d’essere scoperti, non conveniva rinnovare il tentativo dopo due notti consecutive. L’avviso giungerebbe a Napoli 10 giorni prima di quello fissato per l’impresa. Essendovi dissensi, o diversità d’opinioni, occorreva darne avviso a Genova prima del 3 agosto, giorno fissato alla partenza del vapore. Raccomandata caldamente era la massima esattezza nella indicazione dei segnali, della strada, delle ore, ecc. (78). Tanto il Bertani quanto il Panizzi avevano sollecitato il ritorno della signora a Napoli, perché, riprendendo col marito la corrispondenza diretta, potesse dare e ricevere informazioni sicure. Il Bertani anzi, avendo sentito d'una lettera del Settembrini della fine di maggio, nella quale si dicevano contenute le ultime istruzioni, date dai prigionieri, le raccomandò di consegnarla al Tempie, che avrebbe pensato a fargliela pervenire per il solito mezzo sicuro. “Qui giunta — scriveva al Panizzi — quella lettera sarà il nostro codice per inviare su di esso calcato il nostro ultimatum, che verrà tosto trasmesso al debito luogo” (79).

Nella lettera della fine di maggio, sopra ricordata, il Settembrini indicava l’estate come il tempo più favorevole, anche per evitare accidenti simili a quello dell’almo innanzi. Avvertiva che egli e i compagni erano sempre pronti, ma che le condizioni erano alquanto mutate, perché, non avendosi più intelligenze nella parte esterna dell’ergastolo, era indispensabile che il legno facesse la rotta che essi indicherebbero, per poterlo vedere (80). Al ritorno poi della moglie da Genova, informato degli accordi presi col Bertani, dichiarava (23 luglio) che la rotta del vapore doveva essere da ponente a levante, tra Capo Circello e l’isola di Zannone, in modo da trovarsi a due miglia da Ventotene, fra le ore 22 e mezza e 23; e, riconfermando le altre indicazioni, date anteriormente, pregava di non rimandare il tentativo oltre la fine di agosto o il principio di settembre, qualora non lo si potesse fare nei giorni prestabiliti, 8-9 agosto (81).

Così stavano le cose, quando giunse ai Bertani l’ordine di sospendere le trattative.

Sin dal maggio sir Temple aveva parlato della probabilità di poter ottenere la liberazione dei condannati politici per vie pacifiche e legali. Era l’epoca del Congresso di Parigi. Evidentemente la Corte borbonica avrebbe avuto interesse a mettere le mani avanti, per evitare pressioni dalle potenze occidentali. Si parlava quindi di indulto, di amnistia e di altre combinazioni. Il Settembrini non aveva fiducia nelle trattative diplomatiche, tanto che scriveva: “Io credo che a questo partito [la fuga] dovremo essere, giacché le chiacchiere son chiacchiere: io non le ho mai credute, non le credo, e non ci spero”. Il suo sentimento nazionale, che si ribellava all’idea di pressioni straniere, gli faceva dire: “Io vorrei che il nostro Governo resistesse: peneremmo un altro anno o due, ma poi si finirebbe per sempre”. Ma capiva, per altro, che non era prudente né savio partito quello di escluderle a priori, e che, qualora vi fossero state reali probabilità da quella parte, meglio “soffrire altri sei, otto, dodici mesi, che esporsi ad un pericolo” (82). Ond’è che, quando qualche settimana più tardi, le notizie del Tempie confermarono la probabilità d’una soluzione di quella natura, se ne mostrò contento; scrisse anzi alla moglie: “Io, ti dico il vero, non vorrei aver bisogno d’Antonietta [Panizzi], e mi piace che tuo zio [Tempie] non abbia perduto tutte le speranze, e credo che qualche cosa, sebben poco, e tardi, se ne caverà” (83). Non era quindi a meravigliarsi se e gli inglesi e i prigionieri cominciassero a mostrarsi men “caldi” all’impresa. Ma il Tempie, oltre che per queste, si era venuto raffreddando anche per altre ragioni. Dalla signora aveva saputo, con quali mezzi e per quali vie si sarebbe tentato il colpo. Non era certo cosa da prendere a gabbo. Occorrevano ardire e forza d’animo non comuni. Ciò era, del resto, da supporsi. Ma il Tempie ne fu spaventato (84); e perciò, d’accordo con sir J. Hudson, consigliò di rinunziare all’impresa. Nè spiegò mai chiaramente le ragioni del mutamento, quasi improvviso. Anzi, recatosi poco tempo dopo a Londra per la malattia, che lo condusse alla tomba, (24 agosto 1856), al Panizzi, che ne lo richiedeva, parlando a stento, disse soltanto “che bisognava assolutamente sospendere” (85). Di qui l’ordine del Panizzi di abbandonar l’impresa.

Il Bertani dovette rassegnarsi. Ma, poiché in quel tempo si andavano vagheggiando altre imprese patriottiche, come per es.; sbarchi su le coste napoletane e conseguenti tentativi di promuovere insurrezioni fra i regnicoli, gli parve che sarebbe stato tutt’uno adoperare per esse, o per qualcuna di esse, il denaro raccolto per liberare il Settembrini e i suoi compagni, tanto più che, in caso di felice successo, era sempre a sperarsi che potessero avvantaggiarsene anche gli ergastolani politici di Santo Stefano. E però, al Panizzi che scriveva: “Non resta che di restituire ai sottoscrittori il denaro riavuto dagli assicuratori” (86), egli, che il 16 agosto gli aveva inviato una cambiale di 500 sterline, comunicava tre giorni dopo quella sua idea, persuaso che gli amici approverebbero. Assicurava inoltre che “darebbe ricevuta Garibaldi” (87). Il Panizzi rispose con un no reciso. Scrisse anzi: “Quando gli azionisti sottoscrissero per la speculazione che sapete, mi fecero promettere che le loro azioni sarebbero state per quell’affare soltanto e non altro: uno anzi andò più in là, e specialmente proibì, quanto a sè, che si avventurasse il suo nel modo che voi toccate”. (88).

La verità è che i due egregi uomini, se erano d’accordo per quel che si riferiva al Settembrini, si trovavano invece agli antipodi rispetto ai metodi e ai mezzi da adoperarsi nella gran lotta per l’unità e l’indipendenza nazionale. Alla fine d’agosto Agostino Bertani depositava il resto della somma ricuperata e cioè L. 14.458,39, presso una banca e al principio di settembre mandava i conti al Panizzi (89). Questi intanto, che non invano aveva già espresso la speranza di poter indurre gli azionisti a lasciargli in consegna il denaro per qualche nuova occasione (90), più tardi impegnava la sua parola d’onore di pagare 25 mila lire a chi, entro sei mesi, avesse messo in salvo il Settembrini, fuori del regno (91).

I poveri reclusi avevano visto passare l’agosto senza frutto e molto se ne affliggevano, non solo perché si andava incontro alla stagione meno propizia, ma anche perché ora, essendosi ammalato il comandante, la vigilanza era diminuita, il. che difficilmente sarebbe accaduto più tardi (92). E però il Settembrini, non sapendo darsi ragione del ritardo e temendo di rendersi importuno, scriveva alla moglie, il 20 settembre: “Tu non farai più premura per fare effettuire la cosa... Se si vuole, io sono prontissimo e volentissimo: se no, sarò sempre obbligato a tanta generosa cortesia quanta è stata mostrata, e rimarrò come sono ed avrò quella pazienza che non mi è mancata mai” (93).

*

**

Ma il Bertani continuava a caldeggiare l’impresa, per conto suo, con ferma speranza di riuscirvi. Intanto urgeva riannodare la corrispondenza. Questa, negli ultimi tempi si era arenata, né si riesciva a scoprirne le cause. Così il Panizzi, intorno al 20 agosto, lamentava che da Napoli, direttamente, non gli si fosse scritto verbo da mesi e mesi e che la signora Settembrini, alla quale egli aveva scritto, quand'ella era a Genova, non gli avesse risposto (94). Alla sua volta, la signora Gigia si lagnava di aver scritto al Bertani e mandatagli una lettera del marito (evidentemente quella inedita, del 17 maggio), per mezzo del generai Mengaldo, di avere scritto al Panizzi senza ricevere risposta da nessuno e di ignorare se quelle lettere fossero pervenute ai loro destinatari (95). E anche il Bertani non sapeva spiegarsi perché una sua lettera alla Settembrini, raccomandata al Mengaldo, fosse rimasta senza risposta (96). Or tutto ciò accadeva, almeno in parte, perché, proprio allora, mancava un anello alla catena, ossia la comodità di far passare la corrispondenza per la legazione britannica, non per la ragione addotta dalla signora Mario (97), cioè che fossero rotti i rapporti diplomatici (ciò avvenne più tardi), ma perché il Fagan, quantunque non si fosse mosso ancora da Napoli, non faceva più parte della legazione, essendo stato trasferito a Parigi. Per uscir d’incertezza, Agostino Bertani, il 21 settembre chiese al Panizzi informazioni sulla legazione inglese a Napoli. E il Panizzi rispose, a volta di corriere, che vi era un solo attaché sicuro, il signor Petre, e che una lettera per la signora Settembrini sarebbe stata a lei consegnata nel solo caso che si fosse potuto far pervenire al Fagan un piego, direttamente, o sotto busta, indirizzata al Petre (98).

Intanto il Bertani aveva finalmente noleggiato un vapore (non sappiamo quale), e pattuito che esso sarebbe andato “in perfetta regola con passeggieri e merce a Napoli, donde sarebbe ripartito vuoto per l’isola, al momento opportuno. Aveva dovuto mettere a parte del segreto il capitano; ma la ciurma lo avrebbe ignorato. In quanto a Garibaldi, sempre pronto ad agire, egli aveva fatto ritorno alla sua isola, ma nessun dubbio che, al primo avviso, sarebbe accorso (99). Il 13 ottobre scrisse il Bertani alla signora Gigia e al Panizzi. La lettera per la signora fu mandata, per il tramite del viceconsole inglese a Genova, al Petre, chiusa in un’altra, indirizzata al Fagan, con la preghiera di consegnarla alla Settembrini, qualora il Fagan fosse assente (100). In quella lettera il Bertani chiedeva una risposta “pronta decisa” secondo cui egli avrebbe dovuto regolarsi. Voleva insomma sapere se a Napoli e all’ergastolo si riteneva ancora possibile e utile ritentar l’impresa. E chiedeva una risposta telegrafica. “Potrebbe — scriveva alla signora — usare del vantaggio della mia professione, dicendomi, nel caso che io debba fare: il malato è sempre nelle stesse condizioni e Vi aspetta ansiosamente. Per il caso che io non debba far niente: il malato è disperato non occorre più che veniate” (101). Al Panizzi poi insieme con le altre notizie e la partecipazione della lettera alla signora Gigia, scriveva: “Se avete fede nella mia prudenza, ed accortezza, e se persistete nel buon volere di riuscire, vorrete farmi avere qui tosto i fondi promessi, ed io me ne rendo mallevadore, impegnandomi acche sieno impiegati secondo la vostra intenzione e secondo il disposto nella vostra ultima lettera; se non si potrà eseguire, avrete qui il capitale a vostra disposizione E anche al Panizzi chiedeva risposta telegrafica (102).

Che cosa l’amico rispondesse, ignoriamo. Però, da una lettera inedita della signora Settembrini, possiamo ritenere che sconsigliasse, ancora una volta, ogni ulteriore tentativo di fuga.

Vediamo ora quale accoglienza il nuovo progetto si ebbe a Napoli.

Da tempo, s’è visto, la signora Gigia si mostrava molto timorosa degli eventuali pericoli, che il tentativo di fuga poteva tirarsi dietro, e non soltanto al marito, ma anche al Tempie, aveva manifestato i suoi timori, tanto che quest’ultimo aveva finito col dissuaderne il Panizzi. Il ritardo e il lungo silenzio fecero supporre che i discorsi della signora avessero intiepidito l’animo degli amici. Era dunque necessario venirne in chiaro. E, fortunatamente, il Fagan, tornato da Londra (103) verso la metà di ottobre, portò la spiegazione. Il Panizzi informava “essere tutto sciolto, e ritirata presso sé la cassa per ragioni diverse” (104). Noi conosciamo già queste ragioni. Pressato dall’opinione pubblica europea e più dai Governi inglese e francese, il Governo napolitano si sarebbe volentieri disfatto dei condannati politici, onde faceva balenare la speranza dell’esilio, che il Settembrini avrebbe accettato, e anche della libertà piena, se fosse stata chiesta in grazia, e questa, il Settembrini biasimava, pur non cercando di dissuadere chi l’avesse voluta chiedere (105). Il Fagan, giunto a Napoli, assicurava, da parte del Panizzi, che vi erano trattative per far esiliare i prigionieri politici in America (106). E allora perché intralciare queste trattative, mettendo in pericolo ogni altra speranza? Queste considerazioni spiegano bene il “freddo silenzio dopo tanta caldezza” (107).

Così stavano le cose quando giunsero a Napoli le ultime lettere del Bertoni, ricordanti la “focosa fretta di prima Non può far meraviglia quindi che la signora Gigia nella sua risposta, rimasta finora inedita, scrivesse; “Stanteché le cose del nostro paese sono molto innanzi che non tarderà molto e vedremo una crisi: conviene, o mio signore, aspettare la fine di una tale tempesta, e secondo essa ci regoleremo'. Speriamo che le cose vadano a finir bene e se mai non vi sarà più da sperare, io ricorrerò a lei di bel nuovo, o anima generosa” (108).

Dopo ciò riesce inutile chiedere le ragioni, per cui l’impresa fu abbandonata totalmente, nonostante che il Bertani, riallacciatene le fila, si dichiarasse ancora una volta pronto a tentarla. Antonio Panizzi, che ne era stato l’iniziatore, la sconsigliava, anzi le negava ogni ulteriore appoggio: era naturale che il Settembrini e i suoi compagni vi rinunziassero, anche se non avessero voluto tener conto delle difficoltà e dei pericoli, che in verità non avevano mai dissimulati a se stessi, e della probabilità, che ora si affacciava, di poter ottenere lo stesso con un po’ di pazienza, per vie più certe e più sicure (109).

La signora Mario scrive con amarezza che il Settembrini, nelle Ricordanze, “largheggia, biasimo e improperi ai fautori dell’eroica spedizione di Sapri”, ma non ha “una parola di riconoscenza por Garibaldi o per Bertani” (110). Quanto all’ingratitudine, le parole, teste riferite, della signora Gigia, proverebbero il contrario. A ogni modo va tenuto conto del fatto che il Settembrini, o non ebbe affatto, o ebbe solo poche e brevi relazioni dirette col Bertani e col Garibaldi. Dopo il viaggio della signora a Genova (giugno 1856), venne, è vero, a sapere quali persone assumevano la esecuzione dell’impresa, ma, in fondo, egli non poteva conoscere quale parte effettivamente vi avessero gli altri, fuori del Panizzi, del Tempie e di Giorgio Fagan. Abbandonato poi il progetto, non vi fu occasione a manifestazioni di sentimenti di gratitudine, salvo quando nel 1860 il Settembrini nuovamente, e con affetto, si rivolse al Bertani, per causa del figliuolo Raffaele (111). L’amicizia col Panizzi, invece, era antica e cementata da conformità di idee e opinioni e tenuta sempre viva dalla consuetudine letteraria. La mancanza di attestazioni di riconoscenza per il Bertani e Garibaldi, nelle Ricordanze, non può significare ingratitudine. E si noti che spesso la commozione nel Settembrini era così potente da paralizzargli ogni specie di manifestazioni esteriori. Si rilegga, per convincersene, la sua lettera al Panizzi del 31 marzo 1860 (112).

In quanto poi alla spedizione di Sapri, si potrebbe osservare che anche il Bertani la sconsigliò; anzi, come la stessa signora Mario scrive, “rifiutò la sua cooperazione così recisamente, che non fu nemmeno informato dei particolari”. (113) Ma, prescindendo da ciò, è un fatto che il Settembrini si espresse severamente nell’impeto della passione (114), alla notizia del disastro, che, nell’ergastolo, chi sa con quali alterazioni era a lui giunta, sotto la impressione dolorosa delle vittime già cadute e di quelle che seguirebbero. Né fu egli, allora e dopo, solo a pensare in quel modo. Spoglio delle inevitabili e scusabili esagerazioni e durezze, il giudizio del Settembrini era giusto. Il tentativo di Sapri, preparato e condotto con fantastica ingenuità, avrebbe potuto ritardare chi sa di quanto tempo il compimento dei voti della nazione, se altri favorevoli avvenimenti non avessero soccorso. Che poi il Settembrini e i suoi compagni di fede e di pena posponessero il proprio vantaggio personale all’interesse della grande causa comune è dimostrato a luce meridiana. Se avessero voluto, non sarebbero andati all’ergastolo. Bastava chieder grazia. Ma essi non vollero. La libertà, ottenuta a quel prezzo, avrebbe recato nocumento alla causa comune, avrebbe indebolito il prestigio e la forza morale dei principi, ch’essi rappresentavano, facendo supporre nel Re tiranno il diritto e la ragione di punirli e formandogli gratuitamente una aureola di immeritata generosità. Né valsero a smuoverli più tardi dal loro proposito sollecitazioni o blandizie. E, quando i fautori del tentativo infelice del Pisacane offersero di liberarli, essi rifiutarono l’offerta, perchè non vollero che, nello stesso tempo, venissero liberati anche i condannati per delitti comuni. Ricordandolo, il Settembrini così si esprimeva con alcuni discepoli: “A noi parve non fosse bello iniziare un tentativo rivoluzionario con una cosa brutta, sprigionando i condannati per reati comuni. Io dichiarai che non mi avrebbero tolto di lì con quella compagnia, manco per forza. Pisacane non venne, e tutti quelli che avevano sperato se la pigliavano con noi” (115).

GAETANO CAPASSO

NOTE

(1) Ringrazio di cuore il mio collega ed amico, professor Lodovico Corio, che richiamò la mia attenzione sui documenti del Fondo Bertoni, appartenente al Museo del Risorgimento di Milano, e il signor Mario Tedeschi, che volle usarmi la cortesia di collazionarli. — Cordialmente ringrazio anche il professore Vittorio Spinazzola, direttore del Museo di S. Martino di Napoli, che permise di fotografare]gli oggetti settembriniani posseduti da quel Museo, e diede utili informazioni: e l’amico carissimo, prof. Pasquale Romano, che curò, in modo speciale, la riproduzione fotografica degli oggetti.

(2) L. Settembrini, Ricordanze della mia vita, con prefazione di FRANCESCO DE SANCTIS, vol. II. Napoli, A. Morano, 1880.

(3) Lettere ad Antonio Panizzi di uomini illustri e di Amici Italiani (1823-1870), pubblicate da Luigi Fagan. Trad, ital., Firenze, Barbera, 1880. — Louis Fagan, The life of sir Anthony Panizzi, K. C. B. London, Remington, 1880.

(4) Jessie White Mario, Agostino Bertani e i suoi tempi. Firenze, Barbera, 1888, vol. I, pp. 230-31.

(5) L. Settembrini, Epistolario con prefazione e note del professor Fu. Fiorentino. Napoli, Morano, 1883, pag. VI.

(6) J. W. Mario, op. cit., I, 231.

(7) L. Settembrini, Ricordanze, II, 53.

(8) Louis Fagan, The Life of Sir A. Panizzi, etc., II, 127.

(9) Padre del biografo ed editore dell’epistolario del Panizzi. Era addetto alla legazione britannica in Napoli sin dal 1837. Louis Fagan, The Life, etc., II, 28-29: 101-102.

(10) Lettere ad A. Panizzi, ed. L. Fagan, pp. 243 e passim. — L. Settembrini, Ricordanze, II, 185-6; 225 segg., 235; 240. Louis Fagan The life of sir A. Panizzi, etc' 128-9.

(11) In una lettera del 2 luglio 1855 si legge: “La generosa offerta che mi fece quattro anni fa” Lettere ad A. Panizzi, ed. Fagan, pag. 252.

(12) Ivi, p. 238. Lettera del 27 novembre 1852.

(13) L. Settembrini, Ricordanze, II, 181-2.

(14) Lettere ad A. Panizzi, ed. da L. Fagan, p. 252.

(15) L. Settembrini, Ricordanze, II, 190.

(16) Ivi. II, 220. — La signora Mario, op. cit., I, 212, erroneamente scrive: Silvio Spaventa, Filippo Agresti, Gennarino De Simone, Casa Fiore.

(17) F. Fiorentino, nella prefazione all’Epistolario, cit., p. VI.

(18) Lettere ad A. Panizzi. ed. da L. Fagan, pp. 253-55.

(19) Ivi, p. 252.

(20) Ivi, p. 253. Cfr. lo schizzo.

(21) J. W. Mario, op. cit., I, 212.

(22) Lettere ad A. Panizzi, ed. da L. Fagan, p. 255.

(23) Lettera dello Hudson ad A. Bertani, 10 agosto 1855. M. R. M. Con questa sigla indicheremo i documenti inediti del Museo del Risorgimento di Milano (fondo Bertani).

(24) G. Medici ad A. Bertani, 12 agosto 1855. M. R. M.

(25) J. W. Mario, op. cit., I, 212.

(26) Ivi, I, 231. Cfr. la cartina.

(27) G. Medici ad A. Bertani, 12 agosto 1855. M. R. M.

(28) G. Medici ad A. Bertani, 20 agosto 1855. M. R. M.

(29) Lo stesso allo stesso, 24 agosto 1855. M. R. M.

(30) A. Panizzi ad A. Bertani, 5 settembre 1855. M. R. M.

(31) Lettere ad A. Panizzi, ed. da L. Fagan, pp. 255-58.

(32) L. Settembrini, Ricordanze, II, 232-84. — La signora Mario, op. cit., I, 213-4, pubblica una parte della lettera-istruzione del Panizzi al Settembrini, ma, erroneamente, la dice scritta dal Bertani al Panizzi.

(33) L. Settembrini, Ricordanze, II, 237-8. La lettera manca di data, ma evidentemente è del settembre 1855. Per errore quindi è stata inserita fra una lettera dell’ottobre 1855 (erroneamente, anch’essa, datata del ’56) e una del 10 dicembre, senza indicazione di anno, ma certamente del 1855. Anche la lettera, datata luglio ’55 (pp. 228-31), come quella datata: S. Stefano 1855 (pagine 225-8), sono posteriori al 31 agosto 1855.

(34) Ivi, II, 225. — Il Fiorentino, nella prefazione all’Epistolario (pp. VI-VII), racconta con quale astuzia Silvio Spaventa pote evitare una visita rigorosa alla preziosa cassa.

(35) L. Settembrini, Ricordanze, II, 226-30.

(36) A. Panizzi ad A. Bertoni, 5 settembre 1855. M. R. M.

(37) A. Panizzi ad A. Bertoni, 12 settembre 1855. M. R. M.

(38) A. Panizzi ad A. Bertani, 22 settembre 1855 e Giacomo Medici allo stesso, 24 settembre 1855. M. R. M.

(39) A. Panizzi ad A. Bertani, 27 settembre 1855. M. R. M.

(40) J. W. Makio, op. cit., I, 215.

(41) A. Panizzi ad A. Bertoni, 29 settembre 1855. M. R. M.

(42) Nota del Bertani su lettera del Panizzi a lui, 30 settembre 1855. M. R. M.

(43) G. Medici ad A. Bertani, 4 ottobre 1855. M. R. M.

(44) A. Panizzi ad A. Bertani, 4 ottobre 1855. M. R. M.

(45) G, Medici ad A. Bertani, 8 ottobre 1855. M. R. M.

(46) G. Medici ad A. Bertani, 4 ottobre 1855. M. R. M.

(47) A. Panizzi allo stesso, 10 ottobre 1855. M. R. M.

(48) Lo stesso allo stesso, 6 ottobre 1855. M. R. M.

(49) Medici allo stesso, 8 ottobre 1855. M. R. M.

(50) Panizzi ad A. Bertani, 6 ottobre 1855. M. R. M.

(51) Lo stesso allo stesso, 10 ottobre 1855. M. R. M.

(52) Lo stesso allo stesso, 12 ottobre 1855. M. R. M.

(53) Appunti del Bertani, in data 16 ottobre 1855. M. R. M.

(54) A. Panizzi ad A, Bertani, 29 ottobre 1856. M. R. M.

(55) L. Settembrini, Ricordanze, II, 235-6, avvertendo, per altro, che la lettera ha l’erronea data del 1856.

(56) Ivi, II, 239-40.

(57) A. Panizzi ad A. Bertani, 29 ottobre 1855. M. R. M.

(58) J. W. Mario, op. cit., I, 217-8.

(59) A. Panizzi ad A. Bertani, 8 febbraio 1855. M. R. M.

(60) Lo stesso allo stesso, 20 (e non 31, come per errore si legge nel testo) marzo 1856. La sig. Mario, op. cit., I, 218-9, pubblicò questa lettera, ma con parecchie inesattezze.

(61) Lettere ad A. Panizzi, ed. da L. Fagan, p. 262.

(62) Lettere ad A. Panizzi, ed. da L. Fagan, pp. 262-4.

(63) G. Medici ad A. Bertani, 5 e 14 maggio 1856. M. R. M.

(64) Minute del Bertani, 4 giugno 1856 “data a Pasquale Lombardi”, 6 giugno 1856 “data a Lombardi il dì 7”. M. R. M.

(65) Appunti di mano ignota, del 6 giugno 1856. M. R. M.

(66) Lettere ad A. Panizzi, ed. da L Fagan, p. 266.

(67) A. Panizzi ad A. Bertani, 12 giugno 1856. M. R. M.

(68) Memoria del Bertani, sotto la data 13 giugno 1856. M. R. M.

(69) Lettere ad X. Panizzi, ed. da L. Fagan, pp. 266-7.

(70) G. Medici ad A. Bertani, 5 maggio 1856. M. R. M.

(71) Memoria del Bertani, sotto la data 11 giugno 1856. M. R. M.

(72) Lettere ad A. Panizzi, ed. da L. Fagan, p. 267.

(73) A. Bertani al generale Garibaldi, 18 luglio [1856]. M. R. M.

(74) Memoria del Bertani, sotto la data 13 giugno 1856 e lettere di A. Panizzi ad A. Bertani, 16 giugno 1856. M. R. M. Cfr. L. Settembrini, Ricordanze, II, 287.

(75) A. Panizzi ad A. Bertani, 16 giugno 1856. M. R. M. Cfr. L. Settembrini, Ricordanze, II, 287, segg.; avvertendo però che quivi le notizie sono molto confuse e inesatte.

(76) A. Panizzi ad A. Bertani, 18 giugno 1856. M. R. M.

(77) Memorie del Bertani, sotto il 13 luglio 1856, M. R. M. — Evidentemente, onde procellose, la signora Gigia non ricordava più con precisione le date. Difatti, nelle Ricordarne, II, 292, non solo è detto erroneamente che giunse in Napoli sul cominciare del settembre, ma anche che, mentre aspettava d’essere avvertita della partenza del vapore, il Panizzi le scrisse che “il legno partito da New-Castle era naufragato e tre persone erano morte” il che, come s’è visto, era accaduto l’anno innanzi.

(78) Nota del Bertani, segnata: “Si osserva, 7 luglio, alla signora S.”. M. R. M.

(79) Lettere ad A. Panizzi, ed. da L Fagan, pp. 265-6.

(80) L. Settembrini ad A. Bertani, 17 maggio 1856. M. R. M. e Ricordanze, II, 241.

(81) J. W. Mario, op. cit., I, 221.

(82) L. Settembrini, Ricordanze, II, 241.

(83) Ivi, II, 244.

(84) Ivi, II, 245.

(85) J. W. Mario, op. cit., I, 233.

(86) Ivi, 222-3.

(87) Memoria del Bertani, sotto il 16 e il 19 agosto 1855. M. R. M.

(88) J. W. Mario, op. cit., I, 222-3.

(89) Memoria del Bertani, loc. cit. M. R. M.

(90) A. Panizzi ad A. Bertani, 5 settembre 1856. M. R. M.

(91) Lo stesso allo stesso, 13 settembre 1856. M. R. M.

(92) L. Settembrini, Ricordanze, II, 245-6.

(93) Ivi, II, 247.

(94) J. W. Mario, op. cit., I, 223.

(95) Gigia Settembrini ad A. Bertani, 19 ottobre 1856. M. R. M.

(96) A. Bertani alla signora Settembrini, 13 ottobre 1856. M. R. M.

(97) J. W. Mario, op. cit., I, 227.

(98) A. Panizzi ad A. Bertani, 26 settembre 1856. M. R. M.

(99) Lettere ad A. Panizzi, ed. da L. Fagan, pp. 272-3.

(100) A. Bertoni al signor Petre, 13 ottobre 1856. M. R. M.

(101) Lo stesso alla signora Settembrini, stessa data. M. R. M.

(102) Lettere ad Antonio Panizzi, ed. da L. Fagan, pp. 272-3.

(103) In data 20 settembre 1856 scriveva il Settembrini alla moglie: “Spero che tuo nipote [Fagan] torni subito e ti rechi lettere di P[anizzi]. Ricordanze, II, 247.

(104) Gigia Settembrini ad A. Bertani, 19 ottobre 1856. M. R. M.

(105) L. Settembrini, Ricordanze, II, 255 segg., e Lettere ad A. Panizzi, ed. da L. Fagan, pp. 277-82. — Più tardi il Settembrini e i compagni vennero a sapere che il Governo napoletano, mandandoli in America, intendeva che vi rimanessero e non tornassero in Europa (. Ricordanze, II, 265 segg. ). Difatti era stato stipulato un trattato fra esso e la Repubblica argentina, per il quale i prigionieri colà inviati, vi sarebbero rimasti come coloni (Lettere ad A. Panizzi, ed. da L. Fagan, p. 283). Naturalmente l’entusiasmo scemò. E anche il Panizzi sconsigliava di accettare l’esilio e suggeriva di chieder grazia (Ricordanze, II, 268-9, e Lettere ad A. Panizzi, eco., pp. 268-9); minacciava anzi di non dar più aiuto, se non si accettava il suo suggerimento. Fu allora che il Settembrini scrisse le nobili e sdegnose parole che si leggono nelle Ricordanze, II, 266 segg., e nella ben nota lettera a Giorgio Fagan, pubblicata nelle Lettere ad A. Panizzi, ed. da L. Fagan, pp. 277-82.

(106) L. Settembrini, Ricordanze, II, 251 segg., e II, pp. 257-8 segg.

(107) Ini, II, 245.

(108) Gigia Settembrini ad A. Bertani, 19 ottobre 1856. M. R. M.

(109) È noto con quale stratagemma Raffaele Settembrini riuscì a far sbarcare Queenstown, nella baia di Cork, i prigionieri, imbarcati dal Governo napoletano per l’America (Ricordanze, II, 326). Ed è noto anche che il Panizzi, col denaro raccolto per tentar la fuga, venne allora in aiuto del Settembrini e dei suoi compagni. Mario, op. cit., I, 259, e Lettere ad h. Panizzi, ed. da L. Fagan, p, 286.

(110)J. W. Mario, op. cit., I, 230-1.

(111) Ivi, I. 229.

(112) Lettere ad A. Panizzi, ed. da L. Fagan, pp. 423-4.

(113) J. W. Mario, op. cit., I, 242.

(114) L. Settembrini, Ricordanze, II, 274 segg.

(115) P. Torraca, Luigi Settembrini. Notizie. Napoli, Morano, 1877, pag. 45.

Pisacane e la spedizione di Sapri (1857) - Elenco dei testi pubblicati sul nostro sito

|

Nicola Zitara mi chiese diverse volte di cercare un testo di Samir Amin in cui is parlava di lui - lho sempre cercato ma non non sono mai riuscito a trovarlo in rete. Poi un giorno, per caso, mi imbattei in questo documento della https://www.persee.fr/ e mi resi conto che era sicuramente quello che mi era stato chiesto. Peccato, Nicola ne sarebbe stato molto felice. Lo passai ad alcuni amici, ora metto il link permanente sulle pagine del sito eleaml.org - Buona lettura! Le développement inégal et la question nationale (Samir Amin) |

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. |

Ai sensi della legge n.62

del 7 marzo 2001 il presente sito non costituisce testata

giornalistica.

Eleaml viene aggiornato secondo la disponibilità del materiale e del

Webm@ster.