|

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License |

1831 – 1847 1847 1848 1849

1850 – 1857

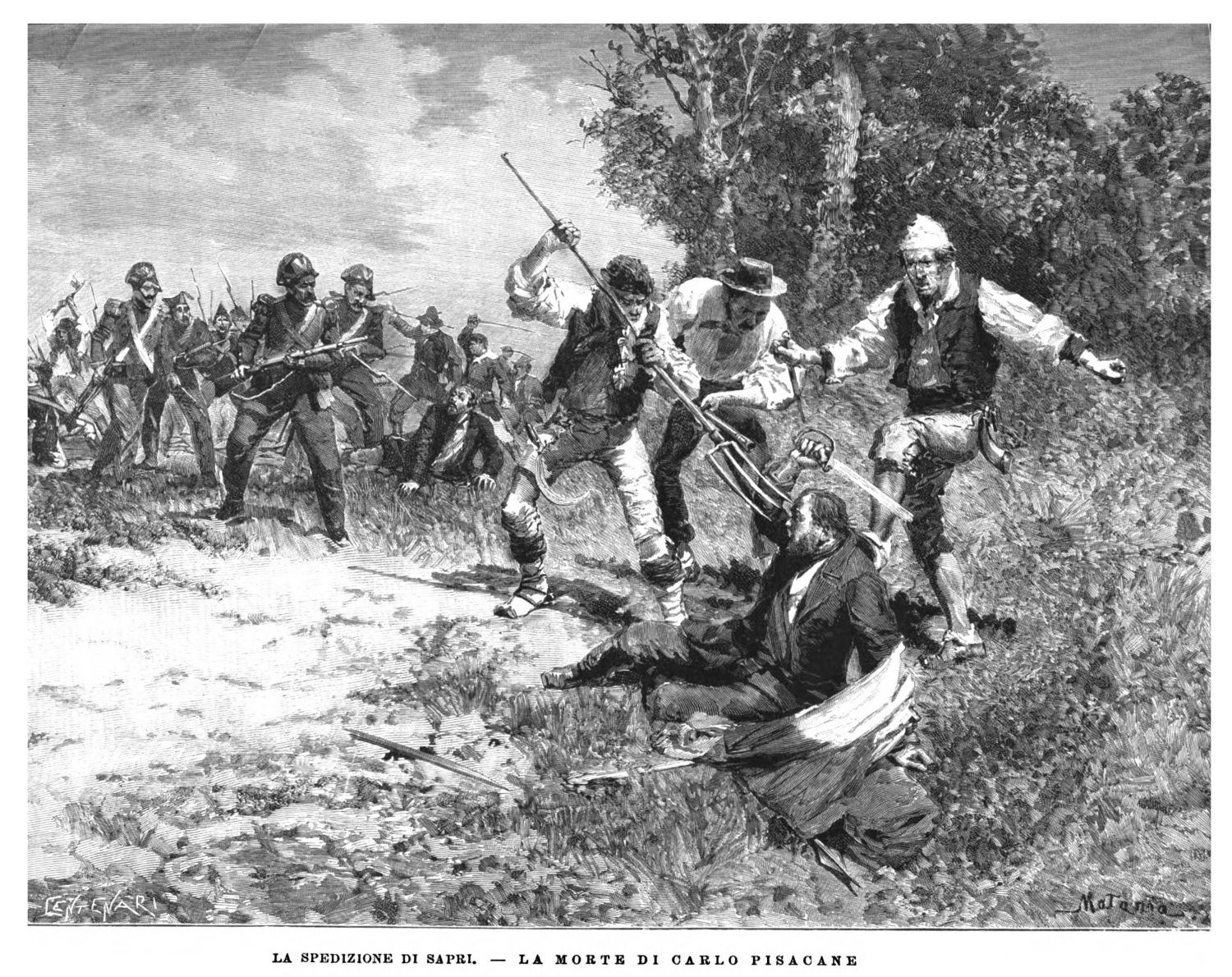

1857 IL PREZZO ANTICIPATO DELLA REDENZIONE |

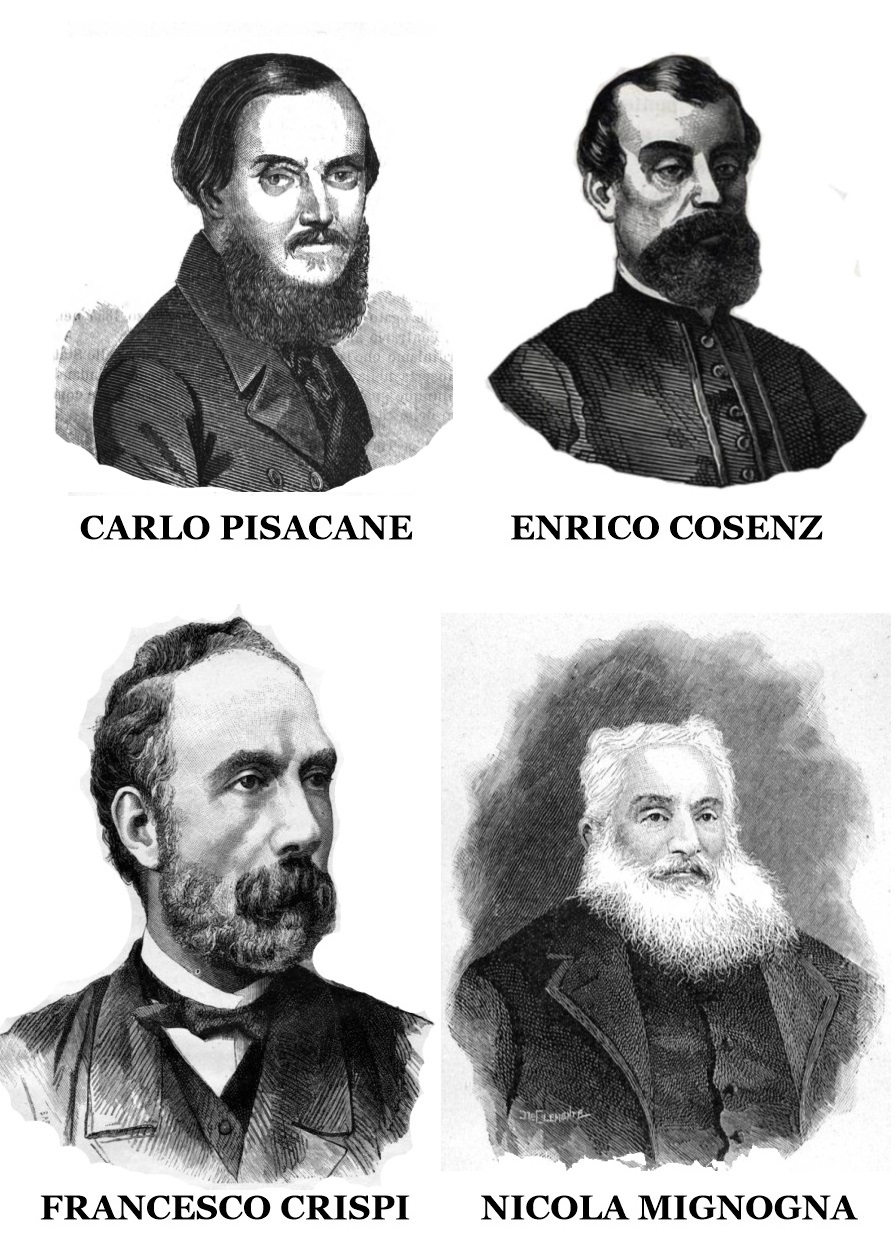

Pisacane fu tradito, e Garibaldi no. Pisacane non ebbe aiuto dal Piemonte, come ebbe Garibaldi. Per Pisacane non vi fu corruzione dei regi, non comitati intestini, non danaro sonante, come vi fu per Garibaldi; e quindi... Lope de Vega – DIALOGO III | |

Se il 104 è il vapore ed è chiaro dal senso della frase il 166 che non è stato decifrato anche se era abbastanza facile è Rubattino… CRISTINA CONTILLI - Appunti sul codice cifrato delle lettere di Carlo Pisacane | |

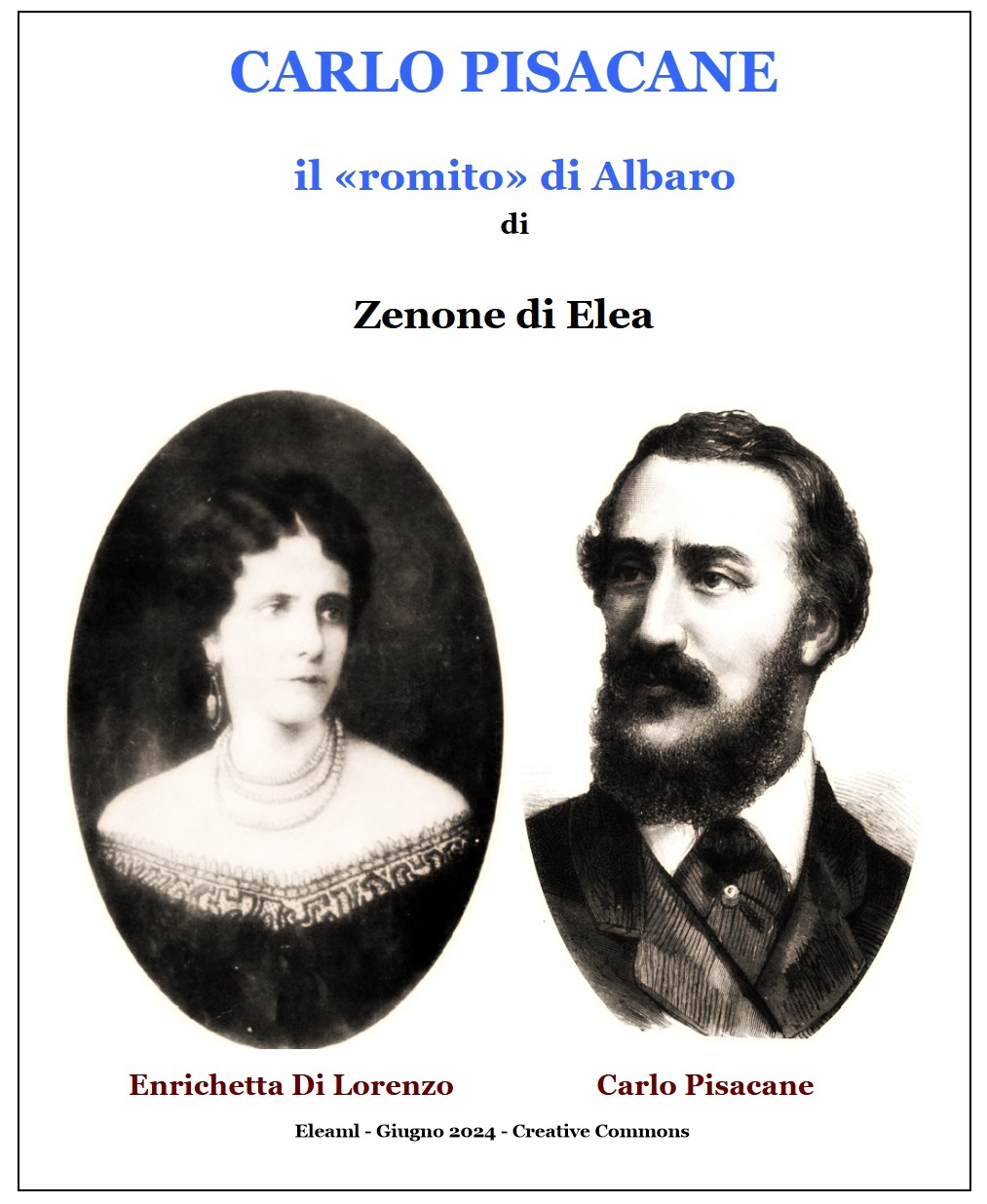

Non nego di essere stato colpito, in anni giovanili, dalla figura di Pisacane, eroe romantico per definizione. Frequentai le elementari nei primi anni ‘60 e per qualche anno la mia famiglia ebbe in affito alcune stanze di un cadente palazzo ducale in cui erano disseminate, in vecchie stanze non abitabili in quanto pericolanti, alcune copie del volumetto a firma di Giuseppe Talamo, testo commissionatogli in occasione del 1° centenario dell’unità d’Italia che cadde il 17 marzo 1961 (1) . Ai versi sulla Spigolatrice di Sapri (2) che mi avevano inculcato il mito dei trecento giovani e forti seguirono letture adolescenziali di autori russi come Bakunin e Lenin che ben si legavano al Testamento politico del “biondo eroe” napoletano. Nemmeno le tante frequentazioni identitarie riuscirono a demolire quella giovanile fascinazione. Anzi, mi parevano esagerate finanche quelle ricostruzioni, ben argomentate di Alessandro Romano e di Edoardo Vitale, del personaggio risorgimentale. Per anni mi son ripromesso di indagare personalmente sulla Spedizione di Sapri ma non l’ho mai fatto, almeno non fino al 2023. |

|

***

Bisogna ammettere che fatta salva la dimensione umana del personaggio, la cui vita è costellata da un vortice di passioni sentimentali che sicuramente influirono in certe sue scelte, da un punto di vista storico-politico la sua esistenza appare come un vero disastro:

– Lotta contro quelli che ritiene degli oppressori, ovvero i Borboni, ma se ne va in Algeria a combattere, a fianco dei Francesi, contro gli insorti capeggiati da Abd el Kader che si oppongono agli invasori stranieri;

– Durante la difesa Repubblica Romana viene nominato Capo di Stato Maggiore ed entra in urto con Garibaldi (3) che mal sopporta di adeguarsi alle sue logiche militari e, anni dopo, nel 1857, non accetterà di porsi alla testa (4) di una eventuale spedizione nel Regno delle Due Sicilie;

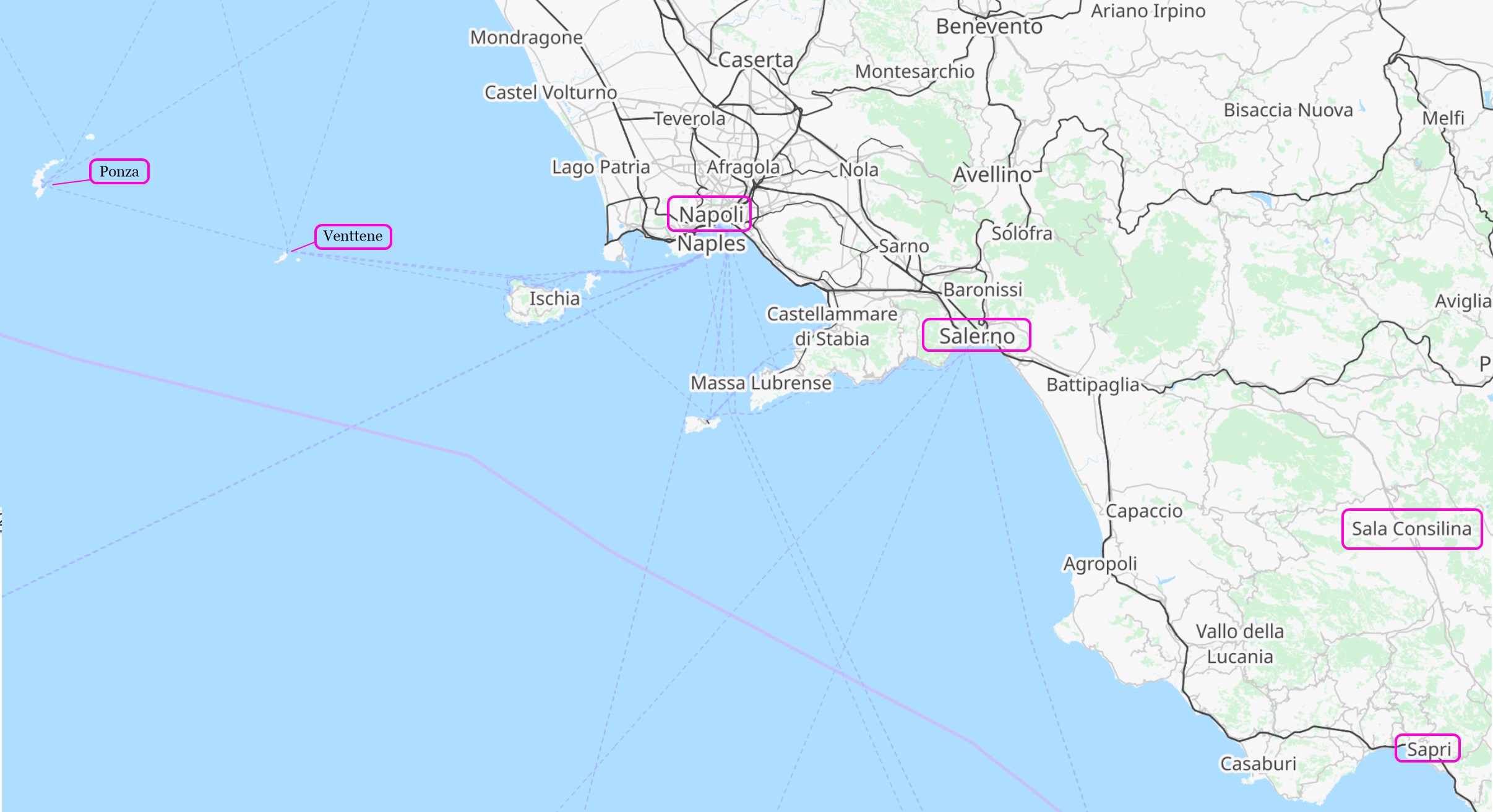

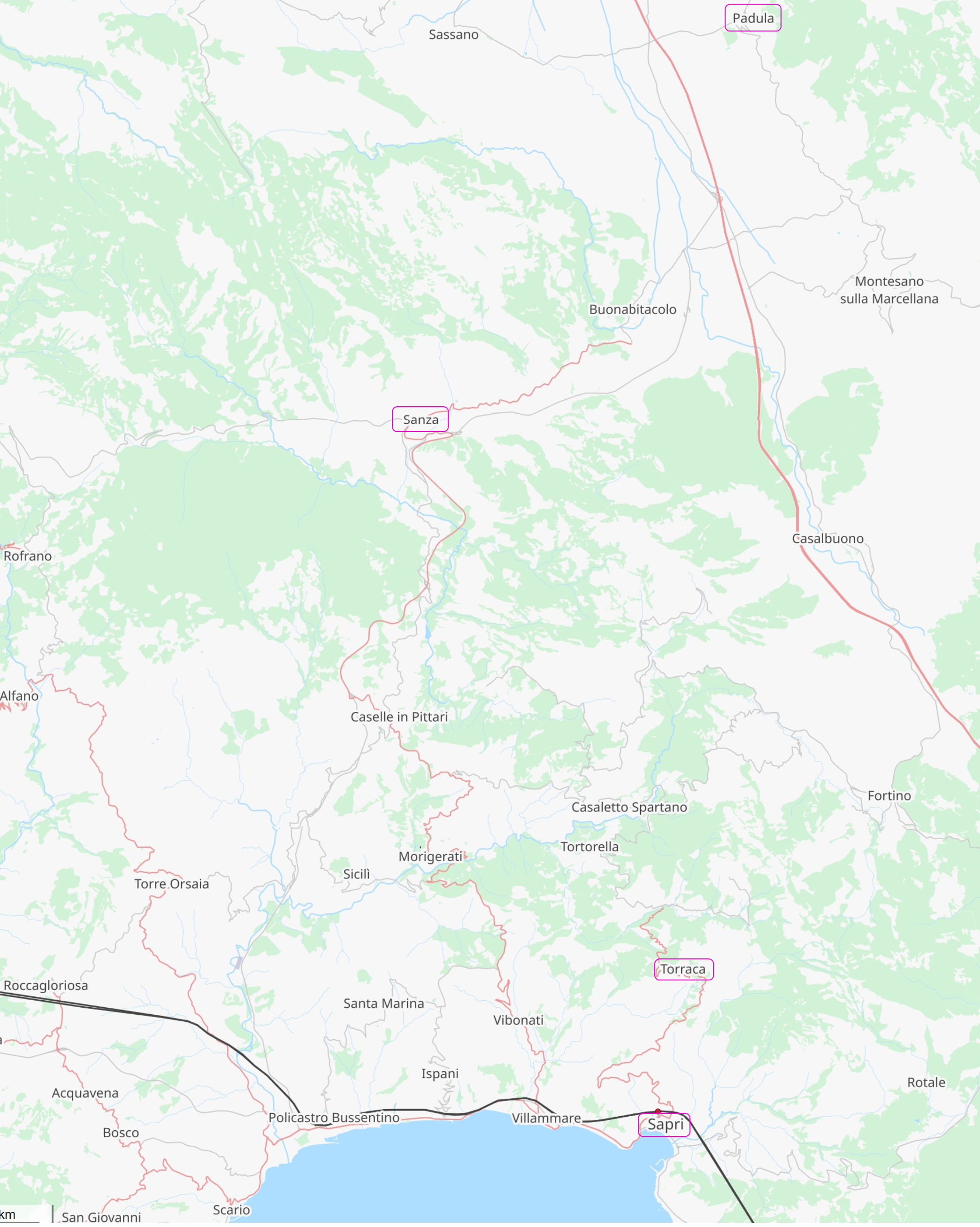

– Nei suoi scritti parla di emancipazione delle masse, di socialismo, di guerra di popolo, e finisce in una specie di trappola orchestrata dai moderati che gli promettono migliaia di uomini, di cui non se ne vede manco l’ombra (5) e prova a scatenare la ribellione servendosi di alcune centinaia di “relegati” (una decina di politici, gli altri tutti detenuti comuni) fatti evadere dalle carceri di Ponza (6) ;

– Un altro «tragico paradosso», secondo Paul Ginsborg, (7) «il fatto che tra il 1856 e il 1857 Pisacane scrivesse in modo così lucido e appassionato in favore dell’insurrezione urbana per poi morire solo pochi mesi più tardi facendo esattamente ciò che aveva invitato gli altri a non fare». Per onestà dobbiamo dire che questa discrepanza tra teoria e prassi, nel Pisacane, era già stata sottolineata venti anni prima da Vittorio Scotti Douglas (8) nel n. 20 di Spagna Contemporanea;

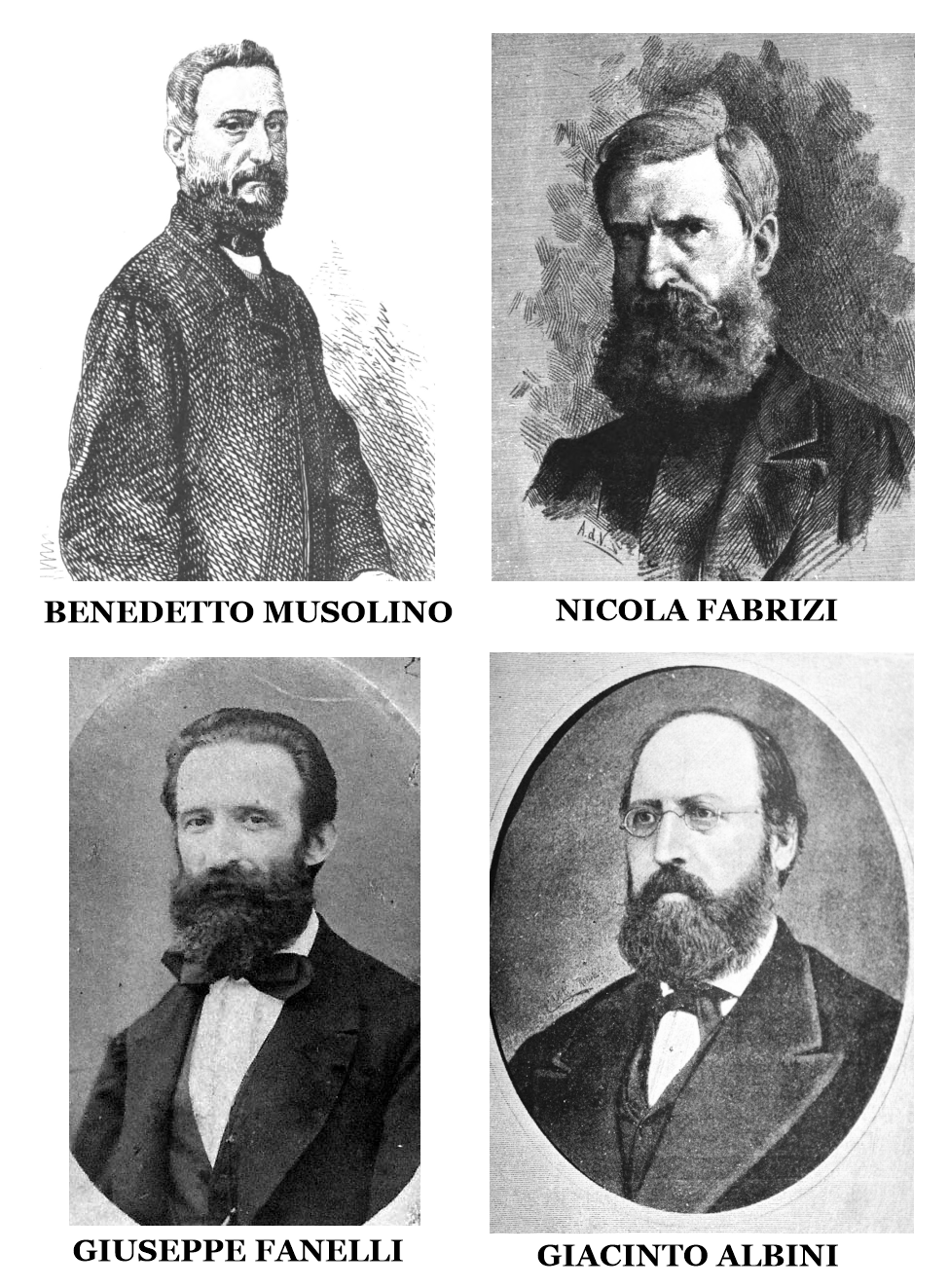

– Vestito da prete, va a Napoli qualche giorno prima della spedizione, per rendersi conto di persona della situazione e degli appoggi su cui potrebbe contare in loco, ma dagli incontri con gli esponenti del comitato napoletano non riesce a farsene una idea precisa (9) ; ciononostante decide di partire. I cosiddetti patrioti, Mazzini (10) , Fabrizj (11) , Fanelli, Albini (12) e tanti altri, negli anni successivi, cercheranno di scrollarsi di dosso qualsiasi responsabilità per il disastro di Sapri (13) .

1831 – 1847

DALLA NUNZIATELLA AL BLACKFRIARS BRIDGE

Sulla famiglia di origine di Carlo Pisacane, Lombroso e Besana scrivono (14) :

«Era egli nato in Napoli il 22 agosto 1818, e parve fino dalla sua nascita ch'ei fosse predestinato alla scuola del dolore, poiché perdette il padre appena tocchi i sei anni. La madre con sollecita cura gli procurò quella educazione che si conveniva a' suoi natali ed al suo ingegno. L'animo fervido del giovinetto inclinava specialmente alle cose di guerra, per cui venne, nel 1831, posto nel collegio della Nunziatella, ove si educavano al mestiere delle armi i giovani nobili di nascita ed i figli dei militari.»

Dopo gli anni di studio alla Nunziatella (15) , nel 1839, superò gli esami in modo brillante ma non essendo riuscito a militare nella cavalleria, si recò, in qualità di soldato gregario, in Nocera. Dopo sei mesi di tirocinio, venne ammesso al corpo reale del Genio napolitano col grado di sottotenente. Grazie al prestigio acquistato per le sue abilità di ingegnere, il capitano Fonseca lo ingaggiò come aiuto tecnico per costruire la ferrovia da Napoli a Caserta (1840). Svolse con diligenza il suo compito ma non sopportava i modi burberi del Fonseca. Chiese di essere assegnato ad altro incarico e venne mandato negli Abruzzi, ove restò per oltre quindici mesi.

Il 3 febbraio 1843, mentre era di stanza in Civitella del Tronto, fu aggredito da un bettoliere, il quarantenne Emidio Fiorentini, furioso perché lo sorprese in compagnia della sua giovane sposa Gaetana Michilli – “Nanella”, scrive Pisacane in una lettera al fratello Filippo (16) –, una popolana di straordinaria bellezza. La donna rimase gravemente ferita dalle coltellate, e morì tre anni dopo, nel 1846. Carlo invece riuscì a scappare e a salvarsi. Denunciato dal bettoliere, venne incriminato per adulterio e recluso nel carcere di Teramo per alcuni mesi.

Scontata la pena, tornò nella sua Napoli, col grado di primo tenente. Tra il 1844 e il 1845 si legò sentimentalmente a Enrichetta Di Lorenzo, un amore giovanile (17) che intanto si era maritata con Dioniso Lazzari, un attempato cugino del Pisacane.

Nella notte dal 12 al 13 ottobre 1846, Pisacane venne raccolto davanti casa sanguinante, ferito da varie pugnalate. (18) Taluni autori ipotizzano una vendetta del cugino, a cui stava insidiando la moglie Enrichetta (19) , ma egli dichiarò che si trattasse di un ladro di strada. Si riprese miracolosamente dalle gravi ferite – di tale ripresa l'egregio chirurgo Coluzzo non finì mai di stupirsi, dicendo che il Pisacane fosse di certo destinato a cose grandi per aver superato quel pericolo, a nessun altro uomo superabile. La convalescenza perdurò per qualche mese.

In una lettera datata “Napoli, 28 gennaio '47” Pisacane confessò ai familiari la sua “ardente passione” per Enrichetta (20) :

«Io amo Enrichetta dal giorno 8 settembre 1830; da quel giorno che la vidi per la prima volta il mio cuore, tenero allora, ricevé una impressione... quella prima fattami nella mia fanciullezza crebbe col cuore insieme, e fu un'impronta sull'acciaio, incancellabile. Enrichetta incominciò a supporre che io l'amassi nel 1841... Feci palese il mio amore nel giorno del suo nome, 15 luglio 1844, ma, credete, non con la speranza di essere amato, anzi con la certezza di non doverlo essere giammai; questa certezza e l'idea della sua infelicità amandomi, attesa la sua posizione, mi fece fare i più terribili sforzi per cancellare dal mio cuore quell'ardente passione: tentai le mille volte partire per l'estero... ma tutte le strade mi furono chiuse.

[…] Finalmente Enrichetta mi ha detto je t'aime il 1° giugno 1845. Da quest'epoca abbiamo sostenuto la lotta la più eroica che si possa immaginare...».

Ai primi di febbraio del 1847, Carlo Pisacane ed Enrichetta Di Lorenzo s'imbarcarono, sotto il nome di Francesco Guglielmi e Sara Sanges, (due domestici conniventi), sul postale francese Leonidas per Livorno, città in cui non arrivarono mai. I due fuggiaschi riuscirono a passare in Corsica sotto il falso nome di Enrico e Carlotta, coniugi Dumont, e di là a Marsiglia, avendo per meta Londra «città eccentrica, libera», (21) dove giunsero il 4 marzo 1847, prendendo alloggio in un albergo di Blackfriars Bridge, nei pressi di St Paul Cathedral.

1847

NELLA LEGIONE STRANIERA

Su pressione della diplomazia napolitana, il governo inglese li invitò a ripassare la Manica. Sempre con passaporti intestati ai Dumont, si trasferirono a Parigi. La polizia francese scoprì che viaggiavano con documenti falsi e li arrestò, incarcerandoli per alcuni giorni. Per guadagnarsi da vivere Pisacane decise di arruolarsi nella Legione Straniera (22) , con destinazione Orano, in Algeria.

Grazie ai buoni uffici del Duca di Montebello,

“in quel tempo ministro per gli affari della marina, il quale aveva conosciuta la famiglia Pisacane quand'era ambasciatore di Francia presso la Corte di Napoli, per le costui raccomandazioni veniva accettato come sottotenente nel primo reggimento della legione straniera, comandato dal colonnello Mellinet. Il Pisacane partiva per Marsiglia; e il 5 dicembre dello stesso anno 1847 faceva vela per l'Africa. Colà, nella rude guerra contro gli Arabi, non gli mancarono occasioni di guadagnarsi la stima e l'affetto dei commilitoni.” (23)

|

Costa Algerina |

Orano, Algeria |

Intanto Enrichetta a Parigi entrava in contatto con gli esuli italiani (tra cui il napoletano Guglielmo Pepe) e, nei salotti liberali, conosceva Henri Dumas, Victor Hugo, e George Sand.

***

Gli avvenimenti di Sicilia e Napoli dei primi mesi del 1848, la guerra dichiarata dal Piemonte all'Austria e la rivolta anti-austriaca scoppiata a Milano il 18 marzo, scossero l'animo di Carlo Pisacane (24) , il quale il 24 marzo 1848 presentò richiesta di congedo al suo comandante, rinunciando al grado, per accorrere in Italia a combattere.

Il colonnello Mellinet, “figlio e nipote di massoni” (25) , considerava la sua partenza una grave perdita per il reggimento e sottopose, a malincuore, la sua domanda al generale Cavaignac. In una lettera, datata 31 marzo 1848, Pisacane scriveva al fratello Filippo (26) :

“Io sono giunto in Marsiglia con un congedo il giorno 28 corrente, ho qui trovato la tua cara lettera, a cui di già la mia Enrichetta avea risposto ed io non ho nulla da aggiungere a quanto lei ti ha scritto.

[...] Ora che ho toccato la terra di Francia, non temo più che l’Italia mi scappi; ma ti assicuro che senza una somma bontà del mio Colonnello, io sarei stato costretto ad attendere lungamente in Africa; lontano dalla mia Enrichetta, e con l’Italia in fiamme sarebbe stata per me pena non lieve.”

1848

AGGREGATO A UNA COLONNA LOMBARDA

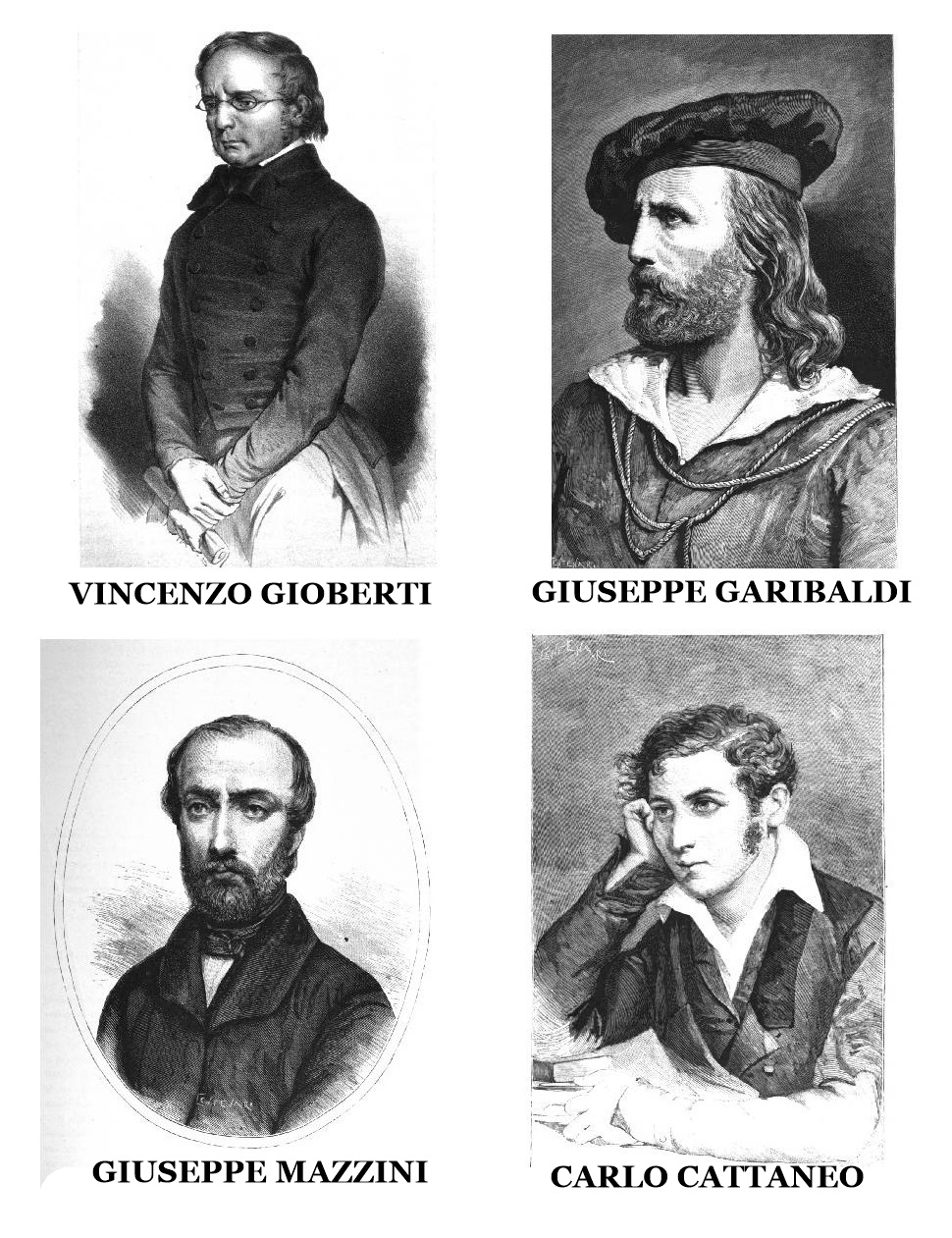

L'ufficiale napolitano disertore domandò un salvacondotto per Napoli al Console delle Due Sicilie, al quale chiedeva di voler partecipare alla guerra (27) , col grado suo, nell’esercito comandato da Pepe. Il funzionario girò la pratica al Ministero, ma Pisacane non ebbe pazienza di attendere una risposta, e partì per Milano, dove giunse il 14 aprile. Ivi fece capo a Cattaneo, dal quale venne apprezzato, essendo un militare di mestiere e con idee chiare in testa, a differenza di tanti “volontari spavaldi e ignoranti”((28) ).

Fu accompagnato da Cattaneo dall’anziano generale Lechi (29) e poi fu aggregato a una colonna lombarda comandata dal maggiore Borra. Il 28 aprile 1848 scrisse da Desenzano al fratello Filippo (30) :

“Noi formiamo l’estrema sinistra dell’Esercito, e spingiamo gli avamposti sulla strada di Peschiera. Questa colonna, nella quale io sono capitano, è lombarda, non può chiamarsi corpo organizzato, ma lo sarà appena dopo la guerra, o appena qualche reggimento lombardo già formato possa rilevarci. Allorché giunsi in Milano volevano farmi rimanere come organizzatore, ma siccome io risposi non essere venuto per passeggiare, mi spedirono in questa Colonna, che di tutte è la più esposta e la migliore.”

Nello Roselli, nella sua biografia di Pisacane (31) , riporta il giudizio poco entusiasta (32) sulla conduzione della guerra da parte del re sabaudo Carlo Alberto:

“Lettera al fratello Filippo: Pisacane in complesso è contento; la sua colonna, gli scrive, per quanto non sia per anco organizzata a dovere e gli uomini sappiano a mala pena maneggiare il fucile, può considerarsi tra le migliori. Certo, si vorrebbe fare molto di più, ma bisogna pur rassegnarsi agli ordini emanati dallo Stato Maggior generale e attendere, per cominciare la guerra anche lassù, «il signor Carlo Alberto». E poi, senza eufemismi: «Gli affari della guerra in generale vanno bene, perché non possono andar male; ma Carlo Alberto è una b… [bestia] senza pari; 90000 combattenti arrestati sul Mincio senza ragione. Se gli austriaci avranno forze noi saremo completamente girati dal Tirolo».

Scrive in una nota al suo saggio “Un «conflitto civile privato»”, Silvia Sonetti:

“C. Pisacane al fratello Filippo, 28 Aprile 1848, in Epistolario cit., p. 56. Al quindicesimo rigo della prima pagina si osserva, accanto al nome di «Carlo Alberto», una cancellatura diversa dalle solite di Carlo e quindi verosimilmente effettuata da altri. L’A.P.P. conserva la lettera manoscritta dalla quale si può desumere che la parola cancellata è «bestia», censurata nelle pubblicazioni successive.”

Le operazioni a cui partecipò l’ufficiale napoletano durante gli scontri contro gli austriaci (33) le troviamo raccontate sempre da Rosselli:

“Le colonne di volontari concentrate sulla sponda meridionale del Garda raggiungono una dopo l'altra le posizioni assegnate. Pisacane, che nella colonna Borra comanda adesso una compagnia cacciatori, parte il 28 per Tremosine. Una catena di monti separa quella zona dalla Val di Ledro austriaca; Pisacane, che non può per mancanza di forze occuparne le cime, ne guarda gli sbocchi, numerosi e quasi tutti ad alta quota. Non è la guerra combattuta, come aveva sognato; ma è vita dura lassù, freddo intenso, scarsi ricoveri, viottole impervie; e del nemico, appostato nell'altro versante, ben poche notizie, perciò timor di sorprese, frequenti ricognizioni sui monti soprastanti, apprestamenti difensivi nella vallata; gran difficoltà, poi, per organizzare i servizi. Pisacane è un capitano «pignolo», in moto tutto il giorno, esigente, coscienzioso, autoritario.

Certo che gli brucia sentir solo da lontano fragor di battaglie. Sei maggio, Santa Lucia, primo scacco un po' grave dei piemontesi; e il corpo di Nugent che da Gorizia, sui primi di maggio, s'è portato con rapidissima marcia a Belluno: Verona è a poche tappe! Pisacane si allarma. Le notizie, lassù, giungono con esasperante lentezza, ma si ha la vaga impressione che la guerra cominci a voltar male. Il 29 aprile è stata la doccia fredda dell'enciclica papale; ora, il 15 maggio, è la controrivoluzione a Napoli. Le truppe sarde principiano a scorarsi, i volontari, dimenticati sui monti, danno spettacolo d'indisciplina. Un episodio tipico? Il 28 d'aprile Pisacane, piuttosto scandalizzato, ha scritto al fratello che l'antico compagno d'armi De Turris, capitato in un reggimento scarso d'ufficiali, è stato in tre giorni promosso maggiore. Non passan due mesi che De Turris e con lui altri tre ufficiali danno alle stampe un comunicato recante le loro dimissioni «da quel reggimento... per il cattivo andamento e direzione di quel comandante, digiuno delle necessarie cognizioni di amministrazione interna e di strategia e tattica militare in campo».

Il 25 giugno Pisacane venne ferito al braccio destro, al passo di Bestana, nella zona della valle di Ledro, presso il lago di Garda. Trasportato a Salò, dove gli ospedali non offrivano manco dei pagliericci, volevano amputargli il braccio. Per sua fortuna sopraggiunse un chirurgo, certo Leone, che gli salvò il braccio e, probabilmente, la vita stessa.

Dopo la firma dell’armistizio Salasco del 9 agosto 1848 – tra Piemonte e Austria – diversi volontari raggiunsero la Svizzera (34) e successivamente il Regno di Sardegna, ove furono arruolati nell’esercito piemontese.

Pisacane, in una lunga missiva scritta da Desana in provincia di Vercelli, chiese al fratello Filippo di inviargli le lettere indirizzandole al Capitano nel 3° Battaglione 20° Reggimento (Brigata Lombarda)”. Nella lettera chiedeva anche al fratello di adoprarsi per tentare di definire giuridicamente la situazione di Enrichetta, di “consultare l’avvocato, se venendo in Napoli, Enrichetta potrebbe intentare un giudizio, domandare la separazione di Corpo, e di beni, adducendo per ragioni, l’incompatibilità di caratteri, e la cattiva salute di lui, l’una e l’altra di queste ragioni sono facili a provarsi”. (35)

1849

CAPO DI STATO MAGGIORE NELLA REPUBBLICA ROMANA

Nel febbraio del 1849 chiese il passaggio nello Stato Maggiore, scrivendo al generale Giacomo Durando, ricordandogli non vi fosse combattente in tutta l’armata che non avesse ricevuto un premio per le ferite riportate. Non ottenne nulla, Nel mese seguente si dimise dall’esercito del Re di Sardegna e l’8 marzo 1849 raggiunse Roma con Enrichetta.

A Roma incontrò Mazzini, il quale così lo ricorda (36) :

“Un giorno in Roma, nel 1849, mentr’io era ancora semplice rappresentante del popolo e senza parte nella suprema direzione delle cose, saliva a vedermi un giovine ufficiale napoletano. Era Carlo Pisacane. Mi si presentava senza commendatizie; m’era ignoto di nome, e bench’io ricordassi d’averlo alla sfuggita veduto un anno prima fra quel turbinio d’esuli che la dedizione regia rovesciava da Milano e da tutti i punti di Lombardia sul cantone Ticino; io non sapeva né gli studi teorici e pratici, né la ferita di palla austriaca che lo avea tenuto per trenta giorni inchiodato in un letto, né i principii politici serbati inconcussi attraverso l’esilio e la povertà, né altro di lui. Ma bastò un'ora di colloquio perché l’anime nostre s'affratellassero, e perch'io indovinassi in lui il tipo di ciò che dovrebbe essere il militare italiano, l’uomo nel quale la scienza raccolta con lunghi studii ed amore non aveva addormentato, creando il pedante, la potenza d’intuizione e il genio, si raro a trovarsi, dell’insurrezione. Da quel giorno in poi fummo amici e concordi nell’opere a pro del paese.

La fronte e gli occhi di Cario Pisacane parlavano a prima giunta per lui; la fronte rivelava l’ingegno; gli occhi scintillavano di energia, temperata di dolcezza e d’affetto. Traspariva dall’espressione del volto, dai moti rapidi, non risentiti, dal gesto né avventato né incerto, dall’insieme della persona, l'indole franca, leale, secura. Il sorriso frequente, singolarmente sereno, tradiva una onesta coscienza di sé e l’animo consapevole di una fede da non violarsi in vita né in morte.

Era la FEDE ITALIANA: la fede nella patria avvenire, nell'unità repubblicana d’Italia e nel popolo per fondarla.

[…] L’ultimo giorno da che ci abbracciammo, gli lampeggiava sul volto quel sorriso di fede ignara del tempo, che mi strinse a lui nel primo nostro colloquio in Roma.”

Pisacane propose a Mazzini un piano in cui si chiedeva all'assemblea la nomina d'una commissione che avesse lo scopo di organizzare l'esercito, eseguire un lavoro topografico, ottenere piani offensivi e difensivi del territorio della repubblica. La proposta di Pisacane – insieme a quella di Bertani sulla organizzazione sanitaria dell’esercito della Repubblica – viene riportata in un testo di Giuseppe Beghelli (37) , il quale si vanta di possederne l'originale (38) :

“Pisacane, allora ignorato, presentava a Mazzini il progetto che noi possediamo in originale e che pubblicheremo tra poco. Piacque a Mazzini il piano di Pisacane e tanto che in analogia ad esso proponeva all'assemblea la nomina d'una commissione che provvedesse alla difesa del paese e Pisacane ne fu l'anima. A noi non compete seguire Carlo Pisacane sino alla sua spedizione di Sapri del giugno 1857 – spedizione che fu poi compiuta più felicemente nel 1860 da Garibaldi – e che al giovane napoletano frutto la morte. Ma si vorrà perdonarci se, di questo scrittore, dottissimo e poco noto, di cose militari, abbiamo voluto più che non comporti l'indole di questa pubblicazione, narrare le vicende fortunose. Delle sue doti militari avremo frequenti saggi nel corso dello Assedio di Roma.”

La commissione, composta da cinque individui, per studiare l'ordinamento dell’esercito e provvedere alla difesa – che il deputato Mazzini aveva proposto nei giorni precedenti – fu eletta il 18 marzo 1848 e Pisacane ne divenne l’anima (39) .

Entrata di Mazzini in Roma - 1849 |

Durante la difesa di Roma Pisacane divenne una figura di statura nazionale, svolgendo il ruolo di capo di Stato Maggiore (nominato il 27 Aprile 1849), ovvero di comandante in capo delle operazioni militari. In questa veste sorsero i dissidi e le differenze (40) nella conduzione della guerra tra un Garibaldi, che in sudamerica aveva fatto esperienza di guerra per bande, e un Pisacane, educato alla scuola militare della Nunziatella, che riteneva doversi inquadrare le milizie popolari in una unica organizzazione dell’esercito a cui dovevano sottostare (41) . Questa differenza di vedute emerge sia da varie testimonianze che dagli scritti dello stesso Pisacane (42) :

"Il generale Garibaldi già si trovava al servizio della repubblica, col grado di colonnello, e stanziava in Rieti. Il non volersi uniformare ai regolamenti, a cui l’armata tutta si sottoponeva, lo rendeva d’impaccio ai partigiani del vecchio sistema, ed era considerato più dannoso che utile. — Ma, uno di quei pochi dotati del genio per dirigere nelle circostanze difficili, e che sanno giovarsi di qualunque elemento, il generale Garibaldi era considerato come un essere esclusivo, ed utile, adoperandolo in modo da non sortire della sua sfera. La commissione di guerra, convinta di questa verità, nel decretare la formazione dell'esercito, e nel dividerlo in due campi, dichiarava il corpo di Garibaldi corpo di partigiani indipendente dell’armata. Ma richiamato in Roma nell'avvicinarsi del nemico, ed avendo il 30 aprile con la sua legione sostenuto il forte del combattimento, Avezzana, allora ministro di guerra, lo promosse generale.

Prode di persona Garibaldi, e di carattere dolcissimo, sempre sul sito del combattimento, dando le disposizioni con la massima calma, era perciò caro ai suoi soldati. Il suo bello aspetto, il suo modo esclusivo di vestire, le sue abitudini l'aveano circondato di un tale prestigio da far credere a lui stesso di avere le capacità di gran generale, mentre egli non avea che il genio del guerrigliero, il quale impegna gli uomini quasi individualmente, senza fare uso delle masse, solo mezzo deciso in guerra; credeva poter condurre un’armata di 30 mila bajonette nel modo stesso che si conducono 300 uomini.

Questi due individui, d’indole tanto diversa, erano alla testa dell’armata. Garibaldi mal soffriva essere subalterno di Roselli, e cercava sempre di emanciparsi, e guadagnare il freno; Roselli cedeva in tutto. Il governo, col suo metodo di dolcezza, cercando amalgamare, non faceva che sempre più favorire l’indipendenza del primo. In tal modo Roselli non era più capace di dare un’ordine, né era ubbidito ove comandava Garibaldi.

Ora, dando pari autorità ai due generali, non si faceva che dichiarare Garibaldi generale in capo, dappoiché Roselli, incapace di lottare contro di lui, sebbene superiore, non poteva certamente conservare la sua indipendenza come uguale. L'armata tutta sentiva ciò. La legione formata dal generale Garibaldi, avea inaffiato le mura di Roma del suo sangue patriottico, ed un tal corpo per valore e per travagli durati era al certo il più benemerito della Repubblica.

Ma disgraziatamente nella generalità di questo corpo regnavano dei pregiudizi nati dalla mancanza di cognizioni militari dei capi, che facevano disprezzare tutto ciò che era regolare e tradizionale. Ed i militi della legione non aveano rispetto veruno per gli uffiziali di altri corpi, e però l’armata temeva l’immediato contatto della Legione. Garibaldi conosceva ciò e cercò ottenere individualmente quello che non poteva ottenere dalla massa, e difatti moltissimi individui abbandonarono il corpo per arrolarsi nella sua legione, e la sera del 2 luglio al cader del sole sortì da Roma da porta S. Giovanni, con 3000 fanti e 500 cavalli.”

PATRIOTI NAPOLITANI E PATRIOTI ITALIANI

Risale a questo periodo la eventualità che Filippo Pisacane e Carlo Pisacane si scontrassero sul campo, nella battaglia di Velletri, militando su due fronti opposti, quello “napolitano” e quello “italiano”. Ci piace riportare qui, su tale eventualità, le considerazioni, che condividiamo appieno, di Nello Rosselli (43) :

“Del resto, mi si consenta la digressione, pare a me che si possa e si debba ormai (son passati ottant'anni) guardare con uguale rispetto al Pisacane «italiano» e a quello accanitamente borbonico; e infatti se l'uno contribuì direttamente alla formazione unitaria del nostro paese, l'altro — e con lui gl'innumerevoli dimenticati e vilipesi che fino all'ultimo e con personale sacrificio sostennero i regimi ritenuti legittimi — lasciò un esempio, sempre valido, di coerenza ideale, di dirittura, di serietà, di fedeltà a un principio e nella sua fortuna e nella sua definitiva disgrazia.”

Nonostante la onesta considerazione del Rosselli vogliamo sottolineare l’espressione “accanitamente borbonico” per descrivere un soldato (Filippo) che, semplicemente, combatteva per la patria napolitana e per il suo Re, mantenendo fede ad un giuramento. Un giuramento prestato anche dal fratello Carlo, come Alfiere del Corpo Reale del Genio di Sua Maestà il re Ferdinando II, il 30 giugno 1842 in Pescara, (44)

Se volgiamo lo sguardo indietro, alle narrazioni della storiografia patriottarda degli eventi che precorsero e caratterizzarono il risorgimento italiano, non possiamo non farci delle banali domande: chi era il patriota? Filippo, che continuava a militare nel proprio esercito, con onore e dignità, oppure il fratello Carlo, disertore da oltre due anni?

Nel 1799 chi erano i patrioti? Coloro che seguirono il Cardinale Fabrizio Ruffo (45) oppure chi parteggiava per Championnet?

Nell’ottobre del 1860 sul Volturno chi erano i patrioti? Le raccogliticce bande garibaldesche (46) , tra cui soldati piemontesi finti disertori, (47) oppure i soldati regolari dell’esercito napolitano?

A Gaeta erano patrioti quelli cadevano sotto le bombe per difendere la propria terra oppure chi li bombardava senza neanche aver loro dichiarato guerra?

Durante la guerra civile – passata alla storia come “brigantaggio”– chi furono patrioti? I membri della Guardia Nazionale e l’esercito sabaudo che sparavano sui briganti?

***

Se vi capita, leggete le lettere che si scambiano i due fratelli nel settembre 1849. Nonostante le polemiche sul dissidio con le scelte di Garibaldi, dissidio riportato da numerosi autori (48) , pur di dimostrare la superiorità militare e l’ardore nel combattimento delle armate repubblicane, in una lettera così scriveva a Filippo (49) :

“benché tu mi parli della fuga di Garibaldi io però lo trovai anche padrone del campo, esso con la sola avanguardia vi avea respinto in Velletri; [...] appena mi assicurai della vostra ritirata, io dava già gli ordini per appoggiare alla vostra sinistra, filare per le alture, e venire a piombare nel mezzo della vostra marcia di fianco sotto Cisterna, ti assicuro che sarebbero stati guai, voi eravate in pessima posizione.”

Più avanti, non risparmiava critiche ai soldati napolitani e al fratello, secondo lui asservito a Re Ferdinando:

“da per tutto, l’armata Napoletana è tenuta a vile; [...] io provo il bisogno di pensare liberamente, di parlare liberamente, di esser sicuro sulla mia libertà individuale pronto ad impugnar la spada per l’Italia, [...] sono sempre per le leggi e pel popolo. Tu non provi tutti questi bisogni, senti solamente il bisogno, di essere l’istrumento, del più vile di tutti gli esseri.”

In queste righe al fratello Filippo trasuda tutta quella insopportabile presunzione, convinzione della superiorità morale delle proprie scelte rispetto a quelle altrui. Convinzione tipica di certi cospiratori (convinzione ereditata poi dai movimenti di sinistra e libertari), per i quali tutto quanto non rientri nei loro parametri culturali sia da buttare nella discarica della storia.

***

Ai fini della comprensione della personalità del Pisacane interessante anche la lettura di quanto egli scriveva al generale francese, reo di voler abbattere la Repubblica Romana! (50)

Ne riportiamo un estratto, ve ne consigliamo la lettura integrale:

“GÉNÉRAL,

L'amour pour le métier des armes et l’amour pour la vérité me poussent à vous écrire cette lettre, où je tâche de prouver votre incapacité militaire, et de mettre au jour les mensonges que vous avez dits.

[…] Vous avez dit que le peuple Romain désirait le retour du Pape; donc, vous étiez parfaitement décidé à renverser la République romaine, à abattre le drapeau Italien et la hisser celui du Pape. Vous avez laissé flotter a Civita-Vecchia notre drapeau et briller les couleurs italiennes avec l’arbre de la liberté jusqu'au 15 juillet, pour cacher vos intentions, et pour nous tromper. Ce n’est pas à la tête d’une armée qu'on fait cela.

Vous avez marché tout droit sur Rome avec 6 ou 7 mille hommes. Nous pouvions disposer de 12 mille hommes. Si à Rome on avait suivi mon avis de confier la ville, à la garde nationale et de vous tourner, avec nos troupes disponibles, du côté de Viterbe, vous auriez été acculé la une grande ville ennemie, en face d’une année presque double, et coupé complètement de votre base.”

CADUTA DELLA REPUBBLICA ROMANA

A luglio le truppe francesi riuscirono a penetrare nella città. Carlo Pisacane venne fatto prigioniero e rinchiuso in Castel Sant’Angelo. Fu solo grazie all’intercessione di Enrichetta, che come infermiera aveva soccorso anche soldati francesi feriti, se riuscì a riconquistare la libertà.

Con la caduta della Repubblica Romana ricominciò l’ondata migratoria italiana (51) :

“I più, come l'anno innanzi, riparano in Isvizzera; molti forse obbedendo all'ingenuo eppur tanto comprensibile desiderio di non lasciarla troppo, l'Italia, che troppo spazio di cielo, troppa difformità d'idioma e di costumi non si frappongano fra loro e l'Italia. Eppure, non è più l'estate del '48, quando, per tanti segni evidenti, si rivelava imminente agli esuli la possibilità del ritorno. Ora, da un capo all'altro della penisola, l'orizzonte è abbuiato; due anni di lotte, dopo aver tutto sconvolto, non hanno giovato in ultima analisi a mutare d'un palmo la carta d'Italia. Ora, è l'esilio per davvero. Ma l'illusione regna benefica fra gli emigrati.

Poveri quasi tutti, affittano stanzucce mobiliate a Losanna, a Ginevra, a Lugano, a Capolago, a Locarno; molti s'aggruppano, per paesi d'origine e più per concordanza d'idee, in una stessa casa o alla stessa mensa, assieme discutendo il recente passato, leggendo gli stessi libri e giornali e riviste, arrabattandosi a scovar lezioni o impiegucci provvisori o traducendo o scrivendo. I giorni di festa si ritrovano in brigata in qualche casa ospitale, o alla Castagnola dai Cattaneo, o a casa Airoldi da Grillenzoni, o presso il poeta Dall'Ongaro.

[..] A Losanna, sulle sponde del lago, si riuniscono a vita comune in una modesta villa (Montallegro) Mazzini, l'ex triumviro Saffi, Mattia Montecchi, più tardi il veneziano Varè; brevi soggiorni vi fanno Filippo De Boni e Maurizio Quadrio, per qualche giorno v'abita lo stesso Pisacane, fissatosi da prima a Ginevra. «Da sessanta a settanta franchi al mese per testa — racconta il Saffi — bastavano al nostro mantenimento... Spendevamo la giornata a scrivere articoli..., a tener viva una vasta corrispondenza epistolare, a promovere, per quanto dipendeva da noi, l'ordinamento della parte nazionale all'interno e fra gli esuli. Le prime ore della sera erano date al conversare, a ricevere amici, al giuoco degli scacchi, di cui Mazzini molto si dilettava...» E Mazzini, di Pisacane: «Ci ricongiungemmo a Losanna dove io lo vedeva ogni giorno, sereno, sorridente nella povertà, com'io l'aveva veduto in mezzo ai pericoli».”

In Svizzera, Pisacane fu attratto dalle idee di Bakunin e si avvicinò al socialismo utopistico e libertario. Dopo Losanna, Pisacane ed Enrichetta partirono per Londra (52) , dove giunsero il 20 novembre 1849. Si presume che, nei sette mesi di permanenza nella capitale inglese, Pisacane abbia avuto occasione di incontrare personaggi di rilievo. A tal proposito Nello Rosselli scrive (53) :

“Non capitava proprio tutti i giorni la possibilità d'incontrare in un miglio quadrato gente della risma d'un Blanc, d'un Leroux, d'un Ledru-Rollin, d'un Cabet, d'un Dupont; né d'imbattersi, tra i banchi del British Museum, col celebre autore del Manifesto dei Comunisti. Chi di costoro riuscì Pisacane a avvicinare?

[...] Nel luogo e nell'ambiente in cui un Marx andava studiando ed esponendo le cause economiche dello scoppio rivoluzionario del '48, e un Ledru-Rollin dipingeva nella sua opera sulla Decadenza dell'Inghilterra un quadro impressionante delle condizioni del proletariato britannico; in cui si compilavano, per seminarli poi in tutto il continente, giornali e riviste ispirati al socialismo; in cui si formavano tra gli esuli delle varie nazionalità clubs socialisti e comunisti; in questo luogo e in questo ambiente Pisacane, all'indomani del '48-'49, non poteva trascorrere sette mesi senza che il suo orientamento spirituale ne risentisse profondamente.”

In quei mesi Enrichetta soffri molto a causa del clima londinese, ne parlò con Filippo Pisacane in una lettera (54) :

«La mia salute era colà molto migliorata, ma, ritornando qui fra questa maledetta nebbia sono ricaduta coll’infiammazione alla gola e mi ero persuasa di ciò che dicono i medici, cioè che se passo un’altra cattiva stagione in Inghilterra finirei per essere tisica, invece se ritornassi ora in Italia, sarei immediatamente guarita».

Nel giugno 1850, gli esuli decisero di lasciare Londra. Con passaporto intestato a James Stansfeld ((55) ), tornarono in Italia. Lasciata la sua compagna a Genova, Pisacane si recò a Lugano. Sui motivi di questo viaggio in Isvizzera, si interroga Rosselli (56) :

“Ma perché poi, munito di un passaporto sotto mentito nome, quello di Giacomo Stansfeld, lasciasse Londra per tornare ancora una volta a Lugano, è un mistero. Forse una missione affidatagli da Mazzini? Oppure Cattaneo e Macchi o qualcun altro gli hanno trovato un provvisorio impiego? Silenzio dei biografi: anzi Mazzini scrive che da Londra ripartì per l'Italia e nei Cenni premessi ai suoi postumi Saggi si legge che nel giugno '50 si trasferì dall'Inghilterra a Genova. E non è vero.

***

In una nota al testo lo stesso Rosselli afferma di aver ricostruito gli spostamenti consultando non solo tutti gli scritti di Mazzini e di Macchi ma anche quelli del Record Office di Londra. Secondo il nostro modesto parere, la distruzione del carteggio fra i due amanti Enrichetta e Carlo (57) , impedisce di porre alcuni tasselli mancanti o incerti della biografia di Pisacane.

Risale a questo periodo la breve infatuazione tra Enrichetta e Cosenz (amico e compagno d’arme alla Nunziatella del Pisacane). Cosi viene decritto dal Rosselli la sbandata sentimentale della donna di Pisacane (58) :

“Mentre ella si trova in questo tristissimo stato, lontano il suo Carlo e forse unicamente assorto nella stesura del suo libro, tra quei che la frequentano, uno — il Cosenz, coetaneo e amico d'infanzia di Pisacane — s'invaghisce di lei. Enrichetta, pur non cessando di amare il suo Carlo, sente che una irresistibile forza la trascina suo malgrado a ricambiar quell'affetto. È come se ella non avesse più volontà sua; segue con la lucidità di un'allucinata il progredir del suo male, ne fa una spietata diagnosi come se si trattasse di un'altra persona, non sa reagire; i suoi sensi tendono irresistibilmente verso quel nuovo tepore; la ragione, che si ribella, crea il conflitto interiore, tormentosissimo. Leali fino allo scrupolo, i due non nascondono all'amico lontano il loro dramma, che è il suo dramma. Gliene descrivono le fasi con fredda imparzialità, come se si trattasse di un problema difficile da risolvere: che fare? Cosenz dovrebbe sposarsi di lí a poco, ma come lo potrebbe onestamente?

Pisacane risponde: maledice, minaccia, vitupera? Macché. È straordinaria la capacità che certi sentimentali dimostrano di notomizzare il proprio sentimento affettando indifferenza pei resultati che l'esame darà: Pisacane (lo s'intende dalla lettera di lei) non scongiura neanche; probabilmente, riconosciuta la libertà che ad Enrichetta compete di cercarsi la felicità ove meglio ella creda, si limita alla parte del consulente. Nello stesso modo che, italianissimo com'è, ha fatto un bilancio severo dei recenti avvenimenti italiani, fa adesso, impassibile, il bilancio, che potrebb'essere di liquidazione, della sua esperienza d'amore: come se tutto ciò non fosse in carne viva... Non ha diritti, non ha dunque pretese; ragiona solo nell'interesse di lei. Ma le cose che dice, lui che nell'animo di Enrichetta ha imparato — ormai da dieci anni — a leggere come in un libro aperto, son cose che aiutano lei a veder chiaro, a distinguere, nella crisi, gli elementi puramente sentimentali dai molt'altri di diversa natura: solitudine, malinconia, nostalgia della casa e dei figli. Non è forse possibile che Enrichetta abbia esagerato il suo male a forza di tormentarcisi su? Che ingenuamente abbia veduto nel Cosenz, avvicinatosi quando la crisi aveva raggiunto il suo apice, il deus ex machina che ne l'avrebbe tratta fuori, quando invece nessuno fuorché il suo io profondo avrebbe potuto placare la tempesta interiore? La risposta di Pisacane, comunque, suona ad Enrichetta come la voce amica che la risveglia dall'incubo. Finalmente si muove, reagisce al fatalistico abbandono cui ha ceduto sinora, resiste alla corrente che stava portandola via, nessuno sa perché. Cosenz è un amico provato, capisce, si allontana.

1850 – 1857

IL ROMITO DI ALBARO

Il 12 novembre 1850 Pisacane ritornò a Genova e vi restò, insieme a Enrichetta, fino a giugno del 1857, in una dimora ad Albaro (59) , una collina separata da Genova dal Bisagno. Nella città ligure in quegli anni vi erano centinaia di profughi politici da ogni parte d’Italia (60) :

“Genova formicolava allora di emigrati politici di tutte le regioni italiane. Qualche anno più tardi una statistica ufficiale ne censiva, tra stabiliti in città e dispersi in provincia, ben 1500! A Torino non minore affollamento, con questa differenza: che mentre a Genova, sempre repubblicaneggiante e non per nulla la patria del Mazzini, convergevano per lo più gli uomini di sinistra; nella capitale, attirati dalle maggiori probabilità di cacciarsi in qualche pubblico impiego, affluivano piuttosto gli elementi temperati e costituzionaleggianti. Gran daffare e grattacapi d'ogni genere, pel governo, questi emigrati: su cento che ne giungono ottanta non recan con sé di che campare otto giorni. Conviene per altro aiutarli, mostrar loro che solo il Piemonte, il quale in certo modo rappresenta l'Italia di domani, prende interesse a loro; a trattarli bene, c'è da convertirli tutti pian piano al regime costituzionale e farne amici provati, checché stia per succedere, del regno sabaudo. Bisogna per altro andar cauti per non urtare la gelosa suscettibilità degli altri governi italiani. Eterna questione dell'asilo ai fuorusciti: il Piemonte la risolve con molta abilità, con molto tatto. Stanzia un sussidio annuo in pro degli emigrati affidandolo, per la distribuzione, a un Comitato apposito, col patto che li sorvegli e tenga in freno; spalanca le porte dell'Università a taluni meridionali illustri nelle scienze; rispetta il più che può le mille iniziative di quest'accolta un po' turbolenta d'ingegni senza patria, lascia che impiantino giornali e riviste, procura che il censore li tormenti quanto meno è possibile; si oppone d'altra parte alle manifestazioni collettive in genere, vorrebbe che smorzassero tutti un poco la voce.

Se gli emigrati gli costano molto, se a volte gli suscitano grossi guai all'interno e pericolosi incidenti diplomatici, un grandissimo bene ne viene in ultima analisi al regno ospitale. Si può dire che il tono della vita culturale piemontese venga rinnovato, sveltito, sprovincializzato dal contatto con questa «intelligenza» italiana. Il brio, la prontezza, la versatilità degl'ingegni meridionali ad esempio (e solo di napoletani e siciliani ve n'erano presso che un migliaio) esercita senza dubbio la più benefica influenza sul massiccio, grave, qualche volta un po' tardo temperamento dei pedemontani. La stampa di Torino, di Genova diventa in pochi anni, non senza merito loro, strumento agilissimo, vivace, battagliero di lotta politica; l'insegnamento superiore acquista in modernità e spregiudicatezza; la letteratura politica in profondità varietà e abbondanza. Talune nuove correnti ideali vengono addirittura importate e propagate per opera quasi esclusiva di emigrati, molti dei quali, viaggiando sovente e tenendo con l'estero assidua corrispondenza, contribuiscono a far del Piemonte, assai più che non fosse, una provincia d'Europa.”

***

Gli anni tra il 1850 al 1857 furono dedicati alla “riflessione filosofica, storica, etica, economica, politica, sociologica ed antropologica” e allo studio “come egli stesso raccontò al fratello il 19 maggio 1853” in una delle lettere pubblicate nel 2015 da Ernesto Maria Pisacane (61) :

“mi alzo alle cinque del mattino e passo due o tre ore al tavolino, quindi un’oretta di esercizio, e poi sino alle quattro studio; il dopo pranzo lo passo con Enrichetta, leggiamo insieme qualche opera classica [...]. La sera vado a letto alle 9, qualche volta anche prima [...]. Ho avuto la fortuna che il padrone di casa, professore del collegio nazionale, mi ha lasciato a disposizione una libreria di circa 700 volumi, quindi studio a mio bell’agio.”

Dei suoi studi si fa cenno anche in una nota al testo “La spedizione di Sapri poemetto epico-lirico” di Eliodoro Lombardi (62) :

“Degli studi sociali e filosofici del Pisacane possono far fede, come indicammo nella prefazione, i suoi Saggi storici, politici e militari e il suo libro Sulla guerra combattuta in Italia negli anni 1848-49, dettato nel ritiro di Albaro, e pubblicato a Genova nel 1851, per cura dell'editore Giuseppe Pavese. Da quel libro, e meglio anche dai Saggi, traspare, con evidenza, come egli si fosse già reso strenuo propugnatore di quella che addimandasi Religione razionale.”

PROGETTI DI SBARCO NELLE DUE SICILIE E GUERRA DI CRIMEA

In quegli anni diversi cospiratori, fra cui Pisacane, maturarono il progetto di fomentare la ribellione nel Regno delle Due Sicilie.

Lo stesso Mazzini già dal dicembre 1850, in uno scambio epistolare con Crispi (63) , descriveva gli abitanti della Sicilia come popolazioni «cosi stanche da cacciarsi in braccio a qualunque dia loro un principio d'azione».

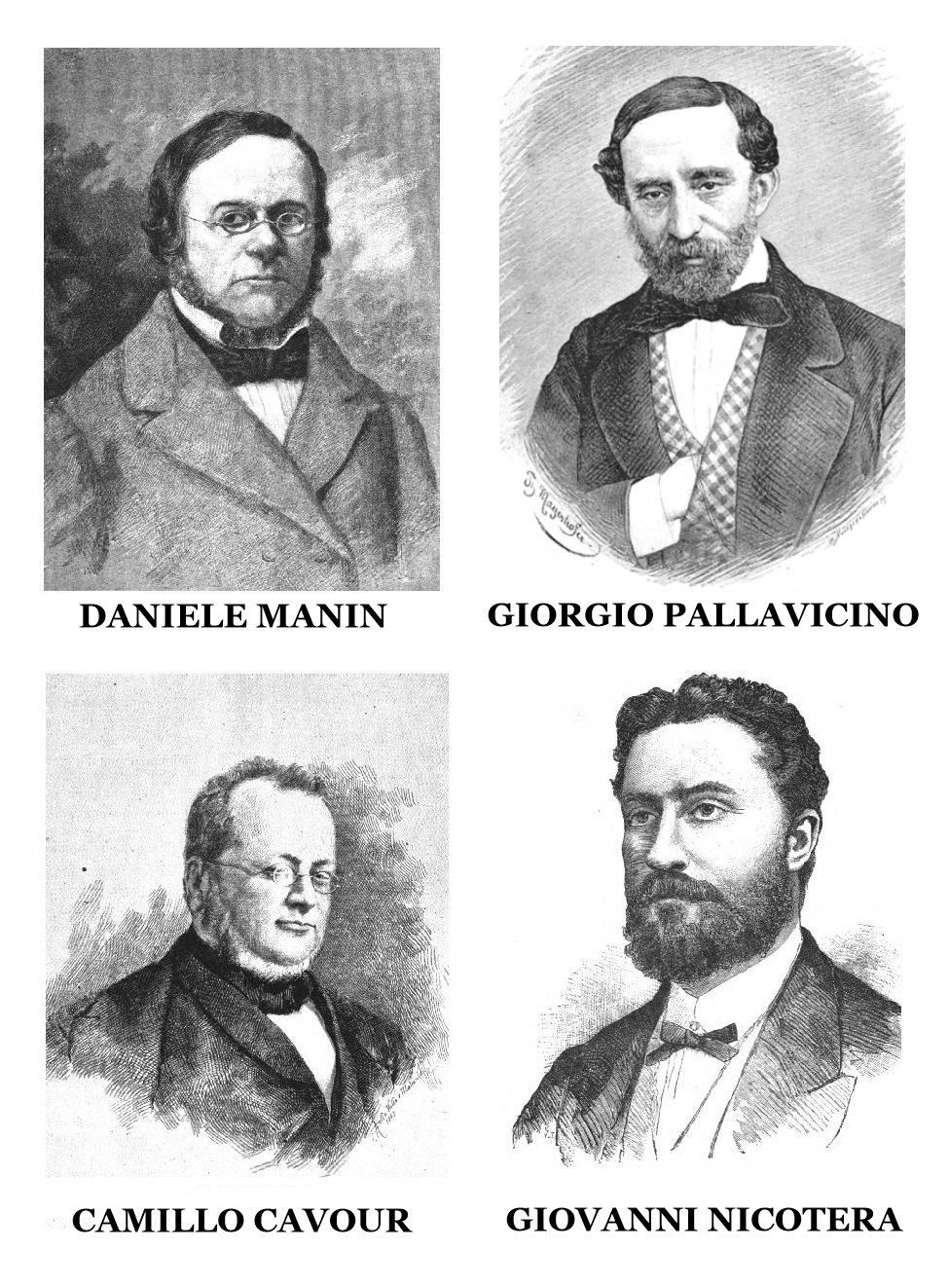

Il 10 ottobre 1851 il Comitato centrale di Sicilia, con sede a Palermo, informava il Comitato Siciliano in Genova di avere richiesto a Mazzini che, in previsione di un probabile moto insurrezionale nell'isola, scendesse colà «uno stuolo di emigrati risoluti e capitanato da famoso condottiero» e si faceva espressa indicazione che questo fosse Garibaldi, il valoroso difensore di Roma (64) .

Mazzini nel novembre successivo ne informò Garibaldi che si trovava a New York (65) , e nel febbraio 1854, quando questi sbarcò a Londra dalla nave Commonwealth e andò a trovarlo, gli propose una spedizione in Sicilia.

Leggiamo cosa scrive George Macaulay Trevelyan (66) :

“And so when, in February 1854, the captain of the Commonwealth landed in London docks and went to find his old friend and teacher, Mazzini was in fact face to face with one of his supplanters. But his only thought was at once to use him and all that his name was worth to initiate another revolt.

Garibaldi, he wrote on February 16, is here; ready to act. Garibaldi's name is all powerful among the Neapolitans, since the Roman affair of Velletri. I want to send him to Sicily, where they are ripe for insurrection and wishing for him as a leader.

It appears, however, that Garibaldi's readiness to go to Sicily was entirely conditional on the Sicilians first rising themselves and calling on him to come over and help an insurrection already afoot. These were the conditions on which he absolutely insisted, both now and on every later occasion when the scheme was proposed, until its successful execution in 1860. Indeed, in August 1854, only six months after this interview with Mazzini, he wrote to the Italian papers to warn the youth of his country against rash enterprises initiated by men deceiving and deceived, which only serve to ruin or at least discredit our cause.

But whatever really passed between the two men with regard to Sicily, the most significant word spoken by Garibaldi to Mazzini at this time in London was that related for us by an ear-witness, Alexander Herzen. It would not, said Garibaldi, be well to offend the Piedmontese Government, for the main object now was to shake off the Austrian yoke, and he doubted greatly whether Italy was as ripe for an United Republic as Mazzini supposed.

Garibaldi spent more than a month in London, making some close friendships, and forming those strong ties of mutual attachment which ever afterwards bound him to our country.”

La risoluzione di Garibaldi – accettare di mettersi a capo di una spedizione verso il Regno delle Due Sicilie solo per andare a dare manforte ad una insurrezione già avviata da elementi locali – spiega sia il rifiuto che egli porrà alle proposte di Pisacane, (67) sia le titubanze dell’aprile 1860, titubanze superate grazie a Crispi, agente di Mazzini, anzi degli inglesi, come sostengono taluni (68) .

***

La vulgata, che circola in ambienti identitari, secondo cui egli sarebbe stato un pupazzo senza alcuna qualità politica, una delle tante pedine manovrate da Cavour, a nostro avviso, è inconsistente. Di sicuro egli aveva un senso degli accadimenti e delle scelte da fare (69) nonché della guerra per bande, di cui difettava certamente il “romantico” Pisacane.

Già in una lettera a Manin, datata “Torino, 1º dicembre 1855”, Pallavicino scriveva: «Anche Garibaldi è con noi. Ho veduto una sua lettera a Valerio, in cui si loda il nostro pensiero.» (70) Una ulteriore comprova che, diversi anni prima della Spedizione dei Mille, Garibaldi si era convinto che, per realizzare l’unità d’Italia, occorresse puntare sulla monarchia piemontese (71) ; ciononostante, egli continuava a mantenere rapporti con numerosi mazziniani.

***

Chissà se l’invitto, durante l'incontro di fine maggio 1857, motivò il suo diniego a capitanare la spedizione nel Cilento, magari svelando che, nell’agosto 1856, aveva incontrato Cavour (72) e che era giunto alla determinazione si dovesse agire di concerto con Casa Savoia!

“In un colloquio che ebbe in Genova, il 6 di agosto [1856], coll'intimo amico suo Felice Foresti, il generale Garibaldi disse esplicitamente che, istigato da molti patrioti emigrati o dimoranti nell'Italia Centrale e nella Sicilia a mettersi alla loro testa per incominciare un ardito movimento nazionale, non aveva creduto né credeva poterlo fare perchè, secondo lui, si doveva far tesoro delle forze piemontesi regolari e volontarie. Il Garibaldi soggiungeva che la spinta al movimento, almeno indiretta, doveva partire dal governo sardo, e che, se questo era disposto a non frammettere indugio al compimento del gran disegno, egli offriva fin d'allora il suo braccio, la sua vita all'Italia «e per essa alla Corona Sabauda.» E conchiudeva: «Vorrei vedere preparativi, udire assicurazioni d'appoggio: maneggi, movimento, vita!... Giorgio Pallavicino e gli altri, che più facilmente avvicinano il Re ed i ministri, si dieno le mani attorno; che mettano insieme de' mezzi, che non mi lascino così sull'arena...» Il 13 agosto seguente il generale Garibaldi, venuto in Torino, fu ricevuto dal conte di Cavour. In una lettera, in data di Genova 15 agosto, del Foresti al Pallavicino, è fatta menzione di questo importante colloquio dei due grandi italiani:

Il nostro Garibaldi era a Torino il 13 del corrente, ed io ve l'accompagnai. Cavour l'accolse con modi cortesi e famigliari ad un tempo: gli fece sperar molto, e l'autorizzò ad insinuare speranze nell'animo altrui. Pare ch'ei pensi seriamente al grande fatto della redenzione politica della nostra penisola, ma, diceva esso, il solo ostacolo grave in cui intoppa l'azione, è la presenza dei Francesi in Italia; tolta questa, tutto procederà avanti bene e presto. Insomma Garibaldi si congedò dal ministro come da un amico che promette ed incoraggia a un'impresa vagheggiata.

L'adesione, sebbene non illimitata, di uomini, come il Manin e il Garibaldi, al programma nazionale del Piemonte fu un gran trionfo pel conte di Cavour.”

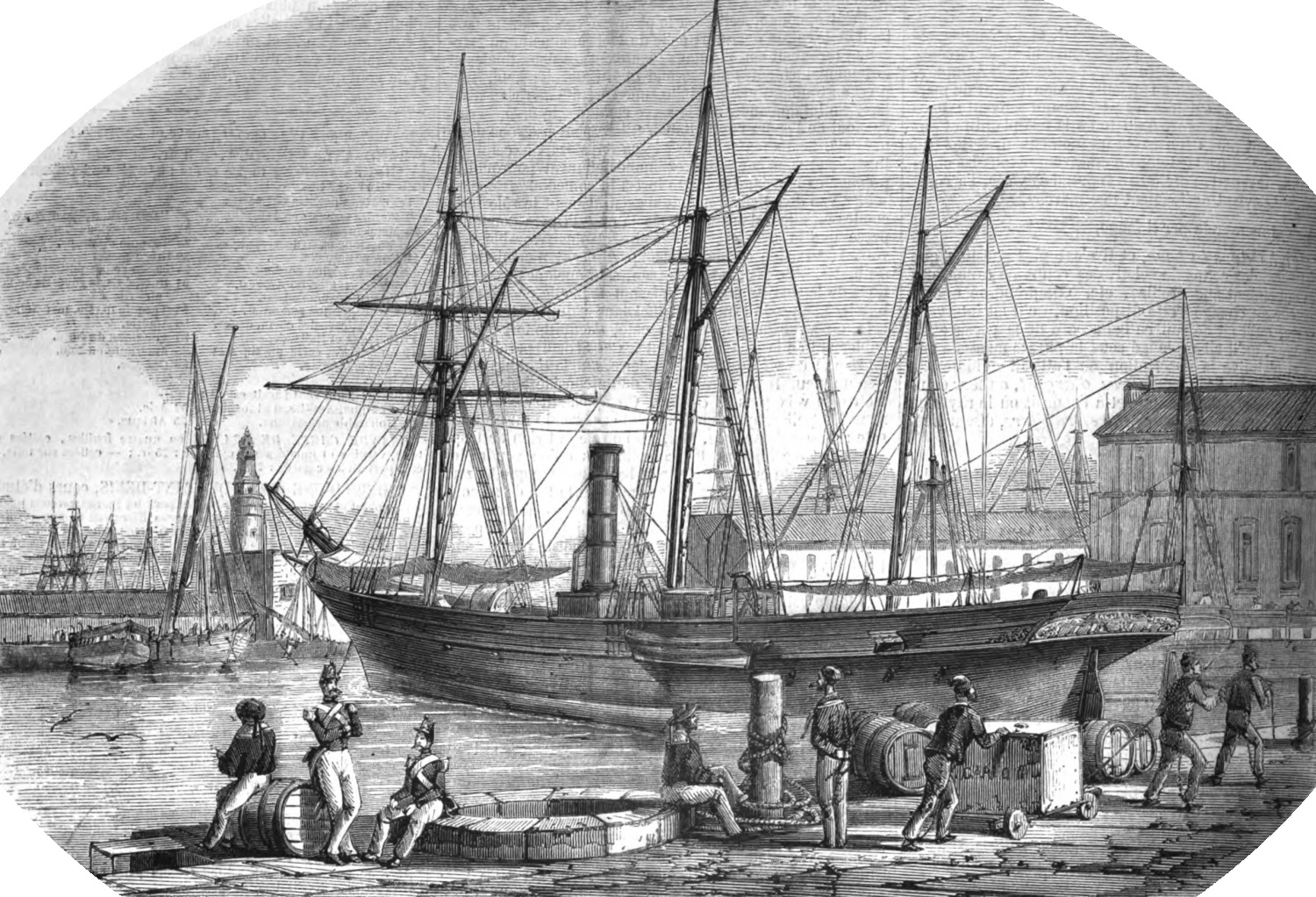

L’unico tentativo – prima della impresa dei Mille – in cui riuscirono a coinvolgere il nizzardo fu quello della “The Isle of Thanet”, nave acquistata grazie alla collaborazione tra Antonio Panizzi ed eminenti uomini politici inglesi, per far evadere dal carcere di S. Stefano nell’isola di Ventotene (73) , Luigi Settembrini, Silvio Spaventa ed altri patriotti. La rotta venne tracciata dallo stesso Garibaldi, il quale doveva recarsi a Londra e prenderne il comando. Una tempesta provvidenziale lo beneficiò da un probabile insuccesso! L’imbarcazione naufragò sulle coste dell'Inghilterra, al largo di Yarmouth (74) e il piano fallì.

***

Di un progetto di sbarco nella parte meridionale d’Italia scriveva Enrico Cosenz a Giorgio Pallavicino (75) , in una lettera, datata “Torino, 11 giugno 1856”:

“Pregiatissimo Signore,

Ecco quanto mi viene assicurato da fonte sicura e da vari altri canali, cioè che la parte meridionale è disposta a muoversi, qualora non fosse affatto deficiente d’armi. Certo, non fuvvi mai opportunità migliore di questa, essendovi l'approvazione di tutti i patriotti italiani, a qualsiasi partito politico essi appartengano. Qualora poi si potessero introdurre armi, o, ciò ch'è meglio, un poderoso numero d’armati, non è a dubitarsi che il paese tosto non insorga. Dal di fuori non si potrebbe iniziare un movimento di qualche importanza senza l'appoggio di una potenza. Or, ci si fa credere che l’Inghilterra lascierebbe fare, facendosi cautamente; ed anzi permetterebbe che la legione Anglo-Italiana venisse imbarcata; su che vennero di già iniziate le necessarie pratiche. Per poter meglio ciò eseguire, vi abbisognerebbero due vapori; e siccome ne vennero proposti due, ed a buon prezzo, cosi ci fa mestieri, prima d’inoltrarci nelle pratiche, sapere se in tempo utile avremmo disponibile una certa somma. Garibaldi sarebbe fra i caldi promotori di questa impresa; ha già visitati i vapori, e li ha trovati adatti allo scopo. Egli si ripromette molto della riuscita, se le cose saranno realmente nelle condizioni suindicate.”

Nel giugno 1857, Cosenz, come Garibaldi, decise di non partecipare alla spedizione di Sapri, lasciando che Pisacane andasse da solo incontro al proprio destino. Appena tre anni dopo, nel luglio del 1860, organizzò la III spedizione in soccorso di Garibaldi in Sicilia (76) .

Da leggere alcuni testi ed epistolari (77) che documentano i legami di Garibaldi con Cavour, Pallavicino, Valerio, Fabrizi ed altri. Dalla lettura emerege l’attenzione che egli mostrava al mantenimento del proprio prestigio fra i cospiratori o patrioti che dir si voglia (vedi lettera a Dell’Ongaro datata New Castle, 26 mars 1854 e lettera a Macchi, datata Caprera, 31 ottobre 1858).

***

Col sopraggiungere della guerra di Crimea (78) cospiratori ed esuli si interrogarono sul da farsi. Cattaneo si rivolse a Pisacane chiedendo lumi sulle ricadute della guerra nella politica dei vari stati italiani. Riportiamo le illuminanti parole di Nello Rosselli (79) , il quale definì “colpo di genio” la scelta di Cavour di partecipare della coalizione anglo-francese a favore della Sublime Porta:

“Ma se Cattaneo era al buio, figurarsi Pisacane; il quale una cosa sola allora capiva, che cioè quella guerra, in sé e per sé estranea affatto agl'interessi italiani, avrebbe forse potuto fornire un'occasione preziosa per la soluzione italiana della questione italiana: distraendo l'attenzione di Francia e d'Austria dal famoso equilibrio nella penisola, così caro ad entrambe, e soprattutto decongestionando l'Europa di truppe. Non aveva egli scritto quattr'anni innanzi che, supposta l'Italia sgombra dagli stranieri, non era poi tanto difficile di provocarvi lo scoppio della rivoluzione integrale? Perciò a Cattaneo che lo incitava a partir per la guerra «poco importava se coi Turchi o coi Russi, purché potesse acquistarvi esperienza delle guerre grandi e reputazione», egli rispose di no: quello era un momento da non lasciare l'Italia.

Né egli solo la pensava così: era presentimento abbastanza diffuso, seppure indeterminato, che da quel conflitto anche a noi sarebbe derivato qualcosa. Ridda di vaticini; ma certo eran pochi quelli che s'aspettavano la mossa del ministro Cavour, partecipazione cioè del Piemonte alla guerra a fianco delle potenze occidentali. Colpo di genio che la parte democratica, in blocco, fraintese, scagliando contro di esso il furore appassionato delle sue proteste.”

***

Diversi cospiratori avanzarono il progetto di far sbarcare, in Calabria o in Sicilia, la Legione anglo-italiana che avrebbe dovuto compiere la traversata da Genova a Malta, in rotta per i campi di Crimea, Tra essi Benedetto Musolino (80) e Giuseppe Garibaldi (81) .

Il nizzardo si rivolse direttamente a Vittorio Emanuele, tramite un messaggio allegato ad una lettera a Valerio, datata “Nizza 4 Febbraio 55” (82) . Egli proponeva al re di arruolare 15mila uomini per la Crimea e altri 10mila da sbarcare in Sicilia, per scatenare una rivolta e conquistare l’isola. Risalgono a quel periodo quelli che storici del calibro di Romeo hanno giudicato semplici maneggi cavourriani, invece si trattava di una vera e propria pianificazione di uno sbarco sulle coste del Regno delle due Sicilie.

GITTARE IN ARIA IL BOMBA

Non solo qualche cospiratore, ma lo stesso Cavour accarezzò l’idea di uno sbarco (83) , in occasione degli arruolamenti per la guerra di Crimea. Ne scrive Roberto Martucci (84) riprendendo il testo del 1941 L’opera politica del conte di Cavour (1848-1857), di Adolfo Omodeo:

“Compulsando le Memorie storico-politiche del discusso agitatore Giovanni La Cecilia (1878, 327 ss.), Adolfo Omodeo vi evidenzia un riferimento a contatti intercorsi tra Cavour, l’intermediario La Cecilia e i patrioti calabresi Stefano Romeo, Domenico Mauro, Antonino e Agostino Plutino - risalenti alla «terza decade di febbraio 1854» (Omodeo 1941(2), 239), molto prima che lo statista entri in rapporto con Giuseppe La Farina - contatti finalizzati allo sbarco sulle coste della Calabria di cinquecento bersaglieri smobilitati con cento ufficiali, un fondo-cassa di due milioni di lire e un carico di cinquemila fucili militari (Omodeo 1941(2), 238): al fine di avviare una violenta azione destabilizzatrice, destinata a provocare locali fenomeni insurrezionali anti-borbonici suscettivi di espandersi a macchia d’olio. Se vogliamo riandare al contesto della crisi italiana dei primi anni ’50 del XIX secolo, si sarebbe trattato di una Spedizione di Sapri pensata molto meglio di quanto non avrebbe fatto Carlo Pisacane il 25-28 giugno 1857... ma non se ne fece nulla.

“L’interesse precoce di Cavour alla destabilizzazione e al successivo assorbimento per annessione del Regno delle Due Sicilie, viene confermato anche dal Diario manoscritto del generale Giacomo Durando, ministro della Guerra sardo durante il conflitto di Crimea. Secondo l’autorevole testimonianza, riesumata anch’essa da Adolfo Omodeo, lo statista subalpino aveva immaginato una sosta «tecnica» - a Napoli o Palermo - della spedizione La Marmora diretta in Crimea; le navi a vapore noleggiate dal governo sardo, per asserita mancanza di carbone, avrebbero dovuto entrare in rada sbarcando immediatamente i diciottomila soldati piemontesi, al fine di neutralizzare o annientare il dispositivo militare napoletano (Omodeo 1941(2), 239-240).

“Progetto anch’esso sfumato, a causa del timore per l’efficienza bellica della Marina militare napoletana; per altro, si tratta di un disegno avventurista che va incontro al veto opposto da Napoleone III: infatti, l’imperatore intende coinvolgere nell’alleanza di Crimea lo stesso re Ferdinando II delle Due Sicilie, chiedendogli di mettere a disposizione dei feriti alleati anglo-francesi l’ospedale militare di Brindisi. Ma il Borbone, in eccellenti rapporti con la Corte di Pietroburgo e mal consigliato, non se la sente di operare quel ribaltamento diplomatico che, contribuendo a rompere l’isolamento internazionale del suo Regno lo avrebbe probabilmente salvato, o, quanto meno, ne avrebbe ritardato di molto il collasso.”

***

L’interesse cavouriano ad avviare una azione destabilizzatrice nel Regno elle Due Sicilie è testimoniato anche dal progetto (85) di invio di Nicotera in Sicilia nel 1856:

“Nel 1856 il Cavour, volendo conoscere l'entità dell'insurrezione di Sicilia, chiedeva al La Farina un giovane per inviarlo nell'isola, e per la proposta di Antonino Plutino si rivolse al Nicotera, che senza esitare accettò il pericoloso incarico, quantunque su lui pesasse la condanna in contumacia di ventotto anni di ferri per la parte presa nella rivoluzione del 1848. Munito di passaporto con altro nome e con credenziali della casa Bolmida, per negozi di commercio, arrivò in Genova per imbarcarsi, ma contemporaneamente giungeva la notizia della impiccagione del martire Bentivegna, capo dell'insurrezione siciliana, ed il Nicotera fu richiamato a Torino dal conte di Cavour.”

Questa missione che il barone di S. Biase avrebbe dovuto svolgere in Sicilia darebbe ragione a chi sospetta che Nicotera fosse un uomo di Cavour sul Cagliari – ovviamente la nostra è solo una supposizione logica, non suffragata da riscontri documentali – ne fa cenno anche lo storico siciliano Rosario Romeo (86) il quale scrive che la notizia è «in qualche misura confermata dalle ricerche ulteriori».

Di un intervento nel regno di Napoli, anche con ricorso a “mezzi extralegali”, Cavur scriveva in una lettera del 10 aprile 1856 a Urbano Rattazzi (87) :

«Nell'uscire, gli dissi: Mylord, lei vede che non vi è nulla da sperare dalla diplomazia, sarebbe tempo di adoperare altri mezzi, almeno perciò che riflette il re di Napoli. Mi rispose: Il faut s'occuper de Naples et bientôt. Lo lasciai dicendogli: J'en viens causer avec vous.

Credo potere parlargli [a Clarendon] di gittare in aria il Bomba. Che direbbe di mandare a Napoli il principe di Carignano! O se a Napoli volessero un Murat, di mandarlo a Palermo? Qualche cosa bisogna pur fare. L’Italia non può rimanere nelle condizioni attuali. Napoleone ne è convinto e, se la diplomazia fu impotente, ricorriamo a mezzi extralegali. Moderato, di opinioni, sono piuttosto favorevole ai mezzi estremi ed audaci. In questo secolo ritengo essere soventi l’audacia la migliore politica. Giovò a Napoleone, potrebbe giovare anche a noi.»

***

Sui giornali circolò la notizia che 18.000 soldati napolitani si preparavano a partire da Napoli per la Crimea ma non se ne fece nulla. Il Regno delle Due Sicilie scelse una neutralità (88) che ne segnò il destino, fornendo agli alleati pretesti per accelerarne la fine.

Cavour, invece, si inserì nella vicenda, ottenendo quella che Martucci definisce «straordinaria tribuna internazionale» (89) :

“L’altro grande campo d’intervento è dato dalla complessa Questione d’Oriente, apertasi nel 1853 e che fornisce a Napoleone III il pretesto per mettere in discussione gli equilibri geopolitici sanciti a Vienna nel 1815.

Al momento, ne fa le spese la Russia zarista; l’Austria non sa cogliere l’opportunità di rafforzare il suo controllo sul bacino danubiano; il governo di Torino, ultimo venuto, ne otterrà una straordinaria tribuna internazionale da cui uscirà paladino dell’opinione nazionale italiana.

Posto di fronte a una richiesta britannica di fornire mercenari sardi per combattere in Crimea, colmando un imprevisto deficit di fanterie, Cavour riesce a forzare la situazione, creando le premesse di un’«accessione» sarda al trattato di alleanza franco-britannico, su di un piede di parità rispetto alle due Grandi Potenze.”

MAZZINIANI – MURATTISTI – IL GRANDE PARTITO ITALIANO

In quegli anni sulla scena dell’indipendentismo si muovevano mazziniani, murattisti e il partito nazionale, fondato da Manin-Pallavicino.

Intorno a Mazzini ruotava una galassia composita, una vera palestra per cospiratori che transitavano nei vari Stati Italiani, Londra, Parigi, Corsica, Malta. Citiamo qualche nome (anche di non mazziniani) che partecipò direttamente o indirettamente alle vicende che andiamo narrando: Carlo Pisacane, Nicola Fabrizi, Teodoro Pateras, Giuseppe Fanelli, Luigi Dragone, Giuseppe Garibaldi, Benedetto Musolino, Eleuterio Felice Foresti, Daniele Manin, Enrico Cosenz, Giovanni Nicotera.

La caduta della Repubblica Romana del 1849 e i moti del 1853 e del 1855 portarono molti aderenti o simpatizzanti della Giovine Italia ad allontanarsi e ad immaginare altre strade verso l’indipendenza e l’unità d’Italia. Per arginare la fuga Mazzini e frenare il sabaudismo dilagante innalzò la cosiddetta «bandiera neutra». Probabilmente nel giugno del 1856 il Mazzini la propose al Governo piemontese e il Cavour autorizzò il suo soggiorno a Genova e pare che i due restassero in contatto per qualche tempo.

Il Curatulo esclude contatti fra Cavour e Mazzini (90) :

“Si è da qualcuno parlato di trattative corse fra lo statista e il cospiratore, e che il primo gli avesse permesso di visitare Genova; ma l'affermazione non ha fondamento.”

Secondo Montanelli-Cervi, dopo il fallimento dei moti di Milano del 1853, per Mazzini tentò di risalire la corrente, attraverso una impresa faticosa, che in realtà era soltanto “un adeguamento tattico per recuperare i transfughi” (91) :

“Ora Cavour ne offriva un’altra: la rivoluzione senza rivoluzione, inquadrata nell’ordine costituito del Piemonte liberale. Era con questo avversario, molto più pericoloso dell’Austria, che l’Esule doveva vedersela.

[...] Fu per questo che a un certo punto egli inalberò la famosa «bandiera neutra» di cui abbiamo già detto, e che i più intransigenti fra i suoi seguaci gli rimproverarono come un tradimento.”

***

Intanto anche il muratismo (92) , non osteggiato apertamente da Cavour, si organizzava e tramava per insediare, sul trono di Napoli, al posto di Ferdinando II, Luciano Murat, cugino di Napoleone III (93) .

Scrisse il Maineri nel Proemio a “Daniele Manin e Giorgio Pallavicino - Epistolario politico” (94) :

“Si videro allora emissari andare e venire da Parigi a Torino, a Genova, a Napoli; ma se ebbero pochi seguaci, riuscirono però a trarre dalla loro molti prigionieri politici, languenti nelle galere e nelle carceri giudiziarie; sdegnosi rifiutarono Carlo Poerio, Spaventa, Mauro, Bianchi.... ed altri che aveano preso parte importante nella rivoluzione e nelle cospirazioni. S'intinse della trista pece anche Giuseppe Montanelli, anima perennemente incerta, e lo stesso Sirtori, al quale poscia l'amaro scrupolo annebbiava per poco la eletta intelligenza.

Ragioni e circostanze di tempi debbono temperare i giudizi dello scrittore; ma il vero insegna che quasi tutti i Napolitani emigrati in Piemonte, e specie gli stanziati a Torino, accostavansi alla strana parte, fra' quali primeggiavano Pisanelli, Scialoja, Massari, Caracciolo marchese di Bella.... frequentatori delle sale del pretendente; e con essi il prode Francesco Stocco, nella sollevazione calabra compagno al Ricciardi, indi generale garibaldino, poi deputato al Parlamento nazionale. Nella gita fatta in Ginevra dal Principe, compagno il Saliceti, vuolsi si recassero ad ossequiarlo, anche a soddisfazione di Camillo Cavour, Romeo di Reggio di Calabria, patriotta notissimo e audace uomo di azione, Cesare Correnti, splendida e coltissima intelligenza, ed altri che nei fasti del 1818 e 49 ebbero bella parte; non saprei se per atto di semplice cortesia o se per tastare il terreno, o se per simpatia di partigiani interessi. Questo fatto accese le ire de' più caldi nella emigrazione napolitana, occasionando fiera e minacciosa protesta; e trarrò testanti o italianissimi, come per celia allora venivano detti dai Murattisti, trovavansi Cosenz, Pisacane, Nicotera, De Sanctis, Le Piane, Miceli, Mauro, Salomone, ed altri, trentacinque circa. Gli ufficiali napolitani già alla difesa di Venezia e allor sulla Dora, dichiaravansi contrari al Murattìsmo, tranne Luigi e Carlo fratelli Mezzacapo; il signor Francesco Trincherà ebbe l’infelice coraggio di levarsi in iscritti contro alla nobile protesta. In generale s’accostarono alle idee del Saliceti quasi tutti coloro che vennero poscia qualificati consorti nel governo dell'inaspettato regno d'Italia; e taluni, i più teneri a Murat, poi più arrabbiati nella parte che aveva affannosamente afferrato il potere.”

Da leggere ciò che scrisse lo scrittore legittimista napoletano Salvatore Cognetti Giampaolo, il quale parlava dell'esistenza “d’una vasta cospirazione murattista, alla quale Cavour, se non tenea mano, lasciava fare”. Secondo Cognetti se “Vittorio Emanuele non avesse accettata la corona offertagli dalla setta unitaria, questa avrebbela concessa a Murat! Il tanto celebrato repubblicano Manin, veneto, in quel tempo era a Parigi, e di là soffiava continuamente pel Murat!” (95) ; le trame murattine sarebbero proseguite, per Cognetti, fino alla disfatta di Sedan.

Sul sostegno di tanti cospiratori al muratismo si soffermò anche Demetrio Salazaro in una sua opera sugli avvenimenti del 1860 (96) :

“L'emigrazione italiana nell'anno 50 e 51 era divisa in partiti. Repubblicani gli uni, Murattisti ed Autonomisti costituzionali gli altri. I primi, come sempre, erano ispirati da Mazzini, che per quanto onesto e strenuo difensore dell'unità nazionale, per un certo spirito settario, era, co' suoi, ostile a quanto s'operava in Piemonte dalla Corona e dalla Camera, e riuniva a sé la più eletta parte dell'emigrazione, sia per ingegno sia per posizione sociale.

I costituzionali del Regno delle due Sicilie erano quasi tutti propensi per l'impossibile Luciano Murat, il quale in quell'anno si trovava come Ministro plenipotenziario della Repubblica Francese alla Corte di Torino; il che provocò molta gelosia negli altri governi d'Italia.

Ed il Governo di Luigi Napoleone rispettando i dritti dei governi amici richiamò dalla corte di V. Emanuele il suo cugino, il quale lasciò sulle sponde del Po un comitato, per i pretesi interessi della sua corona!...

Il terzo partito era l'autonomista: non aveva un concetto chiaro di ciò che voleva, ne l'ebbe mai; accettava però un re d'una dinastia qualunque, fosse nazionale o straniera, non sene affannava. Questo partito più tardi fu il nucleo della consorteria!”

Ci è capitato di leggere che il “generale" Carmine Crocco Donatelli fosse in contatto con i murattisti, ma non sappiamo se esistono riscontri documentali.

***

Un altro movimento – il cosiddetto partito nazionale – che fini per incidere nel processo unitario fu quello guidato dal veneto Manin e dal patrizio lombardo Pallavicino. In esso confluirono anche il siciliano La Farina (97) e Garibaldi.

Sulla questione italiana Manin interviene, da Parigi il 22 gennaio 1856, con una lettera al Diritto, nella quale innalza la bandiera del grande partito nazionale italiano (98) :

“Il primo punto essenziale, sul quale tutti i patriotti italiani sono d'accordo, è l'indipendenza. Ma perchè l'indipendenza sia solidamente costituita e conservata, è necessario che l'Italia, cessando d'essere una espressione geografica, diventi una individualità politica. Tre sono le forme possibili d'individualità politica: unità monarchica, unità repubblicana, e confederazione repubblicana. La parola unificazione comprende queste tre forme. Dunque il secondo punto parimente essenziale è l'unificazione. Questi due punti sono reciprocamente connessi ed inseparabilmente legati: l'Italia non può essere unificata se non è indipendente, e non può durare indipendente se non è unificata. Ecco pertanto i cercati due termini della formula, ecco l'iscrizione della bandiera nazionale: Indipendenza ed unificazione.

[...] La monarchia piemontese, per essere fedele alla sua missione:

Dee sempre tenere dinanzi agli occhi, come regola di condotta, lo scopo finale, consistente nell'italiana INDIPENDENZA ED UNIFICAZIONE;

Non dee a verun patto, e sotto a verun pretesto, far mai alcun passo retrogrado, o divergente;

Dee con cura vigilante e vigorosa cercar d'allontanare e rimuovere tutto ciò che in quella via le potesse riescire d'impedimento o d'inciampo;

Dee quindi evitare tutto ciò che in qualunque modo le potesse legare le mani, astenersi da ogni accordo coi perpetui nemici d'Italia, l'Austria ed il papa, e a nessun prezzo prender parte a trattati che confermino o riconoscano quella posizione territoriale e politica ch'essa è chiamata a distruggere;

Dee mantenersi il nucleo, il centro d'attrazione della nazionalità italiana;

Dee impedire che altri nuclei, che altri centri d'attrazione si formino;

Quando la grande battaglia del riscatto nazionale sarà impegnata, dee prendervi parte risolutamente, e non deporre la spada finché l'Italia non sia fatta, arrischiando senza esitazione di PERDERE IL TRONO DI PIEMONTE PER CONQUISTARE IL TRONO D'ITALIA.”

Praticamente la lettera racchiudeva il programma di Gioberti! A quella lettera seguirono varie corrispondenze con altre testate giornalistiche, fino alla “dichiarazione contro l'assassinio politico” che fu “pubblicata in tutti i giornali inglesi, ed in molti giornali tedeschi”, secondo quanto scriveva lo stesso Manin a Lorenzo Valerio, da Parigi il 4 giugno 1856.

Un vero e proprio attacco ai metodi mazziniani, al quale seguì una ampia replica del Mazzini sul giornale “Italia e Popolo” tra giugno e luglio del 1856 (99) .

Con lettera datata “Torino, 15 ottobre 1856”, il Pallavicino intervenne pesantemente nella polemica, in particolar modo contro la bandiera neutra ovvero l’invito di Mazini a superare le divisioni e ad unire le forze:

“Molti vorrebbero, che la futura rivoluzione inalberasse la bandiera neutra perchè bandiera conciliatrice (dicono essi), e quindi atta, più che ogn’altra, a raccogliere in un fascio tutte le nostre forze.

Noi respingiamo la bandiera neutra, giudicando la conciliazione impossibile. La bandiera neutra (diciamo noi) è un tristo espediente, trovato dai diversi partiti per corbellarsi a vicenda. Si accetta oggi la bandiera neutra,... ma col fermo proposito di sostituirvi, alla prima occasione, quella di setta o di municipio.

Guaj a noi, se la rivoluzione inalberasse in qualche parte d’Italia una bandiera, ché non fosse quella del Piemonte Costituzionale! Ove ciò accadesse, avremmo su ’l bel principio la diffidenza, e più tardi la discordia nel nostro campo.

La bandiera neutra accrescerebbe le forze dei nemici d’Italia; ché tanti sarebbero li alleati loro, nel giorno della lotta suprema, quante sono le politiche opinioni che oggi dividono il popolo italiano.

La bandiera neutra significa: murattismo a Napoli — separatismo in Sicilia — republicanismo a Roma, a Genova, a Venezia — bonapartismo a Milano già capitale di florido regno sotto un Bonaparte... ecc. Ripetendosi li antichi errori malgrado le severe lezioni della storia, noi avremmo infallibilmente nuovi conflitti e nuove catastrofi.

Il municipalismo non è piaga soltanto del Piemonte, è piaga d’Italia. Oltre il municipalismo piemontese, noi abbiamo pur troppo un municipalismo lombardo, un municipalismo veneto — ligure — toscano, ecc. Il cancro esiste, bisogna estirparlo.

Non bandiera neutra!....”

Intanto Daniele Manin, in una lettera da Parigi del 4 novembre 1856 al Direttore del giornale l'Unione, si difendeva dalle voci di murattismo (voci a cui credeva anche Cognetti) che stavano circolando sul suo conto (100) :

“Un vostro corrispondente di Parigi mi annovera fra i partigiani del principe Murat. È notizia inesatta, che spero mi permetterete di rettificare. Io seguo la bandiera del partito nazionale, che vuole l'Indipendenza e l'Unificazione d'Italia.

[…] Murat, sul trono di Napoli, sarebbe fatalmente, per la forza inevitabile delle cose, l'emulo, il rivale, l'antagonista della Casa di Savoia; e perciò necessariamente l'amico e l'alleato, segreto o palese, del naturale nemico di essa, cioè dell'Austria.

Chi dice che Murat, diventato re di Napoli, darebbe una Costituzione liberale, farebbe alleanza col Piemonte, e fornirebbe un contingente di soldati per la guerra contro l'Austria, è ingannato od ingannatore.

Queste cose, Murat pretendente, le potrebbe promettere; ma Murat re, non le vorrebbe, non le potrebbe mantenere.

È lungi dalla mia intenzione ogni idea d'offesa personale. Non parlo dell'uomo, che non conosco: parlo della situazione e delle sue condizioni irresistibili.

Riassumo il mio pensiero e l'intima mia convinzione in queste parole:

Chi parteggia per Murat tradisce l'Italia.”

Ad appena un mese dal disastro di Sapri, il partito nazionale italiano, la cui nascita si può far risalire all’intervento di Manin inviato a La Presse del 19 Marzo e pubblicato il 22 Marzo 1854 (101) , si costituisce in Società Nazionale (102) :

“La politica mazziniana ebbe il colpo di grazia il 1.° agosto 1857 con la costituzione della «Società Nazionale» sotto la presidenza di Daniele Manin; il quale, morente, ne sottoscrisse gli articoli e il mese dopo venne sostituito da Giorgio Pallavicino con Garibaldi, vice-presidente e Giuseppe La Farina, segretario generale.”

Alcuni autori ritengono poco influente l’opera della Società Nazionale per lo scarso numero di associati che emergerebbe dai documenti. Non condividiamo questo punto di vista in quanto, a nostro avviso, la sua influenza va misurata soprattutto nella capacità di orientare diversi cospiratori verso posizioni moderate, facendo maturare in essi la convinzione che solo stringendosi a Casa Savoia si sarebbe giunti alla indipendenza (103) :

“Molti scritti del Manin e del Pallavicino, già pubblicati, furono rimessi a stampa in paginette di carta sottilissima, e celatamente introdotti in Lombardia, in Toscana, nei ducati di Parma e di Modena, negli Stati pontificii e nel regno delle due Sicilie, per mezzo degli amici di essi due lodati fondatori, fra i quali sono da nominare principalmente, il Franceschi, toscano, Degli-Antoni, veneto, Salazaro, napoletano. E La Farina, assunta la direzione del Piccolo Corriere d'Italia, diario della società nazionale, ne spediva migliaia di esemplari per tutta la penisola. Alle non lievi spese, nella bisogna occorrenti, provvedeva, per la più parte, il Pallavicino. La quale propaganda di civile rivoluzione fu con tenace assiduità è fervore proseguita, massime da poi che il conte di Cavour, tornato dal congresso di Parigi del 1856, fece intendere, come la diplomazia europea non potesse mutare l'ordinamento degli stati, ma, occorrendo, accetterebbe i fatti compiuti. Adunque,per giungere alla proposta méta, dovevano i popoli insorgere contro i loro governi, ed acclamare, mediante plebisciti,il re Vittorio Emanuele II. Né potevano i potentati d'Europa opporsi a ciò, avendo già riconosciuto il gran plebiscito francese che proclamò imperatore Luigi Napoleone.

Così fermato il disegno dei civili moti in Italia, fu prima la Società nazionale a porlo in atto. Ancora il Pallavicino efficacemente concorse al dissolvimento dei quattro reggimenti svizzeri del re Borbone di Napoli, mediante un patriottico proclama, scritto in tre lingue, tedesca, francese e italiana, e indirizzato ai figli della libera Elvezia; del quale andarono introdotte a Napoli migliaia di copie. E questo fu colpo mortale ad esso re.”

Nel testo riportato si cita il concorso di Pallavicino al dissolvimento dei reggimenti svizzeri, anche Manin con diversi interventi su giornali esteri (104) collaborò a creare un clima ostile alla loro permanenza a Napoli. Riportiamo alcune rughe di una lettera inviata “le 18 janvier 1857” al giornale La Patrie:

“MONSIEUR,

C'est avec regret que je vous adresse cette lettre. Il n'est pas dans mes habitudes de faire de la polémique avec les journaux. Mais la question des mercenaires suisses me paraît si importante pour l'Italie, que je crois devoir saisir cette occasion pour rétablir des faits peu ou mal connus.”

Dopo gli avvenimenti politici del 1820 Francesco Primo aveva stabilito che quattro Reggimenti Svizzeri fossero arruolati al Real Servizio. Questo avvenne in forza di Capitolazioni militari stipulate coi Governi Cantonali. Nel 1859 la Svizzera colse l’occasione della dipartita di Ferdinando II per vietare ai propri cittadini di arruolarsi per servire Francesco II, nuovo re di Napoli (105) :

“Nel 1859 ebbe luogo l'abolizione definitiva del reclutamento mercenario che durava da secoli in Isvizzera. All'assunzione al trono del nuovo re di Napoli, Francesco II, il consiglio federale vietò ai cinque reggimenti svizzeri che stavano al servizio di quella Corte di rinnovare l'ingaggio. Invano il consigliere colonnello Ziegler e Segesser di Lucerna si opposero con eloquenti discorsi a questa deliberazione; i reggimenti svizzeri in Napoli furono sciolti e i soldati, tranne alcuni pochi, fecero ritorno in patria.”

***

Esula da questo testo una analisi di quel decennio orribile (106) che precedette lo sbarco dei mille a Marsala. Indichiamo alcuni dei principali avvenimenti che rappresentano bene il clima di quegli anni. Un clima che mise alle corde il regno di Napoli e ne condizionò la sorte, stretto com’era fra gli interessi contrapposti delle maggiori potenze dell’epoca ovvero Francia e Inghilterra:

1851 – Pubblicazione e diffusione delle lettere di Gladstone, alla cui stesura collaborò anche Giacomo Lacaita, futuro Sir James Lacaita e futuro Senatore del Regno d’Italia nel 1878. Di queste lettere, distribuite alle cancellerie europee, abbiamo contate almeno quattordici differenti edizioni (107) .

1853 – Il barone Francesco Bentivegna da Corleone riunì dei banditi, e tentò un colpo di mano sopra Palermo. Scoperto, venne arrestato, ma subito graziato e messo in libertà.

1854 – De Lesseps presentò al viceré Mohammed-Saïd-Pascià una memoria in cui si concretizzava il progetto del taglio dell'Istmo di Suez (108) .