|

Carlo Pisacane, il «romito» di Albaro (Zenone di Elea - Giugno 2024) |

| PISACANE E LA SPEDIZIONE DI SAPRI (1857) - ELENCO DEI TESTI PUBBLICATI SUL NOSTRO SITO |

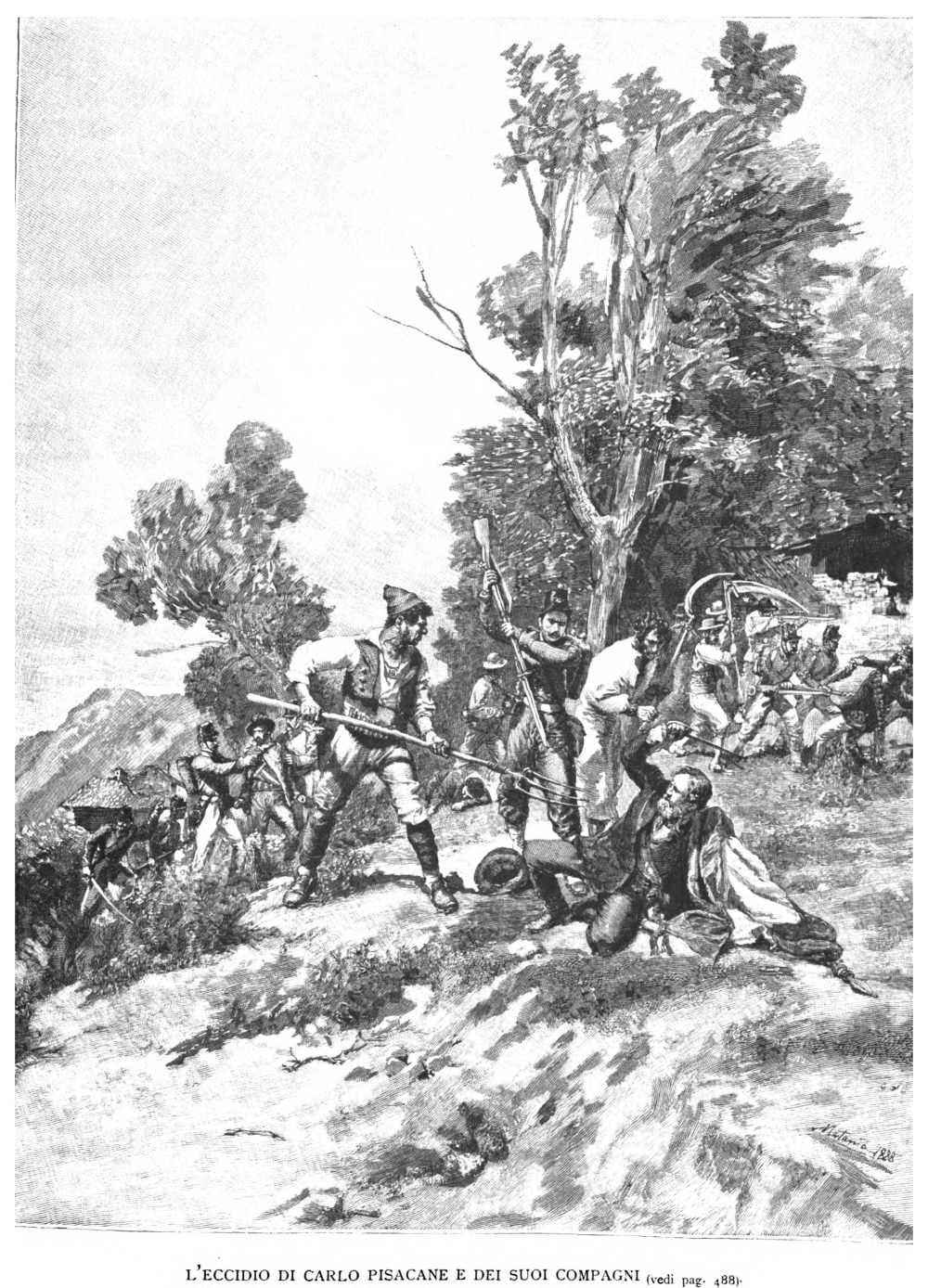

STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANONARRATA DA FRANCESCO BERTOLINI ILLUSTRATA DA 97 GRANDI QUADRI DI EDOARDO MATANIAMILANO FRATELLI TREVES, EDITORI. 1889 |

| (se vuoi, scarica il testo in formato ODT o PDF) |

Abbiamo udito proclamarsi da uno statista inglese

V. — Abbiamo udito proclamarsi da uno statista inglese il Governo papale “un obbrobrio per l’Europa” un altro statista della libera e civile Inghilterra, sir Gladstone, alcuni anni prima, avea proclamato il Governo di Ferdinando II di Napoli, dopo avere visitato quel regno, “la negazione di Dio eretta in sistema di Governo”. Fra le altre orribili cose vedute, sir Gladstone, ci narra che, visitando le prigioni di Nisida e di Santo Stefano, egli trovò i condannati politici mescolati insieme cogli assassini. E queste e altre infamie appena credibili, commesse da quel Governo contro i patriotti incarcerati, egli descrisse in due lettere (dell’11 e del 14 luglio 1851) indirizzate al ministro britannico lord Aberdeen, le quali sono una requisitoria formidabile contro il Borbone e i suoi ministri.

Narrammo più sopra (pag. 380) le tristi vicende corse dal regime parlamentare nel regno di Napoli durante la sua breve esistenza. La Camera, sciolta con decreto del 12 marzo 1849, non fu più riconvocata, sebbene in quell’atto il re si riserbasse “di ristabilire l’occorrente per la convocazione dei collegi elettorali”. e di costituzione non si parlò più. Affrancatosi da ogni freno costituzionale, il re rinviò in Sicilia il feroce Filangieri per compiere la riduzione dell’isola, e mandò un corpo d’esercito nello Stato romano per ristaurarvi, insieme con le maggiori potenze cattoliche, l’impero assoluto del pontefice. Il successo felice delle due imprese fece imbaldanzire il despota; e com’egli aveva dato nel precedente anno l’esempio agli altri principi italiani della riforma costituzionale dello Stato, così ora diè loro l’esempio della persecuzione di quanti avean preso sul serio quelle riforme, credendo che un'era nuova dovesse per essa aprirsi al regno, l'era della libertà. Prima però di dare libero sfogo al suo odio contro i liberali, volle rassicurarsi. Fece mettere cannoni dappertutto, ai cancelli e sulle loggie del palazzo reale, alla consulta, sugli alti torrioni di Castelnuovo, sulla via di San Martino e attorno a Castel Sant’Elmo. Dopo ciò, cambiò i ministri (7 agosto 1849). Gli antichi gli erano stati servilmente devoti fino a rendersi stromenti e complici de’ suoi spergiuri, ma essi avevano il torto di averlo servito nel periodo costituzionale, e di quel periodo egli avrebbe voluto si cancellasse perfino la memoria. Pure, perchè non trapelasse fuori il suo pensiero, degli antichi ministri ne conservò tre, scegliendoli tra i più devoti: essi erano il principe d’Ischitella, Raffaele Carrascosa e Raffaele Longobardi. Quest’ultimo, reggendo il dicastero dell’interno, avea fatto compilare un repertorio di tutti i cittadini, che aveano preso parte ai moti del 1799, 1820 e 1848; il quale lavoro non era stato certamente fatto per ragione scientifica: e perchè l’intento fosse più facilmente raggiunto, Ferdinando li tramutò il Longobardi dal dicastero dell’interno a quello di giustizia, e prepose all’ufficio di polizia un Gaetano Peccheneda, «brutto e sozzo furfante, scrive Luigi Settembrini nelle sue Ricordanze, prete (era solo suddiacono) e sbirro e schiuma di mariuolo». A presiedere il ministero riformato chiamò Giustino Fortunato, al quale diede per collega Ferdinando Troja, fratello di Carlo e assai diverso da lui, Pietro Urso, e altri capaci di essergli ministri di vendetta, come i ministri uscenti erano stati consiglieri di spergiuro.

Già il lavoro preliminare era stato condotto a termine: da un lato, aveasi il gran repertorio dei cittadini sospetti, compilato dal Longobardi; dall’altro, la relazione della Giunta inquisitrice dei fatti del 15 maggio. E sebbene le conclusioni della relazione fossero sconfortanti pel Governo, insinuandosi da quella che ogni ulteriore indagine sul detto disastro avrebbe condotto a scoperte ad esso spiacevoli, tuttavolta la Gran Corte criminale di Napoli ordinava che si proseguisse l’istruttoria contro i prigionieri, e si procedesse all’arresto di altri cittadini, la più parte membri del Parlamento, imputati di aver preso parte principale all’insurrezione. Non essendo in quel tempo ancora del tutto vinta la rivoluzione italiana, fu lasciata in sospeso la cosa, salvo a riprenderla in circostanze più propizie. Queste non tardarono, pur troppo, a sopraggiungere. Allora alla vendetta fu tolto ogni freno; e per raccoglierne più ricca messe, si accrebbero i titoli di persecuzione. Alcuni deputati napoletani erano intervenuti al Congresso federativo, convocato dal Gioberti in Torino nell’ottobre 1848. Scopo di quella unione era stato di fare un disegno di federazione italica per sottoporlo ai sovrani e ai parlamenti italiani. Nello schema del disegno parlavasi di un regno di Sicilia distinto dal regno di Napoli: da ciò gl’inquisitori italiani presero appiglio per dichiarare crimine di perduellione la partecipazione a quel Congresso: e con questo titolo furono tradotti in carcere parecchi patriotti napoletani, fra’ quali Pier Silvestro Leopardi, quel desso che un anno prima era stato dal Governo napoletano inviato oratore al campo di Carlo Alberto! (1)

Intanto, lavoravasi sottomano per rendere fruttuosa l’inquisizione sui casi del 15 maggio. A quest’uopo, fu convertita in Gran Corte Speciale la suprema Corte di giustizia, rinnovando il maggior numero dei suoi magistrati. Fatto il Governo sicuro dei giudici, sfoderò le sue artiglierie destinate a colpire tutti gli amici dichiarati della libertà. Una nuova inquisizione fatta con arti occulte e degna del Sant’Uffizio, denunziò sessantacinque cittadini, illustri per ingegno e per amor patrio, come promotori della rivolta. Vi erano fra i denunziati Luigi Zuppetta, Aurelio Saliceti, Paolo Emilio Imbriani, Silvio Spaventa, Giuseppe Pisanelli, Carlo Poerio, Luigi Dragonetti e Raffaele Conforti: vi erano pure altri che nel i5 maggio non eransi nemmeno trovati in Napoli, fra’ quali lo stesso Pier Silvestro Leopardi, che in quel tempo trovavasi al campo di Carlo Alberto, nella qualità d’inviato del suo Governo! La trama infernale era stata ordita dal Peccheneda insieme con un tale Nicola Barone, tristissimo arnese della bassa polizia, stato più volte condannato per falso e truffa, che per ottenere favori dal principe, erasi fatto denunziatore dei pretesi autori del moto del 15 maggio. Il Navarra, presidente della Gran Corte Speciale, avocò a se l’inquisizione, e gareggiando di zelo col denunziante, non pure trovò convalidata l’accusa dalle prove, ma ne trasse materia per aggiungere alla lista del Barone altri trentasette cittadini, fra’ quali Antonio Scialoja e Camillo De Meis. Ordinò pertanto l’incarceramento di tutti gl’imputati. Di essi, parecchi, come il Leopardi, Filippo Agresti, Carlo Poerio, Luigi Settembrini, Silvio Spaventa, Michele Pironti, erano stati, per altra imputazione, già precedentemente arrestati. L’imputazione era di avere appartenuto alla setta dell’Unità italiana. (2)

Dopo le angoscie di un processo durato due anni, il 1.° febbraio 1851 fu pubblicata la sentenza contro gli Unitari; la quale fu di morte per tre, l’Agresti, il Settembrini e Salvatore Faucitano, e ai ferri per ventinove deputati. Un rescritto reale, di cui il procuratore generale non diede notizia alla Corte che dopo la sottoscrizione della sentenza, ordinava che la pena capitale non si eseguisse che sulla metà dei condannati all’estremo supplizio: ora, essendo questi in numero dispari, la risoluzione sovrana non potevasi eseguire letteralmente: la Corte perciò propose al Re che si giustiziasse il solo Faucitano, come quegli che era stato con maggior numero di voti condannato. Intanto i tre infelici erano stati condotti in cappella, luogo destinato ai giustiziandi, dove rimasero tre giorni in aspettazione dei Bianchi o confortatori, e del carnefice. (3) Al terzo giorno, il Settembrini e l’Agresti appresero che salva era la loro vita. Invece, l’infelicissimo Faucitano non ebbe notizia della sua grazia che dodici ore dopo d’essere stato diviso da’ suoi due compagni; e tutto quel tempo lo passò coi Bianchi, aspettando da un momento all’altro di essere menato al patibolo!

Il processo sui fatti del 15 maggio si protrasse più a lungo. La sentenza fu data 18 ottobre 1852: portava sette condanne di morte e diciannove ai ferri: anche a costoro la pena capitale fu commutata nell’ergastolo, dove furono mandati a languire, confusi coi ribaldi. Ed ivi rimasero gl’infelici sino alla fine del 1858, nel quale tempo, ebbero per intromessa dei Governi occidentali, e particolarmente dell’Inghilterra, commutata la pena nel bando perpetuo.

Questo re tiranno che provava grande diletto nell’inferocire sui fautori dello Statuto da lui violato, avea invece viscere di pietà per i furfanti e gli assassini. Era costumanza dei Reali di Napoli di far pompa di clemenza verso i carcerati per delitti comuni nelle più solenni festività dell’anno. Ferdinando II superò l’esempio de’ suoi predecessori, graziando di sei anni di pena i millecento forzati che avevano lavorato alla costruzione del bacino di carenaggio presso la darsena di Napoli. Questa grazia straordinaria portò per effetto che molti di quei ribaldi conseguissero tosto la libertà; con quanta jattura della pubblica sicurezza è facile immaginarlo.

Di là dal Faro la vendetta del tiranno trovò maggior esca: e perchè colpisse senza pietà, delegò ad effettuarla lo stesso generale Filangieri, onorato del titolo di duca di Taormina, che nella riduzione dell’isola avea dato prova del suo animo feroce verso i miseri Siciliani. Fatto ora luogotenente generale, inaugurò il suo governo col riempire le prigioni e le capannette delle fortezze coi cittadini che erano in fama di liberali, senz’alcun riguardo agli obblighi contratti coi Palermitani per ottenere la dedizione della metropoli (pag. 383). Non bastando il tormento delle persone a rendere sazia la vendetta del tiranno, fu posta la mano anche sugli averi dei sudditi: un decreto reale impose sulla Sicilia un taglione di venti milioni di ducati, sotto il pretesto di rifare i danni dei passati rivolgimenti. Un tentativo ordito in Palermo, la sera del 27 gennaio 1850, di chiamare il popolo alla sollevazione al grido di “Viva la libertà!” La Costituzione di Sicilia del 1848! die’ grato appiglio al proconsole di compire nuove vendette. Represso senza fatica il moto, si procedette a nuovi incarceramenti: dei nuovi carcerati, sei furono, la sera del seguente giorno, con processo sommario condannati e fucilati. Nell’inviare in Sicilia il Filangieri col grado di suo luogotenente generale, il re avea istituito un ministero speciale per le cose di Sicilia, affidandone la direzione a un Giovanni Cassisi. Già era facile il prevedere l’antagonismo che sarebbe dovuto nascere fra il luogotenente e il ministro per le cose siciliane; ed era pur facile prevedere chi ne sarebbe uscito fuori vincitore. Il Cassisi, che trovavasi vicino al re, avea miglior giuoco del suo rivale. Prendendo occasione da certi appalti per costruzioni di strade, che il Cassisi avea dichiarato troppo onerose per lo Stato, il re chiarì al Filangieri il suo mutato animo negando l’approvazione alle sue proposte; onde questi, indignato, rassegnò l’ufficio (dicembre 1854). Gli fu dato successore nella luogotenenza il principe Paolo Ruffo di Castelcicala, di mente cortissima; onde ora il Cassisi imperò: ma la Sicilia non ebbe per questo mutamento migliorate le sue sorti.

Le esorbitanze della reazione borbonica nel reame delle due Sicilie, richiamarono l’attenzione delle potenze occidentali sulle sorti di quell’infelice paese: nel divisarne i rimedi, fu messa sul tappeto la candidatura di Luciano Murat al trono di Napoli. Era questi figlio dell’infelice Gioacchino: Napoleone III suo cugino accarezzava il disegno di riprendere sul regno di Napoli la politica del suo grande zio, formandone uno Stato vassallo dell’impero francese. Il Governo britannico, stretto alla Francia dall’alleanza per la guerra d’Oriente, non osteggiava la sostituzione del Murat al Borbone di Napoli. Nel settembre del 1855, questi pose apertamente la sua candidatura; ma presso gli esuli, che sebbene lontani dalla patria, vi esercitavano col loro nome, coi loro principi una grande influenza, la candidatura murattiana non incontrò gran favore. I più autorevoli fra loro pubblicarono anzi in un diario di Torino, il Diritto, una dichiarazione in cui dicevano di avversare qualsiasi forma di governo che potesse costituirsi col figlio di Gioacchino Murat, per la stessa ragione per cui avversavano il presente Governo delle Due Sicilie, cioè a dire, perchè incompatibile colla nazionalità italiana (24 settembre 1855). Quest’opposizione sgomentò Luciano: e quando l’Inghilterra, dopo la pace di Parigi, rifiutò il suo appoggio a quell’impresa, ei la lasciò cadere, e abbandonò la propria candidatura, nella speranza di poterla riprendere in tempi migliori.

Ferdinando II, come vide addensarsi la bufera sul suo capo, cercò sovvertire la pubblica opinione, corrompendo la redazione della Revue des deux Mondes, che pubblicò un panegirico sguaiato di quel monarca. A tale sfida gli esuli non poterono più contenersi, e con la penna di Mariano d’Ayala, che pure lo sottoscrisse, pubblicarono un opuscolo, in cui la vita, i costumi e l’ingegno di Ferdinando II erano sottoposti a un sindacato onesto e imparziale. Alle ciancie vuote e ai lirismi retorici dei panegiristi, il D’Ayala contrappose i fatti, e coi fatti i processi e le vittime, corredando pure il suo racconto di una statistica politica dei condannati dal 1794 al 1856 in ragione d’ogni provincia e de’ suoi abitanti. Quelle cifre doveano dimostrare con che animo paterno avessero gli ultimi tre Borboni retto lo Stato. Per neutralizzare l’impressione cagionata da questa pubblicazione, Ferdinando II fe’ pubblicare nuove apologie proprie. Fra queste merita di essere particolarmente ricordata quella di Francesco Sponzilli, ufficiale del genio, che nel 1860 entrò nell’esercito italiano col grado di generale. Quello Sponzilli osò chiamare i condannati politici, e sopratutti Carlo Poerio, “uomini volgari, miserabili e stolidi”; mentre non isgomentossi di chiamare Ferdinando II “più padre che re del suo popolo, intelligente, istruito, sagace, operoso, politico valoroso, umano e religioso; una virtù che splende di luce propria!” Questo saggio par che basti, e dopo di esso, non farà più meraviglia il sentire da lui chiamarsi il D’Ayala “abbietto, vile, menzognero, perfido, svergognato, lurido”; e il libro di lui “un insieme di sozzure, vituperi, assurde e villane accuse!”

Le Potenze occidentali, sebbene disapprovassero il modo di governo tenuto da Ferdinando II, eransi però astenute dal fargliene rimostranze per rispetto alla indipendenza del suo Stato. Ma allorquando, nel Congresso di Parigi, fu sollevata per opera del conte di Cavour la quistione italiana, le querele contro il sistema di governo del re delle Due Sicilie scoppiarono acerbe. Allora i Gabinetti di Parigi e Londra indirizzarono al Governo di Napoli consigli di mitezza e di riforme, esprimendo il loro convincimento, “che la condizione attuale a Napoli come in Sicilia, costituisse un serio pericolo per la quiete d’Italia”. Ma perchè queste rimostranze conseguir potessero qualche efficacia doveasi accompagnarle colla minaccia di un intervento militare quando non fossero accolte: Francia e Inghilterra limitaronsi invece a richiamare i loro legati da Napoli, come le videro respinte (ottobre 1856); onde il Borbone rimase fermo nel suo sistema, nel quale Austria e Russia lo incoraggiavano a perseverare. D’altra parte, gli eventi interni cospiravano pur essi a mantenere il tiranno nella via del rigore e a spingervelo sempre più. Mentre in Sicilia un nobile giovane di Corleone, Francesco Bentivegna, già deputato al Parlamento siciliano del 1848, tentava, spinto dalle mostre delle Potenze occidentali, con trecento giovani animosi di sollevare l’isola, ed espiava colla fucilazione il generoso tentativo (18 dicembre 1856); a Napoli un altro giovane di tempra antica, tentava uccidere il tiranno. Chiamavasi Agesilao Milano, nativo di San Benedetto nel Cosentino. Da lungo tempo avea egli formato il suo disegno: 18 dicembre, gli fu porta l’occasione di tentarne la effettuazione. Avea il sovrano ordinato, che in quel dì sacro all’immacolata concezione di Maria Vergine, avesse luogo una grande rassegna militare nel Campo di Marte preceduta da messa solenne. Il giovane Milano era da sei mesi entrato nella milizia quale volontario, ed era stato ascritto al terzo battaglione dei Cacciatori. Nel passare davanti al re, che assisteva a cavallo alla rassegna, uscì improvvisamente dall’ordinanza, e col fucile armato di baionetta, cercò il petto del tiranno, ma non riuscì che a recargli lieve scalfittura. Dopo crudeli torture, fu il misero giovane condannato a perire di laccio col cartello d’infamia (12 dicembre 1856). Sebbene apparisse manifesto ch’egli avea concepito ed eseguito il disegno tutto da sé, il Governo pigliò argomento dall’attentato regio per fare nuovi e copiosi incarceramenti. Da quel giorno però il tiranno non si sentì più sicuro. Altri fatti concorsero ad accrescere il suo sgomento: il 16 dicembre, il terremoto toglie la vita nel suo Regno a 10,500 persone: nel giorno seguente, scoppia, sul mezzogiorno, la polveriera del Molo uccidendo diciassette persone e moltissime ferendone: la notte del 4 gennaio 1857, s’incendia e si affonda la fregata Carlo III, nell’atto di levare l'ancora; quella nave recava gran copia di munizioni da guerra per i presidii e le cittadelle della Sicilia: qui pure si ebbe gran numero di vittime. Furono accidentali o dolosi questi ultimi disastri? Le inquisizioni non seppero scoprire nulla; ma il re non si sentì più sicuro in Napoli, e andò a chiudersi nella reggia di Caserta, custodito dalle soldatesche più fidate. Un biografo imparziale di Ferdinando II, a proposito di questo rifugio di lui in Caserta, saviamente osserva, che ciò che quel monarca avea per mezzo della reazione ricuperato in potenza, lo perdette in sicurtà. (4) Se, infatti, la reazione è sempre un’arma pericolosa per chi la usa, tanto più lo dovea essere dopo tanti risvegli e tante attrattive avute dallo spirito liberale nel 1847 e 48: onde ora erasi fatto spirito cospiratore, che agitavasi nell’ombra, per abbattere lo spirito di compressione che imperava assoluto nelle sfere del Governo, senza poter mai dare la pace al paese. Era stato appena represso il moto siciliano del Bentivegna, quando un altro tentativo insurrezionale compivasi di qua dal Faro. Quest’ultimo però non era un fatto isolato. I congiurati che Carlo Pisacane conduceva sul Cagliari obbedivano alla stessa voce che chiamava allora a rivolta i Genovesi e i Livornesi. (5) Era il Pisacane esule napoletano e uno dei prodi difensori di Roma, dove avea tenuto il grado di quartiermastro della Repubblica. Sostando a Genova dopo lungo errare, ivi venne a cognizione del moto disegnato dal Mazzini, e si profferse di estenderlo a mezzodì della penisola.

Il disegno della spedizione era stato concertato col Mazzini così: parte dei congiurati doveva imbarcarsi con Pisacane sul Cagliari io giugno: una barca a vela, con altri compagni, movendo due giorni prima dal porto genovese, dovea attenderli a Portofino, recando loro 250 fucili e una provvista di munizioni. “Un migliaio d’uomini, scrive Aurelio Saffi, presti ad insorgere e a partire dietr’essi, mille fucili tra buoni e cattivi, e poco più di 50,000 lire, destinate ai primi bisogni della spedizione, erano i mezzi di cui Mazzini e i comitati genovesi disponevano”. (5) La barca a vela, partita il 9 giugno, fu sbattuta la notte dalla burrasca, e per poter rientrare in porto, avea dovuto gettare in mare armi e munizioni. Era un tristo preludio. I congiurati però non isgomentaronsi per questo sinistro. 11 Pisacane temendo che il forzato indugio non portasse lo scoramento fra i congiurati di Napoli, recossi clandestinamente in questa città, e ne tornò esultante d’entusiasmo, convinto che colà tutto fosse pronto. Il piroscafo mercantile, detto il Cagliari, della Società Rubattino, che faceva il viaggio da Genova a Tunisi, dovea ripartire il 20 giugno. Mentre il legno disponevasi a salpare, il Pisacane v’entrò con venticinque de’ suoi, fra’ quali Giovanni Nicotera da Nicastro, qualificandosi tutti emigranti per Tunisi. Dopo due ore di cammino, il Pisacane si coprì il capo di un berretto rosso, ed a quel segnale, i suoi trassero fuori l’armi nascoste e s’impadronirono del piroscafo. Ma la barca a vela che era andata innanzi, recando armi, marinai liguri e altri congiurati, fra’ quali Rosalino Pilo, non fu trovata al luogo convenuto: il Pisacane non volle pero abbandonare l’impresa; e la sera del 27 giugno, il Cagliari comparve nelle acque di Ponza, avendo in poppa bandiera sarda e piccola rossa a prua. Giacevano in quell’isola 323 prigionieri, la maggior parte politici: furono liberati e imbarcati tutti. Di là la nave fu diretta verso la punta del golfo di Pollastro: i congiurati scesero a terra sulla spiaggia di Sapri, gridando “Viva l’Italia, Viva la repubblica!”. Ma quel grido, in luogo d’incuorare, sgomentò i paesani, più presaghi delle vendette regie che fidenti nel successo della congiura. Né a mutare loro fede valse una prima vittoria riportata dai congiurati sopra alcuni manipoli di gendarmi e di guardie doganali accorsi a contendere loro il passo. Rimasto adunque il Pisacane colla sua prima schiera, si addentrò nel paese, prendendo la via di Sala, nella fiducia di trovare maggiore accoglienza fra le genti montane, e massime fra quelle del Cilento, che non erano nuove ai certami della libertà. Ma prima di arrivare a Sala, i congiurati trovaronsi di fronte grosse schiere di soldati regi, mandati la più parte da Salerno; e nell’ineguale conflitto, toccò ai primi la peggio. Un nucleo di cinquanta animosi si strinse attorno al Pisacane, traendo alla volta del Cilento su pei colli di Buonabitacolo. La mattina del 2 luglio, arrivarono a Sanza. Erano colà precorse le novelle della loro disfatta: onde quella plebe, spinta non meno dall’avidità di sperati premi, che dalla paura delle milizie regie incalzanti i fuggitivi, fu addosso a costoro colla furia di feroci belve. Pochi uscirono incolumi da quella caccia furibonda. Ventisette perirono nella pugna, tra essi il Pisacane, finito a colpi di ronca da quegli assassini. Gli altri, de’ quali alcuni feriti, caddero in potere de’ regi. Pochissimi riuscirono a ripararsi sul Cagliari, ma fu vano rifugio: chè, appena ebbe la nave lasciato i lidi napoletani, s'imbatté in due fregate borboniche, che la catturarono e la ricondussero a Napoli. (7)

La sorte dei prigionieri di Sanza fu orribile. Dopo una inquisizione tormentosissima di sei mesi, e’ furono condotti davanti alla Gran Corte Speciale di Salerno (29 gennaio 1858). E come l’inquisizione era stata lunga e laboriosa, il giudizio fu pur esso estremamente lungo, massime per le frequenti interruzioni. E più che lungo, fu malvagio per le ribalderie dei magistrati e per le menzogne inserte nei costituti. Finalmente, nel luglio fu data la sentenza: era di morte per tre, fra’ quali il Nicotera; di prigionia per gli altri. Il re, dietro i buoni uffici dell’Inghilterra, graziò della vita i tre, commutando la pena nell’ergastolo. Di questo processo si levò in quel tempo gran rumore per la pubblicazione di uno scritto del Nicotera, fatta dai diarii inglesi e piemontesi, in cui le ribalderie degl’inquisitori e dei processanti, e le scelleraggini commesse dai regi sui vinti erano denunziate. Però se il tentativo del Pisacane desta simpatia per lo scopo dell’impresa, e se degna di sommo compianto è la misera fine dell’animoso duce, non puossi abbastanza deplorare che sì nobili vite di patriotti siansi con tanta leggerezza sacrificate ad un’impresa, la quale, e per i mezzi onde fu condotta, e per il momento scelto, non poteva avere che un esito infelice. Infatti, era quello il tempo in cui re Ferdinando, pieno di sospetto e di paura, era andato a chiudersi nella reggia di Caserta, e il suo Governo stava in guardia per non essere colto alla sprovvista: ciò spiega il sollecito accorrere delle soldatesche regie che misero in isbaraglio i congiurati, prima ch’essi avessero potuto raggiungere la terra ospitale del Cilento. L’esito infelice della congiura di Sapri non valse però a restituire a Ferdinando II la fiducia nelle sue forze e nel suo avvenire. Gli ultimi tempi gli furono funestati da fisiche infermità. Andato a Bari ad incontrare la novella nuora Maria Sofia Amalia di Baviera, infermò (febbraio 1809). Ricondotto a Caserta, crebbero gli ascessi cancrenosi ond’era da tempo travagliato il suo corpo, e dopo una lunga e tormentosa agonia, rese lo spirito, il 22 maggio 1859. Gli ultimi suoi giorni, oltre che pei patimenti del corpo, furongli rattristati dalle novelle dell’Alta Italia. È narrato che in uno di quei giorni ferali, gli uscissero le parole: “Hanno vinto la causa!” Le quali, se non furono veramente dette da lui, esprimevano però appieno il suo sentimento: e il pensiero che i tempi volgevano a mutarsi, e si facevano pel reame perigliosi, lo indusse pure a dare consigli di mitezza all’erede del trono. Era troppo tardi! La misura delle sofferenze dei popoli era colma, come era distrutta affatto in loro la fede nelle borboniche promesse.

|

NOTE

(1) Il Leopardi tessé nelle sue Narrazioni Storiche, come il Settembrini nelle sue Ricordanze, il racconto di queste iniquità mostruose di Ferdinando II e del suo Governo.

(2) Questa setta emanava da un’associazione popolare fondata in Napoli da due giovani deputati, collo scopo di promuovere l'unione italiana. Dopo il 15 maggio, l’associazione, proibita dal Governo, diventò una setta, che si chiamo degli UNITARI.

(3)Il Settembrini descrisse nelle sue Ricordanze quei tre giorni. È un racconto che commuove alle lagrime, e strappa dall’animo esulcerato il grido di anatema contro que’ tempi c quegli uomini, nelle cui mani stavano i destini della misera patria.

(4) Carlo de Mazade, Le roi Ferdinand II et le Royaume des Deux-Siciles, 1809.

(5) Bastano Livorno e il fatto generoso di Pisacane tentato con braccia in parte di Genovesi, sericea il Mazzini nella sua difesa del moto di Genova, per indicare a quale concetto si coordinasse il moto locale; come fosse anello d’altre imprese, non proposito isolato, impresa per sé.. Scritti editi e inediti, IX, 265.

(6) Mazzini, op. cit. (Cenni biografici e storici a proemio del testo, Vol. VIII, pag. CXXXVI).

(7) Su questa cattura nacque forte questione fra i due governi di Torino e Napoli, la quale non fu risoluta che da lì ad un anno. E mere 1 buoni uffici dell’Inghilterra, che era interessata nella questione, perchè due macchinisti del Cagliari erano inglesi, fa risoluta in modo favorevole al governo sardo.

Pisacane e la spedizione di Sapri (1857) - Elenco dei testi pubblicati sul nostro sito

|

Nicola Zitara mi chiese diverse volte di cercare un testo di Samir Amin in cui is parlava di lui - lho sempre cercato ma non non sono mai riuscito a trovarlo in rete. Poi un giorno, per caso, mi imbattei in questo documento della https://www.persee.fr/ e mi resi conto che era sicuramente quello che mi era stato chiesto. Peccato, Nicola ne sarebbe stato molto felice. Lo passai ad alcuni amici, ora metto il link permanente sulle pagine del sito eleaml.org - Buona lettura! Le développement inégal et la question nationale (Samir Amin) |

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. |

Ai sensi della legge n.62

del 7 marzo 2001 il presente sito non costituisce testata

giornalistica.

Eleaml viene aggiornato secondo la disponibilità del materiale e del

Webm@ster.