|

Carlo Pisacane, il «romito» di Albaro (Zenone di Elea - Giugno 2024) |

| PISACANE E LA SPEDIZIONE DI SAPRI (1857) - ELENCO DEI TESTI PUBBLICATI SUL NOSTRO SITO |

DELLA VITA DI GIUSEPPE MAZZINIPER JESSIE W. MARIOOpera illustrata con ritratti e composizioni d'insigni artisti MILANO EDOARDO SONZOGNO, Editore Via Pasquirolo 14 1886 |

| (se vuoi, scarica il testo in formato ODT o PDF) |

CAPITOLO DECIMONONO

1849

Stato d'Italia nel 1849 — Mazzini a Firenze lavora per l'Unità — A Roma organizza la guerra d'indipendenza — Lettera inedita a La Marmora — Postilla di questi — Dopo la catastrofe di Novara — Roma organizza la difesa contro l'Austria — I francesi scendono a Civitavecchia — La difesa di Roma — La caduta — Opinione di Lesseps su Mazzini — Unico dissenso tra Mazzini e l'Assemblea.

«La difesa di Roma per il valore e la magnanimità di cui fece prova il latin sangue gentile pare un grande episodio dei poemi di Virgilio e del Tasso.

«G. Carducci.»

«Ne pleurez pas ceux qui sont morts; ne plaignez pas ceux qui vont encore mourir. Ils pavent leur dette. Ils valent mieux que ceux qui les égorgent. Ah, ce n’est pas sur les martyrs qu’ il faudrait pleurer: c’est sur les bourreaux.

«Giorgio Sand a Mazzini, 1849.»

Al cominciamento del 1849 Roma era ancora senza governo.

Il papa, intimorito dalle voci di scisma in Germania, indispettito perché il governo piemontese ricusava mandare i suoi ambasciatori a Roma pei' firmare i patti della lega, sordo alle mitissime rimostranze del proprio ministero, preferendo i consigli dell’ambasciatore di Russia e dell’Austria, aveva nella famosa allocuzione del 29 aprile, benedetto i croati che appiccarono i volontari suoi lasciando su i cadaveri le parole: Così si trattano i soldati di Pio IX. In Roma si tumultuò. Invano il papa mandò fuori un nuovo proclama: la sua parola non aveva più efficacia: ognuno disse «Chi non è per l’Italia è contro di noi». Il ministero Antonelli-Minghetti si dimette, succede quello di Mamiani. Dopo la defezione del re di Napoli, sempre più il papa si gettò in braccia alla reazione: cosi al secondo anniversario della sua elezione non ebbe che ministri e preti a gratularlo. Dopo l’armistizio di Salasco ecco il Lichtenstein in Ferrara, ecco in Bologna Alpi e Welden con una masnada non di soldati ma di briganti e di belve, quest’ultimo dichiarando che l’Austria era d’accordo col papa. Il popolo di Bologna eroicamente resisteva, ma alle truppe pontificie strette dalle capitolazioni di Vicenza e di Treviso il combattere fu proibito. Gloriosa rimarrà nella storia d’Italia la difesa della Montagnola fatta dai popolani, dai cittadini e dalla guardia civica: ma il papa non volle la guerra, anzi licenziò Campello ministro delle armi che l'aveva bandita; e in ultimo ricorre a Pellegrino Rossi, nominandolo ministro dell’interno e delle finanze. Egli era in uggia al partito piemontese, essendosi pronunciato avverso ai disegni di Carlo Alberto, col quale però tentò un ultimo progetto di lega; ma sopra tutto era segno all'odio de' gesuiti, i quali con ragione vedevano in lui l’unico possibile salvatore del trono costituzionale del pontefice. Il giorno 15 novembre il Rossi fu assassinato nell’atto di salire la scala del parlamento. I gesuiti tentarono di gettare l’onta del delitto sui repubblicani: i moderati che lo esaltarono dopo morto, trovarono il tornaconto a divulgare le stesse calunnie: anzi i loro scritti dopo il 1849 fanno derivare la repubblica di Roma direttamente da quel delitto, mentre nulla ci ebbe che fare, e nessunissima prova o indizio ci è che un repubblicano o liberale avesse parte nel complotto (1). Una aurora boreale che infuocò il cielo di Roma accrebbe i terrori superstiziosi del papa: il quale, ricevuta da ignote mani la teca d'argento in cui Pio VII tratto prigioniero da Napoleone custodiva l’ostia consacrata, tenendo questo quale ordine di Dio, fuggì travestito colla contessa Spaur a gettarsi in braccio del re di Napoli; fino all'ultimo ingannando il ministro di Francia, duca d'Arcourt, al quale aveva data parola di rifugiarsi in Francia; Cavaignac aveva mandato a Civitavecchia navi con 3000 soldati per riceverlo. Giunto a Gaeta si rivolse ai potentati stranieri: la Spagna voleva un congresso per garantire la libertà al pontefice; il re offrì Napoli per sede, ma voleva partecipassero la Russia, la Prussia e l’Inghilterra; la Prussia acconsentì; la Russia disse, bastare diecimila napoletani e diecimila austriaci; Carlo Alberto si oppose recisamente a un congresso ove sarebbe rappresentata l’Austria, protestando contro ogni nuovo intervento straniero, e offrì Nizza per asilo; ma del Piemonte il papa non volle saperne. L’Antonelli lo dominava come Pellegrino Rossi non era mai riuscito a fare. A Gioberti, finché Mamiani rimase al potere, un lembo di speranza avanzò che il papa avrebbe accettato la mediazione del solo Piemonte: ma ben presto Mamiani dové avvertirlo che «la idea della Costituente Romana a suffragio universale ha invaso in quindici giorni come la febbre tutti i circoli dello Stato. Non è possibile un «governo oggi in Roma, se non promette anzi non effettua, al più presto che potrà, la detta «costituzione». Gioberti voleva a tutta forza occupare Ancona, Carlo Alberto negò l’assenso: allora Gioberti tentò di indurre il papa a permetterla, il papa rifiutò asciutto. Intanto durava la commissione provvisoria; ma i suoi membri costituzionali ebbero in risposta dal pontefice non potere egli in contemplazione della causa italiana recare pregiudizio agli interessi veri di Santa Chiesa, e il 23 gennajo 1849 disse ad Enrico Martini, tornato nuovamente a mestare, che, «per quanto l'Italia gli stesse a cuore, egli doveva invocare e usare le armi di tutti i cattolici e non le italiane a difesa del territorio della Chiesa». Il 7 febbrajo un concistoro di cardinali deliberò di chiedere immediatamente all’Austria, alla Francia, alla Spagna e a Napoli soccorso a liberare i domimi pontifìcii da un’onda di scellerati che vi esercitava il più atroce dispotismo.

Così le speranze di un risorgimento italiano col papa erano svanite per sempre, dimostrata impossibile la trasformazione civile del papato, impossibile l’indipendenza italiana col potere temporale non duraturo senza l’appoggio di bajonette straniere.

Seguitavano i casi atroci dei siciliani vilmente abbandonati dall’Inghilterra e dalla Francia, traditi dal Piemonte (2), il quale, avvertendo il Borbone che il duca di Genova non accettava la corona dell'isola, non fece questa dichiarazione ai siciliani per paura che proclamassero la repubblica. Messina stretta dalle armi napoletane protestava: «anche venuta meno l’accettazione del duca di Genova, rimane per sempre impossibile qualunque accordo della Sicilia coi Borboni». Caduta Messina, la Sicilia giurava guerra disperata, perché «se prima della caduta di Messina venire ai patti coi Borboni era errore e vergogna, dopo sarebbe tradimento e «infamia». Malgrado questa condotta del Piemonte furono interrotte le pratiche per una lega tra i governi di Torino e Firenze, e più tardi tra le corti di Napoli e Torino.

Venezia difendevasi repubblicanamente, colonna delle speranze popolari, centro dell’ammirazione mondiale (e, sia detto a sua lode, neppure per riavere il parco d'artiglieria lasciato a Monza volle Carlo Alberto che si ritirassero le sue navi dall’Adriatico): il parlamento subalpino votava 600,000 lire mensili, e ajuti privati affluivano all’appello di Mameli «per la gran mendica.» Nell’ottobre 1848 erano state riprese le pratiche della lega tra Torino e Toscana, ministro Gino Capponi. Il 22, Montanelli divenne ministro, e l’onore suo fu avere pel primo riconosciuto il governo della Sicilia. La sua idea era una costituente eletta a suffragio universale, che avrebbe condotta la nazione ad esercitare la sovranità con un patto fondamentale. Il Consiglio generale votò la nomina di trentasei deputati alla costituente da raccoglierai in Roma. Il Gran Duca acconsenti, poi scrisse al papa; il papa minacciò scomunica, e il Gran Duca fuggi a Porto Stefano., Qui nuovi intrighi tra il Gioberti e il Gran Duca, per una restaurazione da operarsi con le armi piemontesi; ma intanto il papa raggiunse l’intento suo di trarre il Gran Duca a Napoli, e Gioberti cadde con l’ignominia dell’avere voluto contaminare le armi piemontesi, colla guerra civile. Null’altro rimaneva ai toscani che fare un Governo provvisorio; e cosi fecero coll’approvazione di Gino Capponi.

Questo lo stato delle cose quando Mazzini giunse da Marsiglia a Firenze. Sbarcato a Livorno l’8 febbrajo, fu pregato dal governatore Pigli di annunciare la fuga del Gran Duca al popolo raccolto a festeggiarlo. Alcuni temevano violenze contro i noti fautori del fuggiasco principe, ma la buona nuova fu accolta lietamente dal popolo, che gareggiò a provare potersi vivere comodi e amorevoli senza principe. «Mai — scrive Mazzini — vidi città più lieta ed ordinata. «A taluni che parlavano di atterrare una statua del Duca bastò suggerire che la velassero. «Livorno è città repubblicana e onorerà tra le prime l’Italia futura».

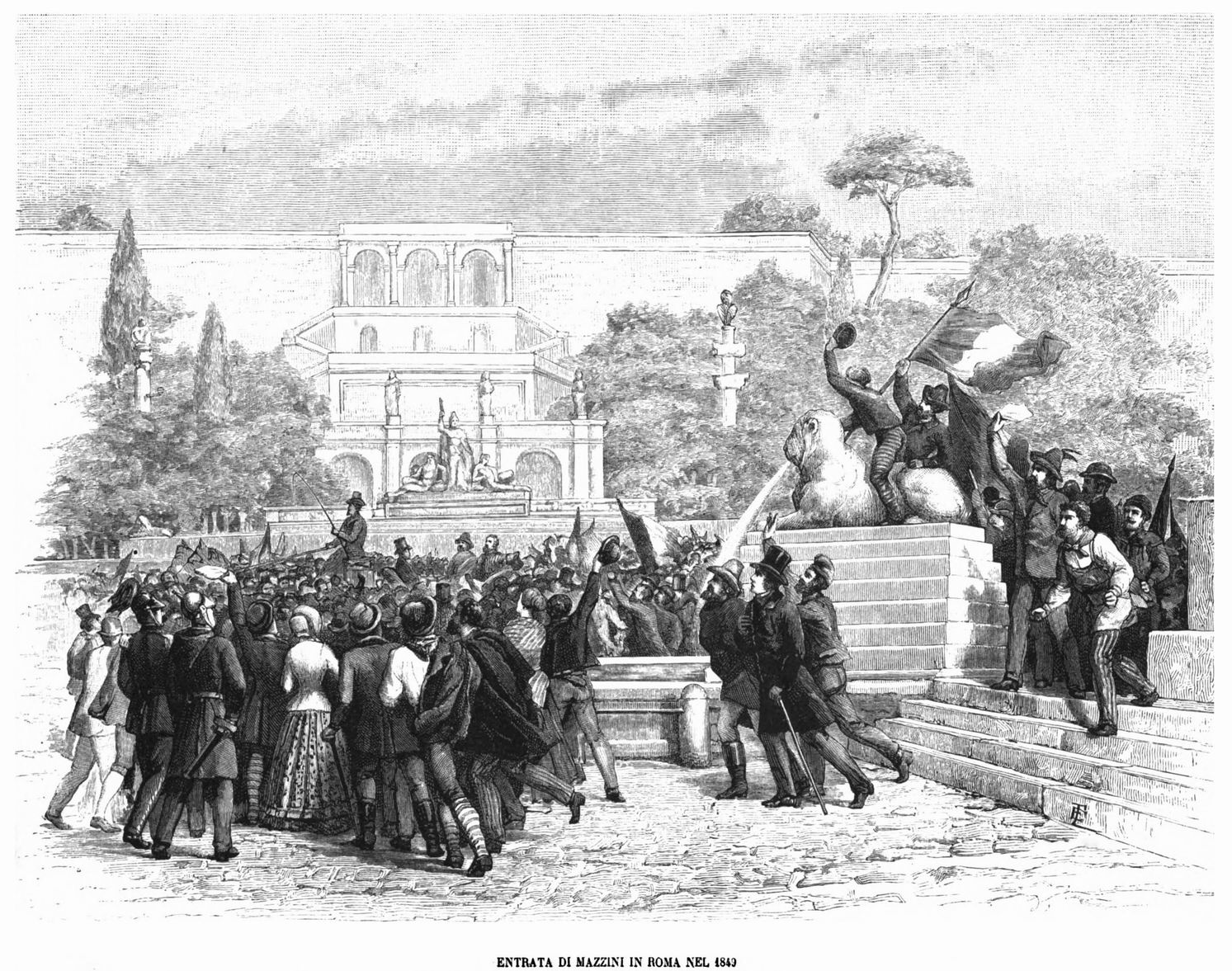

Il 9 febbrajo la repubblica era proclamata in Roma (3). Goffredo Mameli dava a Mazzini il sublime annunzio: «Roma. Repubblica. Venite!» Questa l’iniziativa che egli cercava. A Firenze presenziò l’adunanza pubblica del Circolo popolare; e, votata il 18 febbrajo l’adozione della forma repubblicana, l’unione a Roma e il comitato di difesa composto di Guerrazzi, Montanelli e Zannetti, si adoprò perché la Toscana congiungesse le sorti sue a quelle di Roma. Agli amici di Elba e di Livorno che gli avevano conferito il mandato di rappresentante scriveva ringraziando:

«11 programma nostro è stato eseguito degnamente a Roma, tocca a noi secondare. Bisogna che la «Toscana s’unifichi con Roma e presto.»

E il 17 marzo ancora scriveva pur da Firenze:

«Fanno il loro mestiere; e sono furenti, idrofobi per ciò che facciamo nel centro. E più lo saranno se,» come spero, riesco a far pronunciare qui l’unificazione con Roma nella settimana ventura, forse domani.

«Del resto siam minacciati, non solamente d’intervento austriaco, ma piemontese; rotti tutti i rapporti, minacce reali. Dentro lavorano per la reazione in un modo strano, e nelle campagne con qualche successo. Non s’era fatto nulla per l’armamento; ma ora si comincia. Il governo è debolissimo. Il peggio è al solito la finanza: non vi è denaro. Vedremo. Il fatto è che ora siamo in ballo noi repubblicani e che bisogna sostenerlo. Bisogna che la stampa muova guerra ai Giobertisti, avances invece al Piemonte, a Genova e all’esercito. Ogni repubblicano faccia qualche cosa per la causa; se no, colla coalizione di Napoli, Austria ecc., ecc., siamo iti; e ne abbiamo allora per venti anni almeno. Sai che la Costituente Romana mi ha fatto a voti unanimi cittadino? oggi ho ricevuto la lettera del Presidente dell'Assemblea che m’invita a Roma. Andrò; ma, se posso, voglio portare a Roma il decreto d’unificazione repubblicana della Toscana. Il Duca è qui ancora a Santo Stefano: i diplomatici presso a lui: una Gaeta nel territorio «toscano. Se riesco all’unificazione, l’impulso partirà da Roma. L’organizzazione è pochissima. Se siamo, come ho ragione di prevedere, invasi, Dio ce la mandi buona! 11 governo è buono, ma incerto della sua via.»

Insiste perché Livorno mandi 31 casse di armi «perché il governo è senza armi e senza denaro.»

«Ma tutte queste misure sono avversate dai ministri Romanelli, Marmocchi e C. che negano l’opportunità, e s’avrà tra non molto, se non lasciano fare, l’opportunità del Gran Duca.»

E, deferita all’assemblea la decisione intorno all’unione con Roma, scriveva:

«Fate quanto e dovunque potete perché allora non venga fuori la repubblichetta toscana: se dobbiamo rinunziare alla potenza dell’unità, meglio è che ci mettiamo addirittura sotto gli Austriaci.»

E prima di partire insisteva col governo

«… di curare la difesa, ordinare, pel caso d’assalto, per ogni città e comune murato, sotto la scorta d'un ingegnere, un sistema di barricate a punta, tanto che ogni colonna mobile potesse fare, occorrendo, della città o comune una base d’operazione. Questa è cosa essenziale — egli ripeteva agli amici ovunque —. La difesa ordinata della città in una guerra nazionale e il cui fato dipende non tanto dal vincere quanto dall'indugiare il nemico mi pare una cosa vitale. Dalla durata della resistenza nel centro d’Italia dipenderà la guerra della Lombardia....»

Perduta la speranza che «questa benedetta unificazione» fosse fatta subito, parti per Roma ove era stato eletto deputato. E, come prima di arrivare tutte le sue lettere parlavano di armi, di ordinamento, di difesa (4), cosi le prime parole sue all’Assemblea furono «bisogna lavorare come se avessimo il nemico alle porte e a un tempo come se si lavorasse per l’eternità.»

Come anche prima del suo arrivo lo spirito di Mazzini avesse compenetrato l'Assemblea Costituente, si vede nei primissimi indirizzi e decreti. Il 10 febbrajo era votato il seguente indirizzo al popolo toscano:

«Noi, sul punto di pronunciare la gran parola di libertà, guardavamo d’intorno per saper da qual parte udremmo prima una risposta generosa, e tenevamo fede che da cotesta terra non poteva venirci che un grido di affetto e di concordia. Piacque a Dio che nello stesso momento aveste a compiere Voi pure una grand'opera, volgendo a Roma un pensiero di aspettazione. Le due rivoluzioni hanno manifestato che i Popoli Italiani sono fratelli nei voti e nei destini. L’antica calunnia è vendicata. L’Italia nutre i suoi figli di uno stesso pensiero. — Toscani! 11 vostro governo è il nostro, Voi l’avete detto: si uniscano e stringano tanto, che agli occhi d’Italia e del mondo ne compongano un solo. Ebbene! la formola della fratellanza noi l’abbiamo proferita la notte degli otto febbrajo: non è ignota alla vostra istoria, come non era al Campidoglio. Procediamo insieme, e la Costituente Italiana sarà suggello al patto della Nazione.»

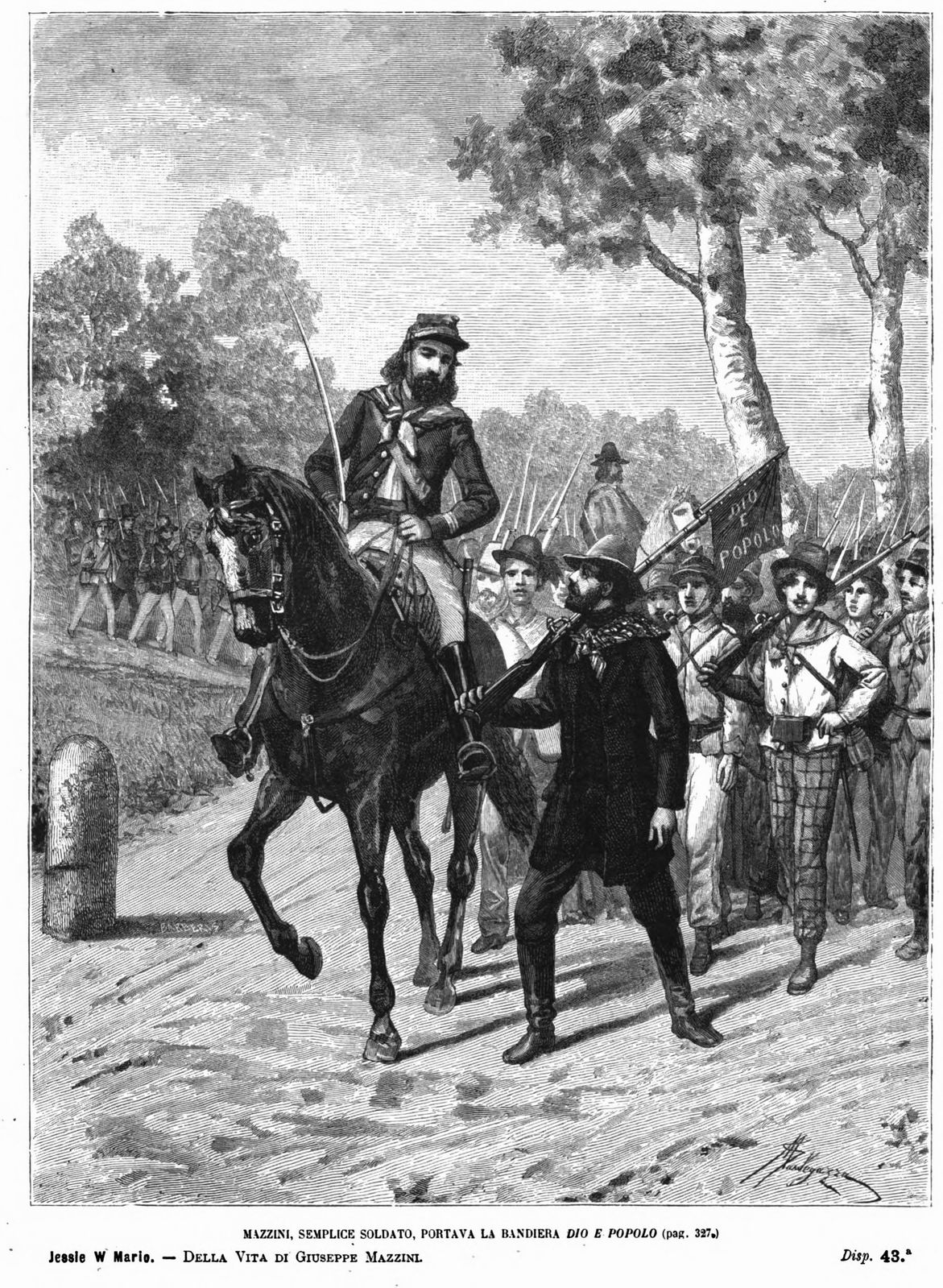

Il Comitato Esecutivo di tre italiani responsabili ed amovibili a volontà dell’Assemblea, eletto quello stesso giorno in Armellini, Saliceti, Montecchi, decretava che Le leggi saranno emanate e la giustizia sarà fatta IN NOME DI DIO E DEL POPOLO, che la bandiera della Repubblica Romana sarà l’italiana tricolore col? aquila romana sull’asta.

Eran nominati ministri: Carlo Emanuele Muzzarelli, della pubblica istruzione e presidente del consiglio; Aurelio Saffi, dell’interno; Giovita Lazzarini, di grazia e giustizia; Carlo Rusconi, degli affari esteri; Ignazio Guiccioli, delle finanze; Pietro Sterbini, dei lavori pubblici e commercio; Pompeo di Campello, di guerra e marina; tenente colonnello Luigi Mezzacapo e maggiore Alessandro Calandrella sostituiti al ministero della guerra e marina; Federico Galeotti, primo presidente del tribunale d’appello. E tutti, seguirono una stessa politica informata in tutto e per tutto al pensiero nazionale.

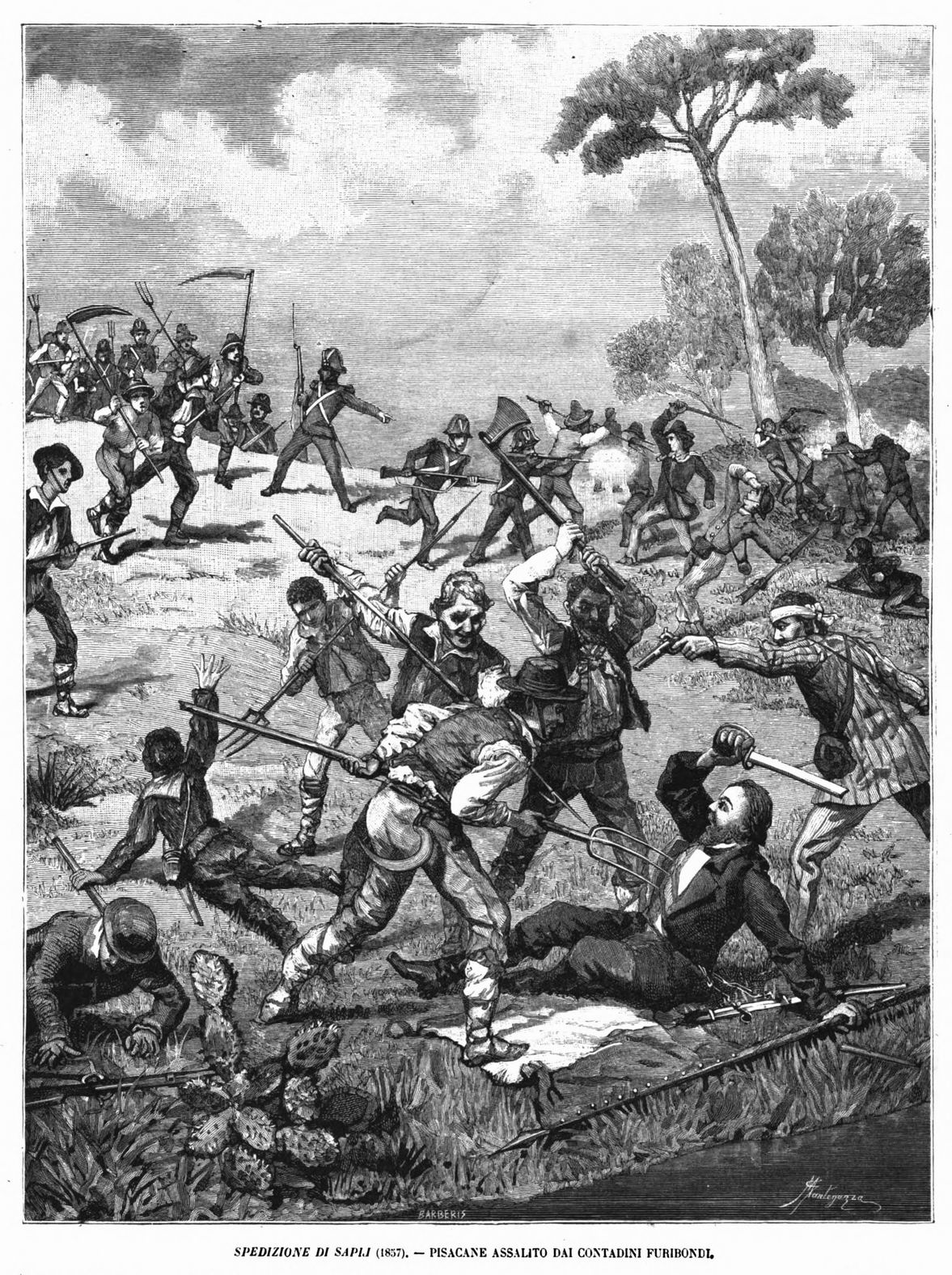

Il 16 marzo Mazzini propose e ottenne dall’Assemblea la nomina d’una commissione di guerra composta di cinque individui, che dovesse studiare i modi migliori d’ordinamento per l’esercito e provvedere alle necessità di difesa e d’offesa. Carlo Pisacane ne fu l’anima e l’amicizia nata allora fra loro dalla stima e dal comune lavoro crebbe poi sempre in forza e costanza, e in Mazzini durò oltre la tomba che quel martire eroe trovò sulla barbara terra di Sapri. Al sistema inefficace dei distaccamenti sparsi su tutti i punti della lunga frontiera meridionale sostituirono, pensando alla difesa, il concentramento delle forze su’ due punti di Bologna e Terni; e a questo concentramento anteriore fu dovuto in parte la possibilità della prolungata difesa di Roma. La cifra dell'esercito fu fissata a 45,000, da raggiungersi colla coscrizione nello Stato e cogli elementi che affluivano dall’altre parti d’Italia. E al Piemonte che stava per rompere nuovamente la guerra all'Austria la Repubblica decretava spontanea senza patti l’invio di 10,000 uomini, con alla testa il tenente colonnello Mezzacapo. Spontanea ripetiamo; perché il decreto fu firmato prima che Lorenzo Valerio giungesse con missione semiufficiale per intendersi e il 21 marzo fu decisa la partenza dei soldati di Roma per la frontiera: decisione tanto più nobile quanto il governo piemontese aveva rifiutato di riconoscere i governi della Toscana e di Roma; anzi, aveva sospeso le pratiche per la confederazione, chiuse le cancellerie in Roma lasciando soltanto un console per gli affari di commercio, congedato i deputati che il popolo mandava a Torino; e Gioberti in uno dei suoi più ignobili discorsi aveva qualificato i partigiani dell’unità assoluta e della repubblica per «un piccolo stuolo di audaci, di malvagi, di sconsigliati (5)».

Lo stesso giorno furono, nelle provincie, mobilizzati dodici battaglioni di Guardia Nazionale in vista della guerra dell'indipendenza italiana e le guardie di finanza furono formate in battaglione, sostituiti al servizio i molti impiegati dell'abolito macinato; fu mobilizzato il battaglione universitario e messo a disposizione del ministro della guerra per il pronto e completo armamento; cosi il corpo dei carabinieri, considerato «fra i più distinti della Repubblica Romana», e il servizio di pubblica sicurezza fu affidato alla Guardia Nazionale. Tutto ciò non ostante che Haynau avesse già invaso Ferrara e rapitone duecentomila scudi e sei cittadini in ostaggio, nonostante che le truppe napoletane ingrossassero ai confini; anzi un corpo di cento splendidi ricordi questi del come Mazzini romanamente e i romani mazzinianamente, sprezzando i pericoli che da ogni parte minacciarono le provincie e la città, pensarono soltanto alla gran madre Italia, e a secondare chiunque movesse la guerra italiana.

Non nostro è per fortuna l’ingrato ufficio di sviscerare i secreti di Mortara, ove 7000 austriaci fugarono 22,000 piemontesi, e di Novara ove 25,000 austriaci disfecero 130,000 piemontesi, né d'indagare perché, perduta il 23 la battaglia, stipulato l’armistizio il 24, il 25 Krzanowsk «più russo che polacco» imposto generale in capo a Carlo Alberto, fosse insignito del Gran Cordone dell’ordine Mauriziano! Ricordiamo con orgoglio la risposta al discorso della Corona votata da quattro quinti della nuova assemblea piemontese il giorno 11 marzo «Rincorati dall’energico voto della nazione la quale non può durare più oltre nella fatale incertezza, i deputati del popolo si confortano, o Sire, a rompere gl’indugi e a bandire la guerra. Si, guerra, e pronta. Noi confidiamo nelle nostre armi sole e nel nostro diritto abbiamo fiducia.» E con mesta ammirazione seguitiamo Carlo Alberto, che, rifiutando di rinovellare l’armistizio, si spinse anelando la squilla della tromba guerriera sui campi lombardi; che trovando invaso il regno si spinse primo a Magenta con una compagnia di fucilieri, e in tutto il tempo della battaglia corse dove il pericolo era più grande; che, saputa la ritirata del duca di Savoja a Castel d’Agogna, costretto il valoroso duca di Genova a ritirarsi da Olengo, respinta la sua proposta di difendere il Piemonte in Alessandria sulle due linee del Tanaro e del Po, esclamando — Tutto è perduto, anche l’onore! — depose la corona, solo valicò le Alpi, e, aiutato dal figlio di Santa Rosa, andò a morire di crepacuore in Oporto. Biasimi chi vuole il popolo, i ministri Cadorna, Tecchio, Chiodo, di avere col re voluto la guerra contro i consigli dell'Europa: era un nobile volere, e, se audace, non presuntuosamente avventato. Coll’Ungheria vittoriosa, con 18,000 veneti pronti a fare impeto contro le diminuite schiere dell’assedio, colla Lombardia fremente, i ducati minacciosi, toscani e romani spesseggianti alla frontiera, l’esercito piemontese forte di 135,000 uomini comprese le truppe lombarde, si poteva, si doveva sbaragliare 50,000 croati (6).

Comunque sia, il fatto sta che, se Carlo Alberto fosse sceso a patti coll’Austria prima di tentare per l’ultima volta le sorti delle armi, avrebbe finito ingloriosamente una vita ingloriosa, né egli né i suoi figli avrebbero potuto reggere quei piemontesi e liguri bollenti di patrio amore, frementi per l’ignominioso armistizio imposto a Custoza. Vinto combattendo, abbandonato fin dalla morte sul campo, abdicando pur di ottenere patti meno duri pel suo popolo, morendo dignitosamente e silenzioso in esilio, Carlo Alberto salvò l’onore della casa, l’avvenire della dinastia. Fece di più: mostrò agli oppressi e agli oppressori che un re italiano può essere più grande di tutti gli altri re e nel male e nel bene e sopra tutto nel sacrificio.

|

| MAZZINI, SEMPLICE SOLDATO, PORTAVA LA BANDIERA DIO E POPOLO |

________________________________________

La notizia della disfatta di Novara non suonò a Roma se non una battaglia perduta (7): si raddoppiarono gli sforzi per accorrere in ajuto. E nominato un triumvirato di Saffi, Armellini e Mazzini, questi indirizzò ad Alfonso Lamarmora il 30 marzo la seguente lettera, tuttora inedita:

«Generale, — Noi non possiamo nell'incertezza delle notizie e dei casi attuali tenervi linguaggio positivo sulle operazioni che a vantaggio della causa comune potrebbero intraprendersi; ma crediamo debito nostro dichiararvi che la Repubblica rimane, a fronte dei rovesci patiti dall’armi dei fratelli piemontesi, ferma in operare, come può e come è debito, a pro dell’indipendenza; e che nel caso in cui siano per insorger dissidii fra poteri — l’uno dei quali intendesse continuare la guerra e l’altro cessarla — sia per isolamento delle forze che comandate, venisse il momento per voi di consultare per la salute e per l’amor della patria comune la sola vostra coscienza, voi vi ricordiate che noi siamo pronti a secondarvi e che qualunque proposta di piano d’operazione comune credeste dovere affacciare sarebbe accolta e discussa e secondata fraternamente. L’accordo più intimo fra le forze che dirigete, le forze toscane e le nostre, potrebbe non solamente proteggere il centro, ma operare un fatto importante per l’attuale teatro della guerra. Credete, Generale, alla nostra profonda stima e alla nostra decisione di contribuire in tutto che possiamo alla santa causa per la quale voi combattete. — Pel Triumvirato: GIUSEPPE MAZZINI.»

A questa lettera il Generale Lamarmora scrisse di proprio pugno la seguente postilla:

«Questa lettera mi fu rimessa la vigilia che io attaccassi Genova. La presa di quella fortezza dalle mani dei ribelli era la sola risposta che io dovevo dare all'impudente proposta di quel cospiratore.»

«ALFONSO LAMARMORA. (8)»

Di fatto, il generale, che, mentre le armi austriache rumoreggiavano sul Ticino, marciava sulla Macra verso il confine toscano alla testa di una divisione di diecimila uomini, che, denunciato l’armistizio, stette sei giorni in Parma, e, passato il Po, incappato nello stuolo di Benedeck, gli sfuggì a pena, lasciando addietro i soldati che dovettero deporre le armi — conquistava i primi allori, bombardando Genova la superba. Inutile barbarie — perché egli era già in possesso dei folli e degli spaldi, della porta di San Tommaso e del Molo nuovo — perché il Municipio, già in concerto col Governo provvisorio, chiedeva di trattare. Ma Genova era in voce di repubblicana; e dall’amnistia furono esclusi i sospettati repubblicani e tra essi Avezzana, che, con Bixio e Goffredo Mameli, tornarono a Roma: ove oramai dovevano concentrarsi tutte le forze per difendere l’eterna città contro quattro eserciti: napolitano, spagnuolo, austriaco, francese.

Novara, ben detta Waterloo della libertà italiana, fu il primo disastro di quella fatai primavera; ma l’eroismo del popolo garanti l’avvenire. A Casale, inermi petti di cittadini opponevansi alle orde di Wimpfen, e le ricacciavano oltre Sesia. Titanica lotta ebbe con gli stranieri, furiosi e ammirati, «Brescia la forte, Brescia la ferrea, Brescia leonessa d'Italia beverata di sangue nemico.» Né la Sicilia desisté: vide Catania, Agrigento, Siracusa messe a fuoco e a ferro dagli Svizzeri e dai Napolitani sotto Filangeri; e ancora ci vollero ingannevoli promesse dall’Inghilterra e dalla Francia di amnistia generale e di costituzione del 1812 per costringerla sotto la mannaja borbonica. Nella Toscana, Guerrazzi, benché gigante, non bastò da solo ad impedire ai moderati pigmei di ricondurre il fuggiasco principe, che, beffandosi di loro, tornò cinto di bajonette austriache a sospendere la costituzione. E gli austriaci occuparono le legazioni.

Intanto i lazzaroni del re bomba, invadendo Velletri ed Albano, rumoreggiavano lungo la frontiera romana. Mazzini prima e più chiaramente che gli altri vide addensare sopra Roma il turbine che da lungi minacciava, e capì che la bandiera repubblicana, sventolando sul Campidoglio, sarebbe fatta bersaglio dagli eterni nemici della libertà, che la temevano e odiavano come segnacolo di riscossa all’Italia doma non vinta. D’accordo con Garibaldi, che da Rieti gli scrisse una lettera affettuosa (9), e con Pisacane, anima della commissione di guerra, fu stabilito di fare una dimostrazione a Tolentino, quindi movere con rapida marcia per la via di Fano e presentarsi riconcentrati alle spalle degli austriaci nelle Romagne (10). Ma il 21 aprile si seppe della partenza da Marsiglia di una spedizione francese. Vero è che, come Abele non potè sospettare l’idea fratricida di Caino, i repubblicani romani non poterono indovinare il delitto covato in seno dal presidente della repubblica francese; nondimeno al preside di Civitavecchia fu ordinato di difendere il suolo della repubblica, contro qualunque straniero e da qualunque parte esso venisse; il forte fu munito di centoventi cannoni; il presidio sommava a settecento uomini; di più fu mandato un battaglione di bersaglieri sotto Mellara. Decretata nei conciliaboli di Gaeta la morte della repubblica romana, la Francia repubblicana si offri a vibrare il primo colpo. Persuadendo coll'inganno il credulo preside che i francesi venivano per difendere Roma contro gli austriaci, Oudinot, generale della spedizione, scese a Civitavecchia; e — dopo avere impedito in Marsiglia alla legione straniera di ottocento volontari di venire in ajuto, alla legione lombarda forte di ottomila uomini di imbarcarsi: sequestrati a Marsiglia seimila fucili, altri quattromila trattenuti in Civitavecchia, e tutti già pagati al governo francese — osò domandare di essere ricevuto a Roma fraternamente: e avutone un fiero rifiuto, disse ai soldati: Entreremo lo stesso. Gli italiani non si battono.

Mazzini avvertì i romani: «L’assemblea ha decretato che la repubblica sarebbe salva e che alla forza opporrebbe la forza.»

Il popolo e la guardia nazionale rispondevano a Mazzini: Guerra! guerra! guerra! e fatti un animo solo con Mazzini, un sol braccio con Garibaldi dispersero e ricacciarono le genti di Oudinot, mal presentatosi sotto le mura di Roma. Concesso il domandato armistizio per verificare se la Francia tutta intendeva essere segnata in fronte col marchio di Caino, Mazzini non esitò vuotare Roma di tutta la milizia e mandarla sotto Garibaldi e Roselli contro i napolitani. Egli, in mezzo al popolo plaudente, liberò e rinviò al loro campo tutti i prigionieri francesi. Allo stesso tempo, impensierito dei delitti di sangue che si commettevano nelle Romagne e nelle Marche, il triumvirato inviò Felice Orsini, commissario straordinario in Ancona, con un mandato di repressione che può essere riepilogato in due parole: «Restituite Ancona alla repubblica: l’assassinio non è ia repubblica.» E Orsini adempiva nobilmente il suo dovere, arrestando i malfattori, mandandoli incatenati a Civitacastellana, incutendo salutare terrore nei loro partigiani, incorando i cittadini onesti a prestare man forte al governo, insomma restituendo Ancona alla repubblica.

In una cosa Mazzini non riuscì, affidare a Garibaldi il comando dell'esercito. «Garibaldi è l’uomo della situazione», disse egli che conosceva le gesta di Montevideo e intravedeva il genio. Ma vi si opponevano troppe invidie, troppi pregiudizi: i romani volevano un romano: Carlo Pisacane, educato nei collegi e milite negli eserciti regolari, era contrario: Avezzana solo stava con Mazzini. Pietro Roselli fu confermato generale comandante in capo delle armi repubblicane in Roma. Quanto Mazzini fece per lui, Garibaldi non seppe mai; ed egli e i suoi allora e sempre dieder carico a Mazzini dell’avere impedito che il 30 aprile i francesi fossero inseguiti e cacciati in. mare, dell’avere rimandato i prigionieri, accusandolo che aspettasse da Ledru Rollin e dalla montagna francese la salute di Roma. Ingiusti rimproveri. Se nell’assemblea francese gli uomini della montagna avessero vinto, quel nobile procedere del governo romano avrebbe fortificato i democratici nel proposito di richiamare la spedizione da Civitavecchia in ossequio all'articolo l'della loro costituzione — la Francia rispetta le nazionalità straniere: essa non impiega mai le sue forze contro la libertà d’alcun popolo — d’altra parte, un’ecatombe di anche centomila francesi non avrebbe certo trattenuto Bonaparte e la reazione vincenti dallo spegnere la repubblica romana. E fu in ossequio ai membri onesti dell’assemblea francese, i quali accusarono i ministri di essere bugiardi e sleali, di aver fatto della Francia il gendarme dell'assolutismo, i quali insistettero per il richiamo del generale Oudinot, per l’invio a Roma di un degno rappresentante delle libere intenzioni della Francia; per ciò, avvenne, dico, che Ferdinando Lesseps fosse inviato a Roma come uomo che aveva sempre servito la causa della libertà e dell'umanità.

Giunto in Roma il Lesseps, «Mazzini da vecchio cospiratore agiva con molta abilità diplomatica» dice Nicomede Bianchi, e noi soggiungiamo, colla lealtà dell'uomo onesto, colla grandezza del patriota investito da liberi cittadini del supremo potere. Dimostrava che il governo romano era legittimo quanto quello della Francia, che nessuno poteva contestare a Roma il diritto di scegliere qual più le convenisse forma di governo, che la repubblica eletta dal suffragio universale aveva dato quiete ad uno stato sempre agitato da secoli sotto il governo papale, che il popolo avrebbe sostenuto la repubblica contro tutti, pur contro la Francia, fino all’estremo. E Lesseps, ammirato dell’ordine che regnava per tutto, dell'entusiasmo che animava il popolo, non sospettando l’ignobile complotto ordito contro lui tra il ministero francese e Oudinot, credendosi investito di pieni poteri, dopo lunghe proposte e controproposte convenne un patto con l’assemblea ed il triumvirato. E per avvalorarlo avvertì il suo governo del pericolo a cui andava incontro volendo entrare in Roma per forza.

«Io veggo una città intera in armi — egli scrive — e abituato a giudicare delle città in rivoluzione, trovo qui l'aspetto di una popolazione risoluti alla resistenza, sostenuta senza esagerazione da 25 mila combattenti seri. Se noi entriamo a viva forza in Roma, non solamente passeremo sopra il corpo degli avventurieri stranieri (11), ma lasceremo sul pavimento i borghesi, i bottegai, i giovani di famiglia, tutte le classi infine che difendono l’ordine e la società a Parigi.»

Bisogna leggere il libro di Lesseps intitolato Ma mission à Rome, per intendere come Mazzini, tutto occupato della difesa e dell'onore di Roma non si lasciò un istante smuovere, dimostrando che, né per proteggere Roma contro il re di Napoli né contro l’Austria, era giustificato il non domandato intervento dei francesi; che essi anzi interrompendo le comunicazioni tra la capitale e le truppe nelle provincie erano di impedimento e non di ajuto: chiedeva:

«O che, perché proteggiate il nostro territorio, dobbiamo cedere a voi tutto l’intero. Ma il nodo della questione non è là: sta nell’occupazione di Roma: questa domanda è fin adesso la prima condizione di tutte le proposizioni presentate. Ora abbiamo l’onore di dirvi, signori, che questo è impossibile e che il popolo non vi consentirebbe mai. Esso si sente capace di proteggere Roma con le proprie forze, si crederebbe disonorato ai vostri occhi facendo atto di impotenza dichiarando che per difendersi ha bisogno di qualche reggimento di soldati francesi.»

Tutto invano! Profittando delle negoziazioni, l’Oudinot s’impossessò di Monte Mario e del ponte sul Tevere a San Paolo fuori le mura; poi, saputo il richiamo di Lesseps, denunciò l’armistizio, impegnandosi di non attaccare sino al lunedi mattina 4 giugno. Ritornate da Velletri le truppe della repubblica, dopo che Garibaldi con duemilacinquecento soldati aveva fugato ventiseimila napoletani, trovarono che nella notte del 2 i francesi, rompendo la fede, s’erano impadroniti di Villa Pamphili, di Villa Corsini e di Villa Valentini, le quali posizioni li abilita. vano a tirare trincee.

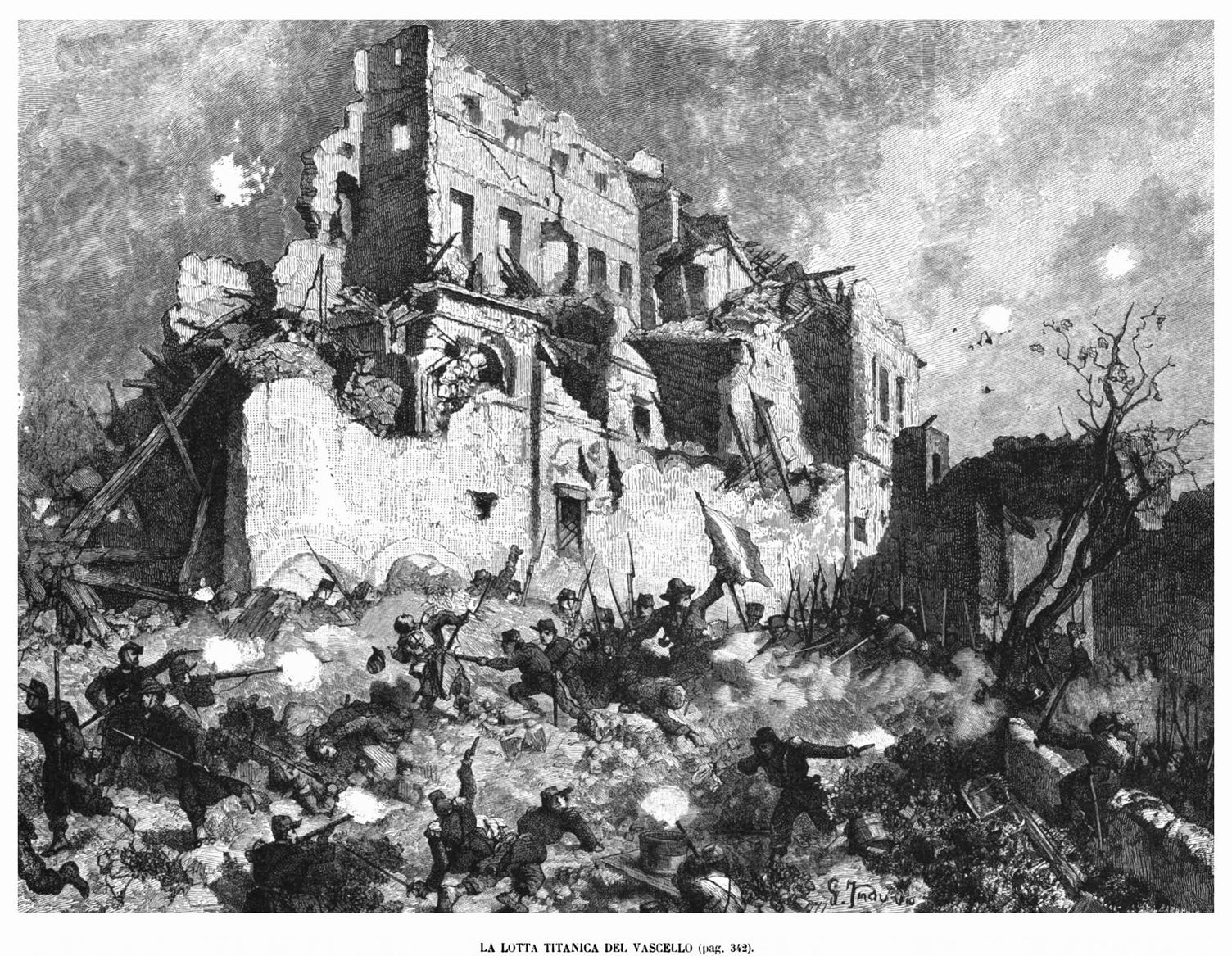

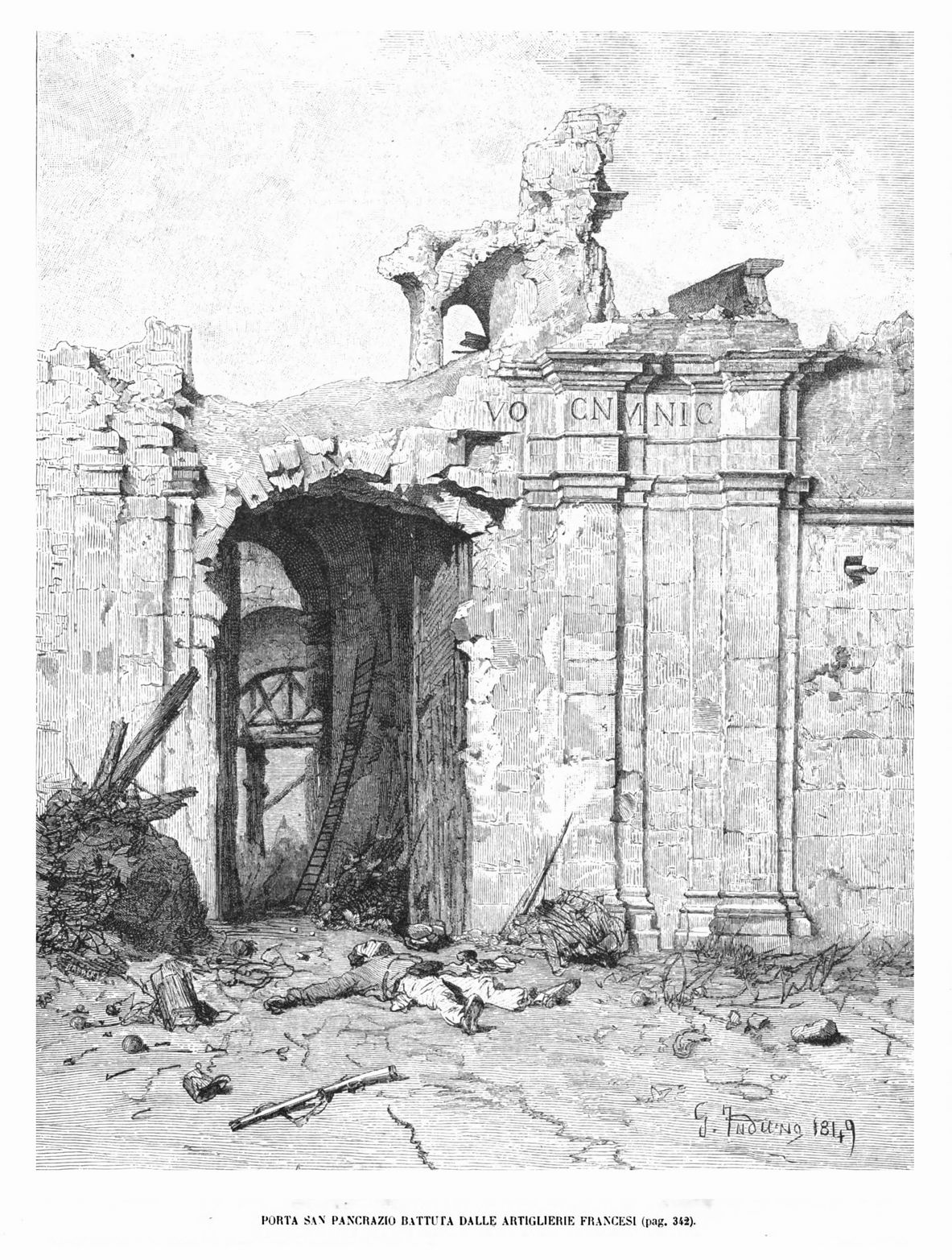

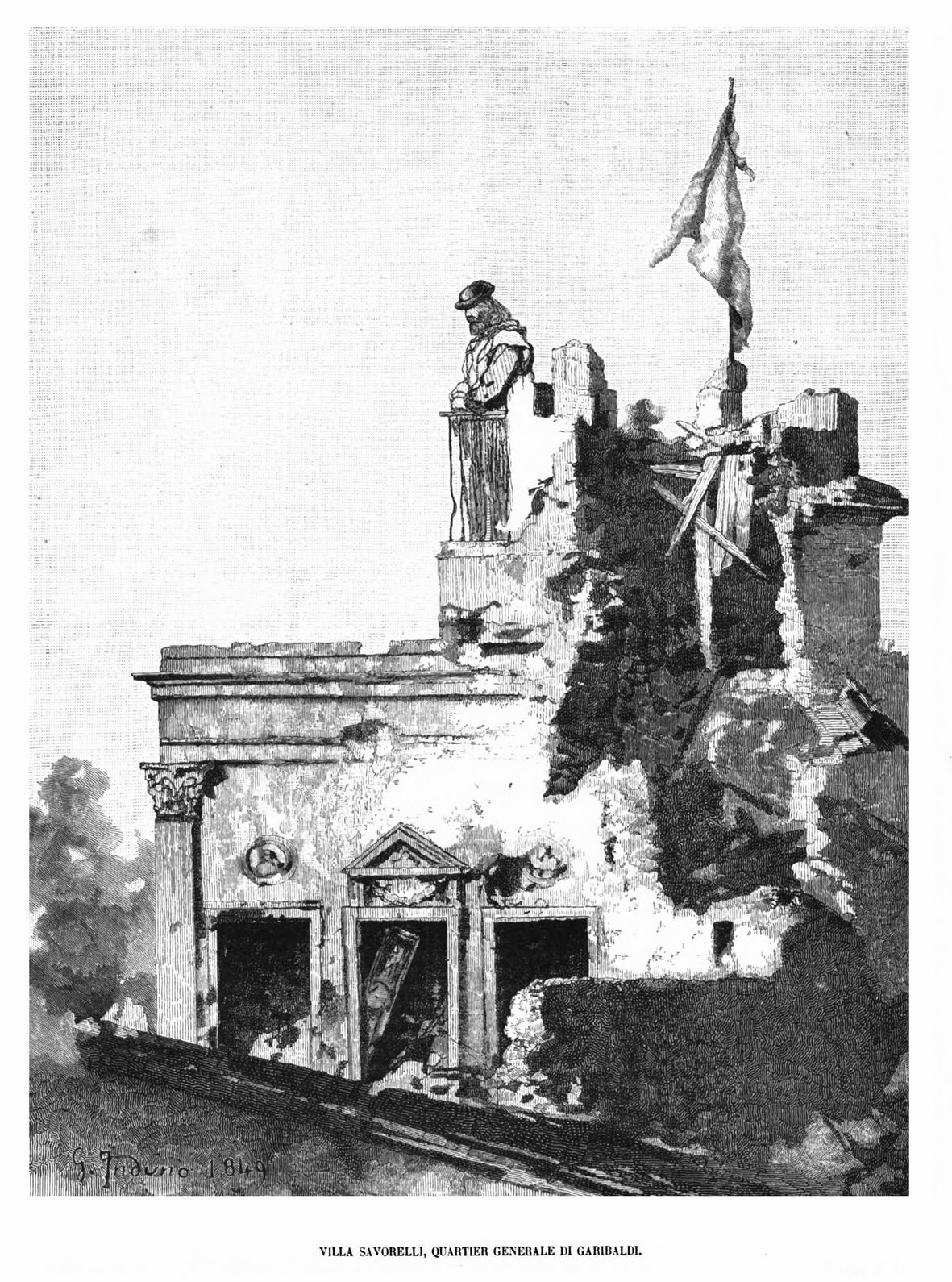

Non è nostro ufficio di narrare i fieri combattimenti di Villa Corsini, le prodezze del Gianicolo, la lotta titanica del Vascello, i prodigi delle artiglierie che dal Testaccio da Sant’Alessio e da San Pietro in Montorio tenevano in iscacco trentamila francesi sudanti diciotto giorni ad abbattere le decrepite mura a sinistra di Porta San Pancrazio per potere finalmente il 12 giugno intimare la resa. Roma non commette viltà, bombardate: fu la risposta; e intanto in Campidoglio l’assemblea serenamente discuteva la costituzione, il popolo armato accampava agli asseragliamenti, Mazzini e Saffi, presenti sugli spaldi e nei quartieri ove più frequente rovinavano le bombe, incoraggiavano, confortavano, ispirando la forza tranquilla della resistenza. Perduta ogni speranza di vincere, tutti cercarono di prolungare le ore, i minuti, i secondi alla vita della Repubblica. Mazzini, sempre fisso nell’idea che si sarebbe potuto difendere Roma strada per istrada, barricata per barricata, e convertire l'assedio in una battaglia, viveva in mezzo al popolo; e il popolo fissando l’occhio in quell’onniveggente, traduceva il pensiero di lui in opera. Il 29 giugno, la vigilia di San Pietro, la festa secolare fu solennizzata secondo l’usato, la cupola di Michelangiolo illuminata; e il popolo sulle mura e sul Tevere, lanciando barche con materia incendiaria, sorrideva ai sagrifici fatti e a quelli che era preparato a fare.

Anche queste feste religiose e l’esposizione del Sacramento e l'avere impedito l'abbruciamento dei confessionali fu recato colpa a Mazzini; ma egli era troppo profondo conoscitore della storia e dei popoli per sognare che le religioni anche decrepite si spengano con un colpo di bajonetta o un tratto di penna. L’assemblea avea decretato: «Il pontefice romano avrà tutte le garantigie necessarie per la indipendenza nell’esercizio della sua potestà spirituale.» Né Mazzini né gli altri esecutori dei decreti dell’assemblea potevano o volevano sottominare nel popolo la fede alla parola data, né violentare le conscienze che soltanto usando del libero arbitrio potevano sotterrare la religione dei loro padri. Tra Mazzini e l’assemblea fu sempre la più assoluta, la più armoniosa concordia. Solamente, quando l'assemblea, sentito il parere di tutti, sentita da Garibaldi l'impossibilità di resistere al di là del Tevere, decretò «in nome di Dio e del Popolo, cessare da una difesa oramai impossibile e restare al suo posto», solo allora Mazzini rifiutò l’esecuzione del decreto, e cogli altri triumviri rispose che il mandato da loro assunto era di salvare la repubblica, che, questa abbandonata al nemico, l'incarico cessava. In una lettera a me diretta per ¡spiegare questo suo unico e irrevocabile dissenso, scriveva:

«A me il continuare la guerra fino allo sterminio erasi presentato come cosi elementare per un partito repubblicano al potere, che non avea preparato gli animi nell’assemblea. Errore capitale! La discussione divenne amara. Finalmente per la prima volta in Roma perdetti la calma e diventai poco parlamentare. Tacciai l’assemblea di codardia, e l’avvertii che il popolo era pronto a tutti gli sbaragli; poi abbandonai «la sala dicendo che aspetterei la sua decisione. Quando io uscii, fu chiamato Garibaldi che proponeva come unico scampo lo sgombro del Trastevere sull’istante ché allora si potrebbe prolungare la difesa per qualche giorno ancora: essi finirono col sancire il decreto; che conoscete. Il decreto mi fu mandato colle istruzioni di comunicarlo all’Oudinot. Intanto aveva visitato le truppe; erano veramente esauste, stanche a morire. Il dividerci in quel momento avrebbe distrutto l’insegnamento che l’unità della difesa avea dato all’Italia; forse la guerra civile ne sarebbe stata il risultato, e cosi le accuse vigliacche dei nostri nemici giustificate. Cosi io mi limitai a scrivere all’assemblea, che mi avevano eletto per difendere la repubblica non per farla abdicare, che perciò mi rifiutavo di comunicare il decreto. Rassegnai la mia dimissione insieme a quella dei miei colleghi. Un nuovo triumvirato fu eletto per cotesto scopo speciale. Il giorno seguente, andai all’assemblea e rimisi una violenta protesta di cui nemmen oggi mi pento. Credo che non fu mai stampata.»

Ecco un frammento di quella protesta:

«Cittadini rappresentanti. — Voi avete, coi vostri decreti del 30 giugno e del 2 luglio, consumalo involontariamente, — voi incaricati dal Popolo di tutelarla e difenderla sino agli estremi, — il sagrificio della Re«pubblica; ed io sento, con un immenso dolore nell’anima, la necessità di dichiararvelo, perché non rimanga taccia a me stesso davanti alla mia coscienza e per documento ai contemporanei che non tutti disperavano, quando voi decretaste, della salute della Patria e della potenza della nostra bandiera. — Voi ave«vate, da Dio e dal Popolo, il doppio mandato di resistere, finché avesse forza, alla prepotenza straniera e di santificare il principio incarnato visibilmente nell’assemblea, provando al mondo che non è possibile esitare tra il giusto e l’ingiusto, tra il diritto eterno e la forza brutale, e che le Monarchie fondate sull'egoismo delle cupidigie possono e devono cadere o capitolare, ma le Repubbliche fondate sul dovere e sulle credenze non cedono, non capitolano, muoiono protestando. (12)»

Se questo sdegno era naturale in Mazzini, intento a tessere nuovi nessi non pur tra Roma e l’Italia, ma tra il popolo italiano e gli altri popoli, nessuno potrebbe biasimare l’assemblea, che rifiutava di aggiungere altre vittime all’ecatombe di quattromila giovani fiore d’Italia. L’onore di Roma era salvo; ma non si potè salvare il sacro suolo dalle galliche torme, spiananti con le loro bajonette la via a Pio IX verso il suo trono di cadaveri. I triumviri, i ministri, tutta l’assemblea, tutti i superstiti difensori poterono andare a continuare i loro patriotici lavori o a morire in esilio, colla conscienza del dovere compiuto ad ogni istante ed in ogni particolare (13), certi anche delle simpatie e dell'ammirazione del mondo civile. Alla repubblica romana i più accaniti nemici della democrazia tributano involontaria lode. Nicomede Bianchi esclama:

«Volevano i governanti di Roma resistere ad ogni costo; non miravano all'utile particolare dello Stato romano, ma alla gloria, al trionfo della democrazia italiana, anzi europea; e combattevano nella certezza di essere sopraffatti, per lasciare gloriosa eredità di memoria e fruttuosi ricordi, che la monarchia in Italia, non la repubblica, avea patteggiato collo straniero.»

Vero in parte, ma una parte del vero è omessa. Nessuna cura che mirasse all’utile materiale o morale dello stato romano fu tralasciata. L’assemblea confermava le riforme liberali proposte dall’Armellini nell’ordinamento giudiziario, nella procedura penale, nella legislazione civile; prescriveva con legge proposta da Saffi, ministro dell’interno, norme per verificare la idoneità e il merito nel conferimento degli impieghi governativi; riconosceva il debito pubblico; deliberava l'incameramento dei beni ecclesiastici da dividersi in piccole porzioni enfiteutiche, con censo redimibile tra gli agricoltori poveri; sovveniva con savii procedimenti di credito alle difficoltà del commercio; tutelava la sicurezza dei cittadini, inculcando fiducia ed energia nei buoni, autorizzando i ministri dell’interno e della giustizia ad usare rigori straordinarii contro i malvagi, salve le comuni libertà. Mazzini ebbe cura speciale delle classi più povere, assegnando alloggi salubri a tenue prezzo di affitto alle famiglie degli operai nei locali appartenenti al Demanio (in Roma, nel locale del Santo Ufficio), «consacrando a beneficenza quanto la passata tirannide destinava a tormento;» abolì il macinato e l’appalto del sale, riducendo la tassa a dieci centesimi la l libbra. E lasciando libero ognun di seguire la propria conscienza, abolì, per parte dello Stato, la sanzione dei voti religiosi. Tutti i provvedimenti d’ordine sociale furono basati sul suo programma:

«Ordine e severità di verificazione e censura nella sfera finanziaria, limitazione di spese, guerra a ogni prodigalità, attribuzione d’ogni danaro del paese all’utile del paese... Non guerra di classe, non ostilità alle ricchezze conquistate, non violazioni improvvide o ingiuste di proprietà; ma tendenza continua al miglioramento materiale dei meno favoriti dalla fortuna, e volontà ferma di ristabilire il credito dello Stato, e freno a qualunque egoismo colpevole di monopolio, d’artificio o di resistenza passiva, dissolvente, tendente di alterarlo.»

_____________________________________

Così si provvide all’istruzione popolare gratuita e laica e all’educazione superiore.

Quali furono le conseguenze? Non un delitto funestò la città durante il governo della repubblica, non una condanna a morte, non un imprigionamento, un esilio, un processo per ragioni politiche; e sì che i preti tramavano con Gaeta e i moderati sollecitavano i municipii a domandare l’intervento dei francesi. Il governo conduceva imperturbata la sua vita, nessuna passione lo alterava: non aveva bisogno di soldati, né di polizia a proteggerlo. Onde il popolo, cioè tutta là classe dei cittadini, sentiva per la prima volta di avere dei beni comuni da conservare e una patria da difendere e la difese. Onde la pagina gloriosa, profetica, iniziatrice che scrisse in quei tre mesi di guerra il popolo di Roma, rifatto grande da un principio, affrontando con calma romana le privazioni, scherzando sotto le bombe: Popolo, Assemblea, Triumvirato ed esercito erano un valore solo rafforzandosi a vicenda d'illimitata fiducia. E, curati così quegl’interessi, la Repubblica Romana volle lasciare e lasciò gloriosa eredità di memorie e di gloriosi ricordi, E mentre le monarchie — o spergiuro come la napolitana, o traditrici come la toscana, o timide e grette come la piemontese — si gettarono in braccio dell'eterno nemico o patteggiarono con esso, la repubblica di Roma sfidò un quadruplo esercito, né patteggiò mai con nessuno; la repubblica di Venezia in diciassette mesi di sagrifizi di eroismo non sostò mai né cedette, se non quando cadde abbandonata dall'Europa e dall'Italia, esausta dal colera e dalla fame non che dalle bombe. Quell’eredità giace intatta, e quei ricordi frutteranno alle generazioni che oseranno reclamale l’una e appropriarsi gli altri.

E la costituzione bandita dall'assemblea in Campidoglio all’istante che i francesi entravano, e ogni atto di quel governo rimane esempio e faro per la Roma dell’avvenire. L’epopea del 1849 manca ancora del suo poeta e del suo storico; ma i documenti esistono in abbondanza, l’aurora d’un giorno non lontano li illuminerà. Chi voglia conoscere dappresso e dentro Mazzini triumviro di Roma, legga gli scritti contenuti nei volumi settimo e ottavo delle opere, legga gli scritti di Lesseps, che, venuto a Roma pieno di prevenzione contro il triumviro, conchiude: «è puro «dovere rendere omaggio ai suoi sentimenti, alla convinzione dei suoi principii, alla sua capacità, «alla sua integrità e al suo coraggio. (14)»

Oggi, lo sdegno, il ribrezzo, mosso da quel gratuito delitto della Francia, ha dato luogo ad un’immensa pietà, nel vedere quella nazione dibattersi ancora nel sangue romano da essa versato, nel vedere come ogni volta che essa si affaccia alla riva i bonapartisti e gli ultramontani, per i quali essa scannava la repubblica romana, la ricacciano a fondo con sogghigno, gridando: affogati. Dopo la nobile vendetta da Garibaldi presa a Autun e a Digione, non c’è italiano che non desideri vedere la Francia ritornata padrona di sé e di offrirle ancora la mano fraterna che essa nel 1849 respinse. Ma, prima che essa giunga a tanto, bisognerebbe sorgesse nel popolo francese un uomo come Mazzini, un uomo grande e privo di egoismo, il quale viva e lotti per i diritti della nazione francese, e afferrati questi diritti, servirsene come istrumenti di ajuto e di protezione alle altre nazioni lottanti per lo stesso fine. Che questa fu la stella polare che guidò ogni pensiero di Mazzini, ogni suo atto in Roma, tutte le voci confermano; ed è gloria sua suprema che nella breve ora del trionfo egli non mancò ad una sola promessa, non deviò da un principio dato o proclamato nella sua lunga vita di insuccessi e di prove.

CAPITOLO VENTESIMO

1849-53

Addio di Mazzini a Roma — Lavoro a Ginevra — Tentativi di convincere i francesi radicali dei disegni di Bonaparte — Comitato nazionale — Guerra a Mazzini dai dissidenti — Sciesa ed altre 'vittime — Le cospirazioni di Mantova e di Milano — La famiglia Pistrucci — Persecuzioni e calunnie — I socialisti francesi Saffi difende l’amico — Il governo piemontese dà la mano all’Austria contro gli esuli — Mazzini agli italiani Lettera a Emilio Visconti-Venosta — A sua madre — La morte della madre — Fede nell'immortalità.

«.... superstite»

«A i fati è amor.»

«G. CARDUCCI.»

La caduta di Roma fu per Mazzini tale una catastrofe che egli non potè su le prime rassegnarsi a crederla vera o irreparabile. Un tumulto di passioni gl'invadeva l’anima; errava tra i morti insepolti, tra le rovine di quella città che fu il sogno dei suoi giovani anni, «la religione dell’anima sua», di quella Roma che pur jeri risollevandosi sul suo passato era tornata l’espressione più alta della conscienza nazionale. Entrando nello spedale dei Pellegrini dove i feriti giacevano più dolenti per la presenza degli stranieri e dei preti che per le fisiche sofferenze — ove jeri Goffredo ferito delirava patria e libertà, mormorando ancora «Stringiamci a coorte, Siam pronti alla morte», finché la morte e non più l’Italia lo chiamò — egli invano invocava sul volto dell’amico uno dei dolci sorrisi che per lui serbò fino all’ultimo. E sulle rovine dei Quattroventi, rievocando la epica figura di Masina spronante su per le scale il cavallo contro cinquecento francesi, e tra le macerie del Vascello ove schiacciati dalle colonne e ricoperti dalle crollanti mura giacquero centinaja d’eroi (15), e a Villa Spada ove Manara invocò ed ebbe, unico premio, l’ultima palla tirata su Roma; egli ai pochi amici i quali, paventando per lui o la pazzia o le vendette dei preti e dei francesi lo supplicavano di partire, rispondeva e pregava: — Se m'amate, lasciatemi morire con Roma (16). — Poi, mescolandosi tra il popolo, cupo, sprezzante, fremente di sdegno, cercava illudersi che un leva leva fosse ancora possibile; o che i militi accantonati fuori di città potrebbero, riposati e riordinati, gittarsi a sorpresa sul nemico dentro. «Pazzi e rovinosi consigli», lo dice egli stesso; ma in quei giorni tutte le potenze dell’anima sua non vivevano che d’una idea: ribellione ad ogni patto contro la forza brutale «che, in nome d'una repubblica, annientava, non provocata, un’altra repubblica. Ma quel dolore e quello sdegno ribollente, a poco a poco dieder luogo al solenne proponimento di ridestare in tutta Italia quella vita novella che la Francia non avea spenta, ma battezzata di gloria e di sangue, in Roma.

Concordato con Giuseppe Petroni (17), anima romana, quello che in Roma dovesse farsi; ricordato ai romani che angosciati gli si stringevano intorno «che i loro padri furono grandi non tanto perché sapevano vincere quanto perché non disperavano nei rovesci, che essi avevano un mondo, il mondo italiano in custodia (18)»; egli guardando al sole occidente su Roma si fortificava, pensando che le nubi che velavano l’orizzonte erano nubi d’un’ora (19). Giunto a Civitavecchia senza passaporto, l’ambasciatore americano Cass, voleva dargliene uno, ma, non degnando egli domandare il visto del preside francese, la carta a nulla avrebbe servito. Dové a un De Cristoferi, capitano del Corriere Corso, al quale disse il suo nome, se potè giungere a Marsiglia e quindi a Ginevra (20), ove dettò, concitato, la lettera ai ministri della Francia, ammonendoli: che il nome francese è segno di scherno da un punto all’altro d’Italia: che essi volendo salvare il re hanno ucciso il papa: che Roma e l’Italia non perdoneranno mai al papa l’avere, come nel medio evo, invocato le bajonette straniere a trafiggere petti italiani: che, se la repubblica romana è caduta il suo diritto vive immortale, fantasma che sorgerà sovente a turbarvi i sogni e sarà nostra cura evocarlo (21). Serbò una parola di riconoscenza per Victor Hugo, «la cui voce muta da lungo tra le nostra fila s’è riscossa al grido di Roma, della città madre al genio e alla poesia»; ed a Luigi Blanc, per le belle e forti parole scritte «a scolpare la Francia del delitto commesso contro la nostra nascente nazionalità»; e aggiungeva: «Noi amiamo, come combattiamo, ora e sempre; e il nostro amore è il vostro, le vostre le nostre battaglie (22)». Per Luigi Napoleone non ebbe che parole di freddo disprezzo: ricapitolando le colpe e le menzogne recenti addita il suo governo come ultima prova dell’ignominia in cui la Francia era caduta:

«Ma si desterà. E in quel giorno, signore, abbandonato, schernito, maledetto da quei che oggi s’avviliscono più di menzogne e di lodi davanti a voi, andrete vittima espiatrice di Roma a morire in esilio (23).»

La Svizzera intanto traboccava di profughi da Roma, da Napoli, da Toscana, dalla Lombardia, dei molti a cui non era aperto il Piemonte (24): ove governo e re stentarono a convincere il popolo della necessità ineluttabile di accettare i termini duri della pace, senza speranza di addolcire la sorte dei lombardi, salvando a pena lo statuto e l’esercito per migliori destini.

A Losanna Mazzini con Salii e Montecchi, poi Giovanni Battista Vare e Pisacane e Quadrio e De Boni, riuniti in comune alloggio nella villetta Montallegro sul pendio dei colli che guardano il lago (25), scrivevano l’Italia del Popolo (26). Gli scritti principali di Mazzini trovansi quasi tutti nel VII volume delle sue opere. Nella Sant’alleanza dei popoli dimostrava la necessità dell’alleanza tra gli oppressi, per l’emancipazione dagli alleati ad opprimere. Nell’articolo Dal Papa al Concilio chiariva che «la sovranità nazionale è il rimedio universalmente accettato a salvare la società dalla negazione d’ogni autorità.»

Nei Pensieri ai sacerdoti italiani sull'enciclica di Pio IX, «la quale non esce da Roma, ma da Portici», tuona la chiamata all’armi, l’inno della battaglia.

Nel maggio del 1850, chiamata l’assemblea francese a discutere una legge tendente a restringere il suffragio universale, aperta violazione del terzo articolo della Costituzione, Mazzini, sperando in un prossimo rivolgimento, a grave rischio suo si recò a Parigi. Montalambert propose «la spedizione di Roma all’interno», Thiers insultò la vil moltitude; ma la legge fu approvata, i circoli chiusi, i condannati politici relegati alle isole. Mazzini si struggeva a persuadere i liberali che la repubblica agonizzava, che il presidente la tradiva; gli rispondevano «che se mai il ridicolo uomo avesse tentato un colpo di stato, sarebbe condotto quietamente a Charenton o sia al manicomio.»

Non ascoltato passò a Londra, ove molti esuli illustri da tutte le parti d'Europa sì erano rifugiati; e diede opera alla formazione del Comitato italiano e al prestito nazionale, prevalendosi dell’autorità conferita a lui, a Saffi ed a Montecchi dai sessanta deputati romani. Formò anche il Comitato Centrale Democratico Europeo, e firmò il primo proclama con Ledru Rollin e Arnoldo Ruge d’Arras (27). Nel settembre 1850 comparve il primo proclama del Comitato Nazionale Italiano. Principii fondamentali erano: indipendenza, liberty unificazione, come scopo; guerra e costituente italiana, come mezzi. Oltre che dei tre eletti portava le firme del Saliceti, del Sirtori e di Cesare Agostini. Questo proclama suscitò tutte le ire dei partiti. I lombardi fusionisti e i piemontesi municipali gridavano all’utopia e alla demagogia, i repubblicani puri vi ravvisavano un atto di abdicazione e di pie monte sismo. Montanelli trovava Mazzini troppo poco liberale, perché «in quel suo bando lasciava una porta aperta a Casa Savoja»: Cernuschi era persuaso che Parigi rivoluzionaria avrebbe abbattuto Roma reazionaria, e andava dicendo che bisogna cominciare a repubblicanizzare Mazzini: Ferrari scrisse un libro appositamente per distruggere l’influenza di Mazzini, per dimostrare che l’unità d’Italia era un sogno, che l’ideale era la repubblica federale da inaugurarsi coll’ajuto della Francia. Cattaneo, che aveva riconosciuto legale il mandato dei sessanta deputati, che aveva steso egli stesso la modula per il prestito, non era contento neanche lui del proclama, perché lasciava l’adito al Piemonte di prendere parte nella guerra all’Austria. Ma certo! Mazzini voleva unire tutte le forze nazionali contro gli stranieri e i nemici della nazione! ma non è vero che egli abbassasse la bandiera repubblicana per inalberare la monarchica: ecco un brano di lettera inedita che va letto insieme con gli scritti pubblicati (28).

«AGLI AMICI DI PIEMONTE. — Londra, 1850. Prima condizione per procedere concordi è quella di sapere ciò che si vuole. Le credenze della nostra associazione son note da ornai vent'anni. L’Italia del Popolo insiste anche a pubblicarle e diffonderle. Nondimeno può giovare all’accordo una dichiarazione quando si rientrasse in azione. E la dichiarazione è questa: Finché noi siamo sul terreno dell’apostolato, della predicazione, crediamo debito nostro il non transigere colle condizioni che, secondo noi, possono, sole, fare quando che sia il bene dell'Italia. Noi dunque predicheremo costantemente e con tutto l’ardore possibile repubblica ed unità: unità s’intende non alla francese e sulle fogge dell’impero; ma quale consuona colle nostre tradizioni nazionali, fondata sui tre elementi di concentramento politico, di larghezza amministrativa e di libertà quanto più si può di comune. Ma, scendendo dalla teoria educatrice sul terreno dell’azione, sentiamo sottentrare nuovi doveri: doveri verso il popolo italiano, verso la nazione che oggi non può esprimere i suoi voleri e allora lo potrà. La sua sovranità deve essere la legge per tutti noi. Noi dunque, avendo anche forza per farlo, non intendiamo d’imporre repubblica o altra forma governativa. Intendiamo di far quanto è d’uopo perché il popolo parli liberamente, universalmente, legalmente, ciò ch'egli crede. La parola Costituente Nazionale fu prima nostra che d’altri. E intendiamo «serbarla. Quanto può contribuire a cacciar lo straniero e a rivendicare libertà piena alla popolazione italiana, è non solamente diritto, ma dovere. La guerra dev'essere dunque diretta da un potere eccezionale, rivestito d’ogni facoltà che possa organizzar la vittoria. Emancipato il territorio, la Nazione parlerà e ubbidiremo. Ogni nucleo di patrioti che accetti queste basi ci è fratello e gli saremo fratelli. Con qualunque sostituisca l’autorità di un partito a quella della nazione, e intenda muovere per un re, per un papa, per una provincia, noi siamo apertamente e ostinatamente dissenzienti.

Come dunque potè Nicomede Bianchi asseverare che Mazzini, «chiamati a raccolta gli amici suoi più fidati, erasi dato ad impiantare conventicole in tutta la penisola per fare precedere il crollo della monarchia piemontese costituzionale all'assalto da darsi all'Austria, che i mazziniani cospiratori si adoperarono a rovinare la monarchia sarda e minarla per farla saltare in aria per la prima (29)? No, tutti i patrioti con lui consenzienti in Italia e fuori cospirarono e lavorarono a fare saltare in aria l’Austria e il trono del papa circondato da quarantamila bajonette francesi; e l’Austria e il papa, i preti e i loro campioni, si difendevano a meraviglia! Le condanne politiche del 1849 sommarono a duemila cinquecento quattordici, nel primo semestre del 1851 a duemila cinquecento e cinquantadue: cento e quindici furono condannati a morte dalla corte marziale di Este. Le commissioni miste austriache, e le cardinalesche, e il Sant’Ufficio coll’approvazione del generale Oudinot, non solo fucilarono e imprigionarono, ma fecero scomparire gli inquisiti, molti dei quali o non più tornarono al mondo dei vivi o tornarono impazziti. A Roma sbirri papalini e picchetti francesi perlustravano assieme le strade; parecchi furono i feriti dalle fiere donne trasteverine col tremolante (lo spadino che quelle popolane portano nei capelli): molti assessori, monsignori, spie, poliziotti furono acconciati per le feste dai poderosi pugni dei trasteverini. Comitati segreti esistevano in tutte le città; il prestito passava quale moneta legale nei pagamenti, nei negozii, sui mercati; col ricavato i cospiratori provvedevano alle spese di viaggiatori e alle armi: ciò per molto tempo: né la polizia né i militari potevano mettere mano sui congiurati. La prima vittima fu un popolano delle cinque giornate, Antonio Sciesa, arrestato nell’atto di affiggere sulle cantonate del corso di Porta Ticinese un proclama del Comitato nazionale dell’olona in risposta al feroce bando di Radetzky del 19 luglio. Minacciato, tormentato, promessogli libertà e premio se volesse rivelare i complici, rispondeva: «So già quale sorte mi aspetta». Condannato alla forca, e, mancando il giustiziere imperiale, ad essere fucilato, interdetto di abbracciare la famiglia, negatogli un confessore, ad un ufficiale superiore che gli offriva di nuovo il perdono «tiremm innanz», rispose; e cadeva crivellato dalle palle austriache. A Padova il professore Giacomino mori sotto il bastone, e un Varolin fu fucilato per possesso di una cassa d’armi. L’undici ottobre 1851, Luigi Dottesio di Como, dedicatosi a salvare dopo il 1848 dall'ira croata i patrioti più minacciati, a spargere gli scritti rivoluzionarii e a organizzare dimostrazioni contro Francesco Giuseppe venuto a festa in Italia, fu impiccato a Venezia. I mantovani, umiliati per la loro città a cui fu impedito dai moderati di segnalarsi come le altre nel 1848, rivendicarono a sé l’iniziativa della riscossa. Ogni classe di cittadini, proprietarii, professionisti, studenti, popolo, persino preti, si fecero cospiratori. Costituito un comitato segreto di diciotto patrioti con a capo Don Enrico Tazzoli, Attilio Mori, Carlo Marchi, Giuseppe Finzi intermediario tra loro e Mazzini, Alberto Cavalletto capo del comitato rivoluzionario a Padova, la cospirazione durò tutto il 1850 e 1851. Gli affiliati annoveravansi a migliaja: tipografi e litografi ristampavano clandestinamente gli scritti rivoluzionari: le cedole del prestito passarono per moneta effettiva ovunque. Il 20 ottobre arrestato Don Giovanni Grioli, denunciato falsamente da un soldato ungherese come instigatore alla diserzione, negò, ma aggiunse — Se mi si vuole colpevole, però, sono pronto a subire il fato estremo —; e condotto a Belfiore il prete martire mori benedicendo.

|

| E NTRATA DI MAZZINI IN ROMA NEL 1849 |

____________________________________

Intanto il 2 dicembre 1851 «la spedizione di Roma all'interno» ferì a morte la Francia colla spada da essa arruolata per l’immolazione di Roma (30), ma il colpo di stato in Francia persuase i cospiratori esser venuta l’ora di passare dalla congiura alla rivoluzione. Un caso mise in sospetto le autorità, e Don Enrico Tazzoli il 27 gennajo 1852 fu arrestato e tradotto alle carceri del castello: la cifra del comitato, che era il paternoster, incautamente adoperata per corrispondenza privata colla sua famiglia fu spiegata (31). Sequestrati in casa Tazzoli i registri coi nomi dei congiurati, fu facile seguire la trama di filo in filo; e il 4 dicembre 1852 dieci degli accusati condotti dal castello alla piazza di San Pietro ascoltarono la sentenza che cinque ne condannava ai ferri, gli altri a morte. E Tazzoli, Scarselli, De Canal, Zambelli, Poma, il 7 dicembre serenamente morirono. E il 13 marzo 1853 caddero con uguale intrepidezza Tito Speri di Brescia, Bartolomeo Grazioli arciprete di Revere, il conte Carlo Montanari di Verona. Altri trentasei furono condannati alla galera; amnistiati sessantasei, perché l’Europa cominciava a commuoversi di tanti strazii. Dei condannati alla galera molti erano riusciti a fuggire; tra i quali Benedetto Cairoli, Achille Sacchi, Giovanni Chiassi, Giovanni Acerbi.

La cospirazione nel popolo di Milano cominciò, si può dire, dalla rientrata degli austriaci. Mortale era l’odio dei popolani contro quei barbari bastonatoli di donne e di fanciulli, contro quei burbanzosi che essi avevano posto in fuga e che non sarebbero mai ritornati se lasciavasi fare al popolo. Si organizzarono, per iniziare la rivoluzione, a fratellanze in più gruppi contrassegnati dalle lettere dell’alfabeto. Erano migliaja li affratellati; e nella esasperazione delle stragi di Mantova risolsero, il gennajo 1853, di insorgere nel seguente mese. Depositaria di tutti i loro segreti era una nobilissima famiglia di donne, la madre, la moglie, la sorella di Scipione Pistrucci: la loro abitazione era il centro dell’organamento: il dottor Giuseppe Piolti De Bianchi era il capo civile. Nuclei d’azione erano sparsi nei vari quartieri della città, diretti dal letterato e patriota Giovanni Battista Carta, dal ragioniere Strada, dal Vittadini, dal cappellajo Vigorelli, dal tintore Azzi, dall'oste Monti, dall’ottoniere Fronti e da altri popolani. I nuclei erano decurie, che ogni dieci formavano una centuria: il capo di decuria corrispondeva soltanto col capo di centuria, questi col capo del nucleo d'azione. Il segreto fu cosi strettamente serbato che gli austriaci non ne sospettarono mai nulla. Mancavano le armi: affilarono lunghi chiodi a servir da pugnali.

Avvertito dell'intenzione di agire con o senza il suo consenso, Mazzini mandava un maggiore della repubblica romana, Eugenio Brizzi nativo di Jesi; e fu dal popolo chiamato il romano. Emilio Visconti Venosta, Allievi e altri rivoluzionari attivissimi nel 1848, non approvarono il moto; ma promettevano a Piolti avrebbero aiutato il secondo giorno. Mazzini col generale Klapka venne alla frontiera: Kossuth, consenziente e Armatore di un proclama agli ungheresi, stette sulle mosse a Londra, e aveva ricevuto dal comitato degli amici d'Italia danaro per il viaggio, essendo certo che riuscita l’insurrezione gli ungheresi in Milano si sarebbero uniti agli insorti (32).

L’emigrazione lombarda in Piemonte era divisa: ai messi Medici da Genova rispondeva «Impedite il moto, se ancora siete a tempo, altrimenti aiutate». Molti emigrati accorsero alla frontiera, pronti a passare. Più ardente degli altri Giovanni Acerbi, che, scampato appena il pericolo di Mantova, stava sul Po, con armi e munizioni e un bel gruppo di volontari. Aurelio Saffi: «non curante del mortale pericolo», corse le città della Lombardia e del Piemonte, raccogliendo, fra altre somme, venticinque mila lire da Depretis; poi coree nella Romagna, ove più di tremila cospiratori stavano pronti. Fu, di comune accordo, fissato per lo scoppio il giorno 6 di febbraio. Vero è che molti dei popolani avrebbero voluto cominciare la sera prima, che tutti gli ufficiali austriaci erano raccolti ad una festa di ballo al Palazzo Marino. Ma il Piolti non credeva poter deviare dagli accordi presi colle altre città e provincie. Fu. deciso che alle due pomeridiane del 6 febbrajo (domenica grassa) il Brizzi attaccasse il castello, Piolti De Bianchi il palazzo reale, Z...., il mandato di Kossuth, d’accordo con alcuni degli Howed, la caserma di San Francesco. Il segnale del moto doveva essere dato dal cannone in Castello; e proprio l'assalto al Castello mancò, e invece riuscì l’occupazione della Gran Guardia al palazzo reale, e gli assalitori s’impossessarono d’un cannone colla miccia accesa. E così la sommossa in San Pietro di Gessate ove accorsero tutti gli affigliati di Porta Tosa, e nell’osteria condotta da Monti avevano organizzato seriamente la difesa stabilendo una barricata ai due capi della strada, e suonarono a stormo. Ivi la sommossa si mantenne fino a sera; e Radetzkv dovè mandare un battaglione per soffocarla. Tutta la truppa di Milano fu scagliata contro quel pugno di popolani, che combatterono senza capi e isolati, specialmente presso Porta Romana, e uccisero centocinquanta soldati e due ufficiali superiori: i feriti di ambedue le parti non si sapran mai. Ma al calare della notte gli austriaci erano sicuri padroni della città; e tre giorni dopo impiccarono Scannini Alessandro, Taddei Siro, Bigatti Eligio, Faccioli Cesare, Canevari Pietro, Piazza Luigi, Piazza Camillo, Silva Alessandro, Broggini Bonaventura, Cavallotti Antonio, Diotti Benedetto, Monti Giuseppe, Saporiti Gerolamo, Galimberti Angelo, Bissi Angelo, Colla Pietro: tutti accettarono da eroi la morte che avevano così audacemente sfidata. Ma gli austriaci non riuscirono mai a scoprire i capi, tanto stoicamente si condussero i superstiti. Si segnalarono le donne. Il De Bianchi fu nascosto in casa della signora Piccaluga: le signore Pistrucci accolsero il Brizzi e l’ungherese; poi, non credendo sicura la loro casa, persuasero le sorelle Vandoni a ricoverarli; dopo li condussero uno ad uno fuori di città, ove un’altra signora, Ester Cufica, li affidò alla famiglia Arpesani, un medico condotto fuori porta Tenaglia. Cosi tutti poterono passare il confine! (33) E pure per molto tempo nessun sospetto cadde sulla famiglia Pistrucci, né questa seppe mai perché più tardi avesse tante persecuzioni e pericoli da dovere fuggire da Milano (34).

Pur troppo a Torino il triste sistema dell'apertura delle lettere continuava; specialmente quelle all'abate Camerini lombardo furono tutte disuggellate e lette. L’Angela Pistrucci, moglie del romano poeta improvvisatore, si raccomandava al Camerini, che prima del 1848 abitava con loro, perché gli ottenesse che il figlio Scipione, scampato alle granfie austriache, ma imprigionato in Alessandria, potesse recarsi a Torino. Il contenuto di questa lettera fu mandato al governo austriaco con altri avvisi circa gli emigrati che si eran concentrati sulle frontiere di Romagna e di Toscana, alcuni ritornati ora a Torino, altri avviati alla Svizzera!

Al solito scoppiò sulla testa di Mazzini una tempesta di oltraggi e di calunnie; ma egli, e i popolani di Milano e i loro capi, che vittoriosi sarebbero stati portati alle stelle, serbarono intatte fama ed anima di patrioti puri e audaci e continuarono per l’ardua strada. Che si ha da dire invece dei firmatari degli indirizzi a Radetzkv, dei denigratori dei martiri del 6 febbrajo, dei denunciatori d’un vero o supposto tentativo alla vita dell'imperatore nello stesso mese? E come si qualifica la condotta degli esuli aristocratici, il cui organo era l’Opinione, che dissero gl'impiccati «ribaldi e barabba», i croati «innocenti assassinati», additando all'Austria nuove vittime, incitando il Piemonte allo sfratto di tutti gli esuli che non volessero aspettare la liberazione d’Italia dal beneplacito di Casa Savoja? Il governo piemontese non tardò a seguire l’ignobile consiglio; imprigionò, sfrattò, cacciò in America, con accompagnamento d’infami calunnie, quanti emigrati erano sospetti di repubblicanesimo e di amicizia con Mazzini.

«Questo procedere — scrive Nicomede Bianchi — apparve così franco e leale al gabinetto di Vienna da fornire argomento al conte Buoi di ringraziamenti e di profferte di buon vicinato «al legato sardo in Vienna, 16 febbrajo 1853.» E Drouyn de Lhuys chiamò «ammirabile e delicato il contegno del Piemonte verso l’Austria». Ma questa, ottenuto l’intento di avvilire il Piemonte in faccia ai liberali, sequestrò i beni di tutti gli esuli, anche di quelli che avevano ottenuto la sudditanza sarda. Invano Cavour si vantava «di aver scacciato dallo stato a centinaja i fuorusciti, che si apparecchiavano a dar mano ai ribelli di Milano, ricordando che «nella negoziazione di Milano si fecero aperte dichiarazioni che nel rimettere in vigore il trattato per la consegna dei malfattori facevasi la riserva per gli imputati di crimini politici». Invano Lord Clarendon, che non aveva avuto una parola da stigmatizzare l’impiccagione dei tredici popolani, biasimava la condotta dell’Austria verso il Piemonte. L’Austria si beffava di tutti, e disse «buon viaggio» al Revel richiamato da Vienna a Torino. E Milano continuava a sfidare l’Austria; e proprio mentre si pronunciavano le condanne ai lavori forzati co’ ferri, o all’arresto in fortezza co ferri, d’una sessantina di cittadini, in Milano, rannodavansi le file della cospirazione, per una rivolta da scoppiare insieme ad altro movimento insurrezionale nel Cadore, di cui si era incaricato il colonnello Pietro Fortunato Calvi. Questi, che avea proclamato la repubblica nell’arsenale il 18 marzo 1848 e guerreggiato negli altipiani cadoresi, e sui monti del bellunese con seicento guerriglieri contro ventiduemila austriaci — illustre poi tra i difensori gloriosi di Venezia — dopo il 6 febbrajo, scampato alla razzia fatta dal governo sardo a Stradella, sguizzò fuori del Piemonte, e convenuto con un buon arciprete di Cadore per sollevare il paese scelse a compagni Morati, Roberto Marin, Fontana e Chinaglia. Traditi dalla spia Felicità Bonvècchiato, tutti i cinque furono arrestati; e così a Milano il dottor Ronchi, Zafferani, il dottor Carlo Arpesani, Tito Vedovi.

Ora, tutti questi audaci tentativi, che senza soluzione di continuità mostravano la indomita risoluzione dell’Italia, facevano capo a Mazzini ed erano diretti solo contro l’Austria. E pure più feroce che l’Austria contro Mazzini si mostrava il Piemonte. Fallito il tentativo de Paschetta sicario accreditato di Ponza di San Martino (35), ogni sforzo fu fatto per indurre il Governo Svizzero a cacciare Mazzini e gli amici suoi da Ginevra e da Losanna; poi, sognandolo in Genova, parecchia gente fu arrestata in isbaglio (36). E il dall'Ongaro nel 1851 felicemente canzonava:

«Chi dice che Mazzini è in Alemagna,

«Chi dice ch'è tornato in Inghilterra.

«Chi lo pone a Ginevra e chi in Ispagna,

«Chi lo vuol sugli altari e chi sotterra.

«Ditemi un po’, grulloni in cappa magna,

«Quanti Mazzini c’è sopra la terra?

«Se volete saper dov’é Mazzini,

«Domandatelo all'Alpi e agli Apennini.

«Mazzini è in ogni loco ove si trema

«Che giunga a' traditor l’ora suprema.

«Mazzini è in ogni loco ove si spera

«Versar il sangue per l’Italia intera.»

La stampa piemontese poi lo vilipendeva ogni giorno: i diarii del partito municipale e dell’aristocrazia lombarda gareggiavano a gettargli addosso calunnie le une più basse che l’altre; mentre la Tribuna e poi l'Italia Libera dirette da Alberto Mario, e più tardi l'Italia del Popolo diretta da Savi, ove scrivevano Maurizio Quadrio, Civinìni, Saffi e Mario in difesa del diritto calpestato e dell'Apostolo dell'Unità così ingratamente insultato, erano sequestrate, perseguitati gli scrittori e internati, e i gerenti imprigionati uno dopo l’altro; al punto che questi, prima di accettare il pericoloso posto, patteggiavano di essere mantenuti durante la certa carcere; ove di fatto si trovavano a due a tre fino a quattro insieme. Ad alcuni dei più vili assalti rispondeva Saffi (al quale, riparato in Genova dopo scampato alla forca in Romagna, i sicari della penna appuntarono avere «svelato il segreto del suo viaggio ed esposto così i suoi complici della Romagna.») Questi difendeva l'amico a viso aperto (37). E quando Mazzini scrisse l’opuscolo Affli Italiani — non per la propria difesa, ma per giustificare l’operato del comitato nazionale pur separandosi per sempre dalla cospirazione ufficiale — il governo sottraeva con la corruzione dalla stamperia Moretti in Genova l’opuscolo, arrestava prima della pubblicazione l’editore e i tipografi; e Ponza di San Martino, interpellato da Brofferio, beffandosi del parlamento e della legge, vantava la potenza del governo a frenare cogli arbitrii e coll’oro i cospiratori e i loro difensori (38).

Nicomede Bianchi poi scrisse un intero volume delirando d'odio contro Mazzini, ravvivando le rancide calunnie già smentite, additando l’esule e i suoi compagni alla vendetta dei governi, mettendoli al bando del mondo civile (Vicende del Mazzinianismo politico e religioso dal 1832 al 1854). I socialisti francesi, molti dei quali erano stati amici e collaboratori di Mazzini, non tollerarono le critiche da lui fatte ai loro sistemi con l’intima conscienza e con l’intendimento di salvare l’Italia dalla dannosa propaganda; e feriti a morte dall’aver egli dimostrato come la rovina della Francia procedesse in gran parte dalle loro dottrine, che avevano con false promesse e illusorie deduzioni ridotto il popolo indifferente a tutto che non promettesse immediati e impossibili godimenti materiali (39), lo gravarono di recriminazioni, rimproverandolo «di aver approfittato del momento in cui la democrazia era schiacciata per muoverle guerra.» Ai calunniatori volgari egli nulla rispose, ma in lettera splendida alla Nation di Brusselles dimostrava che quanto oggi scriveva sull'iniziativa rivoluzionaria aveva scritto e ripetuto da oltre vent'anni, che l'adulare un popolo non è amarlo, che egli «la Francia ama e la crede capace d’ascoltare, senza ribellarsi, la verità.»

«Ciò che m’occupa — ciò che dovrebbe oggi occupare quasi esclusivamente quanti, come Ledru Rollin, conoscono i santi sdegni e le sante esperienze — ciò che ci chiama, malgrado lievi dissidi], al comune lavoro — è il senso di ribellione che freme nell’anima davanti all’insolente trionfo della forza brutale: è la deportazione, l’esilio, la morte dei nostri fratelli nei due terzi d’Europa: è il lungo gemito delle loro sorelle, delle loro madri: la menzogna, lo spionaggio, l'immoralità corruttrice che sottentrano, per opera dei nostri padroni, alle pure ispirazioni del Vero: il grido delle oppresse popolazioni: l’insegnamento che ci porgono quei che combattono e muoiono silenziosi: il rossore che incolora la nostra fronte per quei che soggiacciono, si vendono, si suicidano, disperando nell'anima. Di fronte all'Europa anelante sotto l'incubo della menzogna, sotto la pressione dell'ingiustizia sostenuta dalla violenza, l’anima è tormentata di rimorso e d’un senso di noja per quanto non è azione o preparativo all'azione. Muoiono altrove, mentre noi consumiamo la vita in discutere. La corruzione s’innesta, mentre noi, per qualche parola un po’ acremente proferita, accenniamo a dividerci, nel core dei popoli. E s’abbandona l’iniziativa all’impero, mentre noi affermiamo, irritati, ch'essa appartiene alla Francia, all’Italia o all’Ungheria. L’iniziativa? Essa è oggi in mano al nemico. È necessario riconquistarla e ingigantirla col lavoro di tutti. Là sta l’avvenire. Là deve concentrarsi ogni nostro pensiero (40)».

E da Emilio Visconti Venosta e da altri «traviati giovani di Milano» si accomiatò con una lettera che ancor commuove alle lagrime, tanto vi traspira l’angoscia per l’abbandono di uomini i quali avevano vissuto della sua vita, giurata la sua fede, corsi gli stessi pericoli, serbate le stesse speranze dopo il 1848, e ora freddamente impassibili davanti la lotta titanica del popolo rallegravansi della disfatta perché distruggerebbe la influenza di lui.

«Io ho la morte nel cuore, Emilio, scrivendovi. Le codardie, le bassezze, il gelo che m’è toccato vedere e palpare in questi ultimi mesi, hanno superato quello ch’io, nei momenti più neri, poteva idearmi.... Io vi portava un vincolo di simpatie straniere, un vincolo con importanti elementi, un po’ di fascino esercitato sui giovani d’azione. Non potevate giovarvene, e spegnermi, annientarmi il di dopo? Non avreste avuto un rimprovero da me, com’è vero ch’io esisto! Ho il tarlo nel cuore; non posso più gioire, e la vita mi pesa dacché io non stimo più i meglio educati fra gli uomini del mio paese. E in Italia io non ho più che sepolture. E all'estero non so più come parlare dei nostri patimenti: le ciglia s’inarcano, e mi sento dire: Come fate a sopportare tanto? il popolo è visibilmente con voi: aiutatevi dunque, o soffrite uniti(41)».

De’ suoi dolori personali non una parola mai, né anche accenna alla sventura che nell’anno del maggior lavoro l'aveva colpito, la morte della madre. Quando tutte le lettere di lui a lei saranno pubblicate, allora si conoscerà meglio che cuore era il suo, quali tesori di tenerezza, di semplicità, di squisita gentilezza racchiudeva la vita intima di quell’uomo condannato dalla sua missione a vivere solo, frainteso, consolato soltanto da quell’amore materno, sostenuto dall’unica e speranza di potere confortare gli ultimi anni di lei e riceverne l'ultima benedizione. Il primo giorno dell’anno 1852 egli scriveva:

«Madre mia. — Buon anno; cioè possa l’Italia emanciparsi, e noi riabbracciarci — e se no, possa Id«dio darci rassegnazione e calma e costanza nella nostra fede. L’anno si chiude con un’apparenza ostile a noi e ai nostri desideri. La reazione ha preso l’iniziativa quando pieno ce lo aspettavamo. La Francia è in mano di un despota militare, e, per qualche speranza d’interessi materiali, lo acclama. In Piemonte «i primi passi son mossi verso un sistema retrogrado. Nella Spagna avrà luogo tra pochi giorni probabilmente un colpo di Stato. In Inghilterra concedono codardamente al desiderio della pace il rinvio di Lord Palmerston, inviso, benché con poca ragione, ai despoti. Note minacciose della Francia, dell’Austria, della Russia, della Prussia, della Confederazione Germanica, piovono contro noi sull’Inghilterra. I nostri padroni millantano volere e potere mettere fine radicalmente alle tendenze rivoluzionarie. Ma io ricordo un vecchio proverbio che dice: l’ora più tenebrosa è l'ora ultima della notte. Chi sa che il proverbio non abbia ragione?... Amatemi.»

«8 gennajo 1852. — Ricevo lettere dai prigionieri di Roma, i quali condannati a cinque, a dieci, a quindici anni di ferri, gridano Viva la repùbblica e mi scrivono parole d’entusiasmo e d’affetto da far piangere. E Roma è pure una città delle più ineducate, ma il pensiero nazionale profondamente sentito l’ha nobilitata.»