|

Carlo Pisacane, il «romito» di Albaro (Zenone di Elea - Giugno 2024) |

| PISACANE E LA SPEDIZIONE DI SAPRI (1857) - ELENCO DEI TESTI PUBBLICATI SUL NOSTRO SITO |

MICHELE

ROSIL'ITALIA ODIERNADue secoli di lotte, di studi e di lavoro per l'indipendenza e la grandezza della PatriaVOLUME SECONDO Tomo Primo Con 11 tavole, 3 carte storico-geografiche e 525 illustrazioni nel testo. 1923 UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE (già Ditta Pomba) ROMA—TORINO—NAPOLI |

| [Abbiamo messo le note a pie’ di pagina invece che a fine capitolo – NdR – eleaml.org] |

| (se vuoi, scarica il testo in formato ODT o PDF) |

Capitolo II

L'Italia in generale e il Regno di Sardegna in particolare dal Congresso di Parigi alla guerra del 1859.

SOMMARIO. 1. Il convegno di Parigi e l'aumento del prestigio sabaudo. Manin, Mazzini e Cavour. La Società Nazionale. Rapporti con Garibaldi e con Cavour e profitto che questi ne trae a danno dei rivoluzionari e dei Governi conservatori. 2. La politica sarda verso lo Stato romano in particolare. Il rapporto dell'ambasciatore francese a Roma De Rayneval e la risposta dei liberali. Il viaggio di Pio IX. Colloquio del Pontefice con G. Pasolini. Pericolo piemontese. Il vicariato politico. Minghetti e Pio IX. Le riforme e la stabilità del Potere temporale. Il viaggio papale e il duplice inganno. Progresso della decadenza. 3. Il Regno delle Due Sicilie prima del Congresso di Parigi e il Governo sardo. Zelo piemontese per il Mezzogiorno in aumento dopo il Congresso. Il Piccolo Corriere e La Libera Parola: concordia nel demolire, dissidio nel ricostruire. Il tentativo Bentivegna (22 novembre 1856). Soccorsi preparati in Piemonte. Attentato di Agesilao Milano (8 dicembre 1856). Lo scoppio a bordo del Carlo III (4 gennaio 1857). Eco alla Camera piemontese. 4. I tentativi del giugno 1857 a Genova, Livorno e Sapri. Processi relativi. Tesi degli avvocati difensori a Genova, premure e apprezzamenti del Cavour. 5. Carattere dei tentativi e profitto che ne ricava il Governo sardo. Protesta di Mazzini. La questione del Cagliari e l'intervento inglese. Relazioni austro-sarde dopo il viaggio di Francesco Giuseppe a Milano. L'attentato Orsini. Le richieste francesi per la vigilanza sugli emigrati e sulla stampa. La condotta del Governo sardo e la soddisfazione di Napoleone. 6. La politica di Napoleone e la questione italiana. Preparativi del Congresso di Plombières. L'invito dell'Imperatore a Cavour. Passaggio di questo per la Svizzera e il saluto politico del vicepresidente del Gran Consiglio. Il convegno. Ampia discussione delle cose italiane. Intese e previsioni. Non unità italiana, ma ingrandimento del Piemonte e Confederazione sotto la presidenza del Papa. Poca praticità di questo programma e probabile soluzione della questione italiana in caso di guerra. Compensi chiesti da Napoleone: cessione di Nizza e Savoia e matrimonio della principessa Clotilde. Accordi per il casus belli.

1. I Ministeri D'Azeglio e Cavour avevano sempre cercato di attirare novatori dei partiti estremi dimostrando come la vita civile del Piemonte e dell'Italia si potesse svolgere trasformando l'antica Dinastia sabauda, senza recare scosse troppe forti che avrebbero impensierito le grandi Potenze ormai tutte un po' reazionarie, o tutt'al più favorevoli solo a temperate libertà.

Specialmente repubblicani unitari si accostarono alla Monarchia, e dopo il tentativo di Milano del 6 febbraio 1853 crebbero di numero fra gli emigrati, e fra i cittadini rimasti in patria. Gioberti fin dal 1851, rinunziando alla Confederazione guelfa aveva preveduto nel suo Rinnovamento civile d'Italia una monarchia unitaria coi Savoia, e via via studiosi ed uomini d'azione l'avevano approvata.

Daniele Manin, capace di trascinare un grande numero di ammiratori e di amici, aveva finito coll'aderire alla Casa di Savoia, seguendo, in sostanza, una evoluzione naturale, non creata dagli insuccessi del partito di azione, né dalle vicende della guerra di Crimea, ma dai primi e dalle seconde certo aiutata. Mazzini, il quale stimavasi capo della maggior parte dei repubblicani, il 26 febbraio 1855 pubblicava un indirizzo all'esercito piemontese, dipingendo la sua andata in Crimea come un'imposizione dell'Austria, che lo teme e vuole indebolirlo in una guerra combattuta «per interessi mercantili dell'Inghilterra e per mire politiche dell'imperatore di di Francia». A suo credere, la guerra ha nulla di nazionale, quindi i soldati non sono tenuti a parteciparvi neanche per forza del giuramento che li unisce al Re, solo come simbolo della patria (1). Manin invece, all'annunzio dell'alleanza anglo-franco-sarda, aveva dichiarato che i repubblicani avrebbero seguito la Casa di Savoia per fare l'Italia, ed aveva esortato i costituzionali sardi a lavorare per questo, non ad ingrandire il Piemonte, ad essere italiani, non municipali. Ed alla vigilia del Congresso di Parigi, nel gennaio del 1856, dichiarava di accettare lealmente la monarchia unitaria e la Casa di Savoia «purché (questa) concorra lealmente a renderla indipendente ed una». E le medesime cose in sostanza ripeteva più tardi a Cavour veduto a Parigi dopo il Congresso (2).

Fra Manin e Mazzini si accende una vivace polemica: il primo muove rimproveri al secondo per aver provocato con facilità moti inefficaci e per aver bandita la teoria del pugnale. Mazzini risponde ribattendo le accuse e attaccando: giustifica le proprie iniziative, ammette la violenza per iniziare la riscossa, «dalla daga dei Vespri al sasso di Balilla, e non la violenza per la violenza, tranne che venga da parte di persona atrocemente offesa, il qual caso, più volte ripetutosi isolatamente, portava a questa conclusione: la teoria del pugnale non ha mai esistito in Italia; il fatto del pugnale sparirà quando l'Italia avrà vita propria, diritti riconosciuti e giustizia». Ma guardando alla sostanza del dissidio quale appariva in quel momento, si vede che Mazzini non solo nega alla Monarchia la volontà e la forza di unire l'Italia, ma crede dannoso il suscitare speranze nel popolo verso un Sovrano rappresentato da Ministri che «perseguitano, imprigionano e trasportano in America quei che s'adoprano a muover guerra allo straniero dismembratore della nostra Patria». E coerente ai suoi principî, anche durante queste polemiche attacca le Monarchie facendo una spedizione in Lunigiana, donde spera che il movimento insurrezionale si estenda ai vicini territori della Casa di Savoia e da questi alla rimanente Italia (3).

La spedizione andò male e la polemica da Mazzini a lungo sostenuta si risolse in danno di lui, e contribuì certo ad affrettare la formazione della Società Nazionale, di cui Manin ebbe anche la presidenza, ma per Parte prima Capitolo II 675 breve tempo, giacché, morto poco dopo, fu sostituito da Giorgio Pallavicino Trivulzio.

La Società Nazionale sorta nel 1856 intende (così leggesi nel proclama dei promotori) di anteporre ad ogni predilezione di forma politica o d'interesse municipale e provinciale il gran principio dell'Indipendenza ed Unificazione italiana: «sarà per la Casa di Savoia, finché la Casa di Savoia sarà per l'Italia in tutta l'estensione del ragionevole e del possibile», e per raggiungere l'alto scopo propostosi crede «necessaria l'azione popolare italiana, utile a questa il soccorso governativo piemontese».

Presto dava il suo nome alla Società Giuseppe Garibaldi che da qualche tempo tornava ad esaminare con calma e con spirito conciliante la politica della Casa di Savoia, e riprovava i tentativi intempestivi che rovinano o almeno screditano la nostra causa, come scriveva da Genova il 4 agosto 1854 all'Italia del Popolo (4).

E circa un anno e mezzo più tardi, il 3 febbraio 1856, pur da Genova, scrivendo a Jessie W. Mario così spiegava la propria condotta e in certo modo preannunziava il suo programma futuro.

«Se non mi lancio a capitanare un movimento, è perchè non vedo probabilità di riuscita, e voi dovete indurre dalla mia vita passata ch'io devo intendermi alquanto d'imprese arrischiate.

«Una parola sul Piemonte. In Piemonte v'è un esercito di quarantamila uomini, ed un Re ambizioso: quelli sono elementi d'iniziativa e di successo, a cui crede oggi la maggioranza degli Italiani.

|

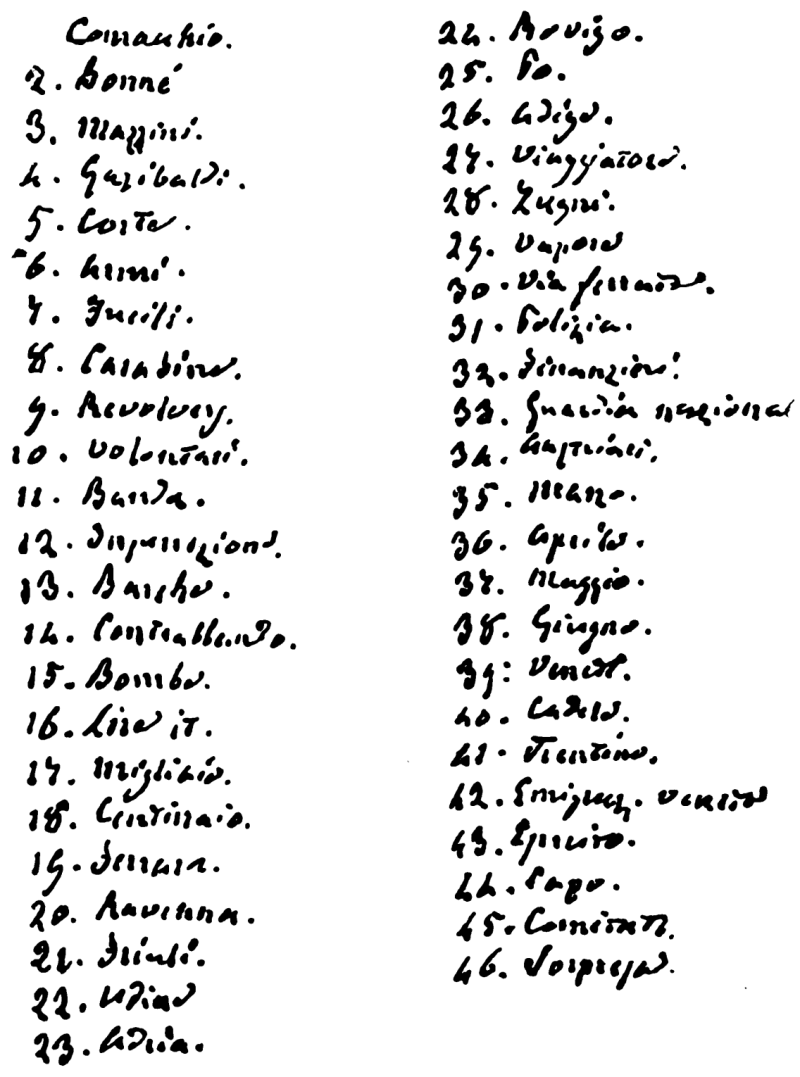

Fig.

406 - Autografo di Giuseppe Mazzini. |

«D'altra parte se il Piemonte tentenna e si fa minore della missione a cui lo crediamo chiamato, noi lo rinnegheremo. Che altri si accinga alla santa guerra, anche temerariamente, ma non con insurrezioni da ridere, e voi troverete il vostro fratello sui campi di battaglia. Combattete: io sono con voi, ma io non dirò agl'Italiani: sorgete per far ridere la canaglia. Vous ai-je parlé franchement?» (5).

E il 13 aprile conferma in sostanza i medesimi propositi scrivendo a G. B. Cuneo «L'Italia marcia all'unificazione nazionale: questo è fatto incontestabile. La opinione dei più è capitanata dal Piemonte; io, e credo altri, preferiamo non far nulla piuttosto che far male. I più terribili avversari nostri, i preti, sono potentissimi, e lo sono, perchè fan capo a Parigi, ove, comunque sia, fatalmente regge il dominio della situazione europea... Io ripeto: Italia sia Italia una! e se retta da chi sia degno di alzarla, ancora quella dei tempi andati».

Quindi è logico che circa un mese appresso, il 20 maggio scrivesse a Giorgio Pallavicino Trivulzio: «Imparai a stimarvi ed amarvi dal nostro Foresti, e dalle vicende dell'onorevole vostra vita. Le idee che voi manifestate sono le mie, e vi fo padrone quindi della mia firma per la dichiarazione vostra. Vogliate contraccambiare coi miei affettuosi saluti Manin, Ulloa e La Farina, ch'io vo superbo di accompagnare in qualunque manifestazione pubblica». E il 5 luglio allo stesso Pallavicino conferma e lo esorta a dire quando dobbiamo fare qualche cosa (6).

Con queste adesioni e apertamente appoggiata dal Governo sardo la Società Nazionale si diffuse agli occhi di tutti in Piemonte e si organizzò di nascosto nelle altre parti d'Italia: languì alquanto dopo la guerra del 1848, ma ebbe tosto una forte ripresa che le permise di partecipare efficacemente agli avvenimenti del 1860 (7).

Intanto diventa subito nelle mani del conte di Cavour uno strumento efficace per diminuire l'opposizione rivoluzionaria e per aumentare gli amici della Casa di Savoia.

2. Questi vanno ormai crescendo di giorno in giorno anche per le condizioni peculiari in cui si trovavano due Stati italiani, assai discussi a Parigi, il Romano e quello delle Due Sicilie, dove Pontefice e Borboni erano sempre di più vigilati dal Governo sardo, con particolare zelo, cosicché giova darne qui alcune notizie.

Nel periodo che va dalla Restaurazione al Congresso di Parigi le relazioni tra il Piemonte e la Santa Sede furono spesso cattive a causa dei contrasti fra Chiesa e Stato nel Regno sardo, e divennero talvolta peggiori per l'eco che la politica interna ed estera sarda aveva nello Stato pontificio, come vedemmo nel capitolo precedente. Ma dopo il Congresso di Parigi le cose peggiorarono ancora.

|

Il Governo pontificio sentì tutta la gravità della propaganda che all'estero si faceva a suo danno, e cercò dimostrare, contrariamente a quanto dicevasi, come buone fossero le condizioni dei suoi popoli e come questi fossero contenti di obbedirgli. A confermare sostanzialmente questa tesi l'ambasciatore di Francia in Roma, De Rayneval, il 14 maggio 1856, mandò a Parigi un rapporto sulle condizioni dello Stato romano, rilevando alcuni difetti, ma notando molti pregi. La mitezza delle tasse, i numerosi impieghi conferiti a laici, la scarsa deferenza del pubblico verso questi e la mancanza di un vero desiderio popolare di mutamenti potevan parere buone ragioni per lasciare le cose come stavano, tanto più che gli inconvenienti da esso riconosciuti, come il rifuggire da responsabilità, l'amore degli accomodamenti, la deficienza di energia e simili vengono, non dal Governo, ma dal carattere del popolo. La difesa è abile, afferma cose vere, ne tace altre, ma venendo da un ambasciatore di Potenza amica dei Governi sardo ed inglese e contenendo critiche alla politica di questi poteva provocare malumori diplomatici e specialmente discussioni da varie parti, ove fosse resa pubblica. E la pubblicazione fu fatta dal Daily News del 18 marzo 1857 per opera del Cavour, il quale avevane avuta copia dal rappresentante sardo in Roma, marchese Migliorati, amico personale del De Rayneval. I liberali moderati romani confutarono il documento, Marco Minghetti fece altrettanto con un opuscolo ch'ebbe larga diffusione in Europa, e la questione italiana apparve più che mai viva e grave (8). Migliorati e De Rayneval lasciarono presto Roma, e il primo non fu certo lieto della condotta del Cavour, temendo di apparire scorretto e sleale verso il collega francese, che s'era in lui confidato. Era ancor viva l'eco di questo fatto quando Pio IX, quasi per dimostrare al mondo come i sudditi fossero di lui contenti e i suoi vicini amici, fece un viaggio nelle Marche, Romagne ed Umbria, e passando il confine visitò Modena e Toscana. |

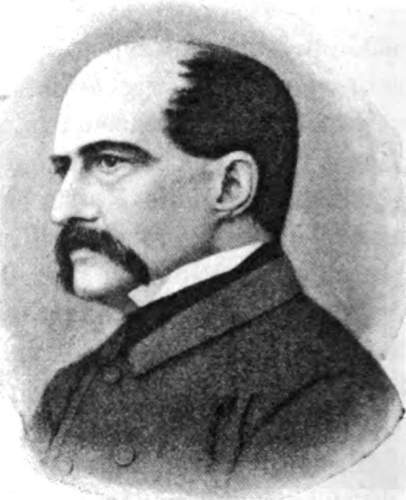

Fig. 407. Conte Giuseppe Pasolini (Dalle sue Memorie) |

Dovunque fu accolto con grandi feste, ma da colloquî avuti capì che il suo Governo era criticato non solo da parte di elementi irreligiosi o rivoluzionari spinti, ma anche da parte di molti cittadini che, pur non essendo ostili ai dogmi della Chiesa, e rifuggendo in politica dagli estremi, avrebbero finito col rovesciare il Potere temporale anche coll'appoggio piemontese.

Ad Imola il 7 giugno venne salutato con affetto dai suoi antichi diocesani, fra i quali era il conte Giuseppe Pasolini, che egli da vescovo spesso vedeva e da Sovrano aveva avuto a fianco nel periodo delle riforme.

Il Pasolini aveva visitato il Papa a Roma, anche di recente, nell'aprile del 1855 e nell'ottobre del 1856: ne era uscito scoraggiato per gli uomini che lo circondavano, mentre nulla aspettavasi dall'Inghilterra e dalla Francia neanche dopo il Congresso di Parigi e credeva invece di poter ottenere dei miglioramenti da lui solo, «sempre buono, e desideroso del bene, ma slegato e diviso affatto dal Paese» (9).

Rivedendolo ad Imola dopo tutto quel che si era detto e scritto nell'ultimo anno senza che nulla di concreto si fosse fatto, sperava ancora nel Pontefice pur riconoscendo le ostilità interne ed esterne che si opponevano al suo programma. E coll'amico Minghetti avea concertato un vero piano per ottenere qualcosa, sicuro che anche il Cavour era contento che occorresse «trarne qualche profitto». E cercò subito di raggiungere lo scopo parlando a Pio IX ad Imola l'8 giugno. Riferiamo il colloquio colle parole delle Memorie del Pasolini raccolte dal figlio: «Io credo che sia stata felice ispirazione quella del viaggio dicevagli mio padre così molte cose giungeranno all'orecchio di Vostra Santità che altrimenti non sarebbero giunte mai. Io ho visto rispondeva il Papa le magistrature di tutti i paesi; tutte mi hanno parlato di bisogni locali, cui io mi sono sforzato di soddisfare il meglio possibile, nessuna di bisogni governativi. A Bologna rispose il Pasolini Vostra Santità troverà bene spiegata questa necessità.

|

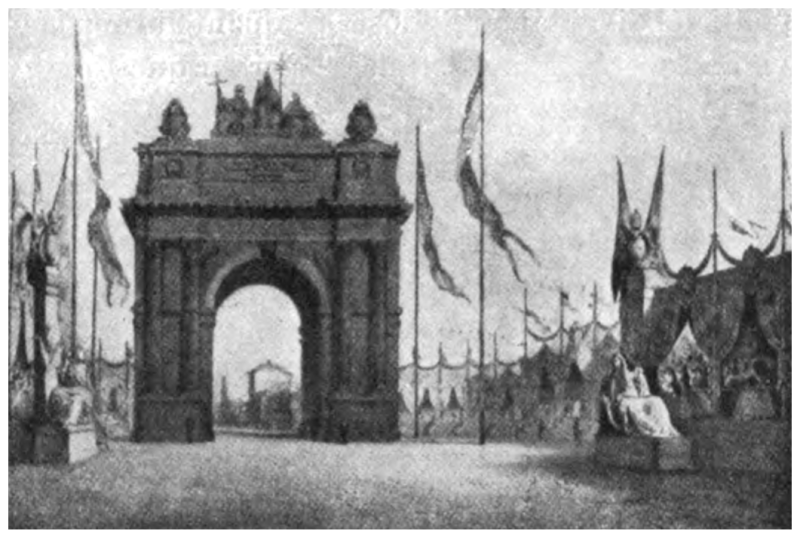

Fig. 408. Arco eretto in Bologna per l'ingresso di Pio IX (Da un'incisione del tempo riportata in COMANDINI, L'Italia nel secolo XIX). |

E là c'è la quintessenza del liberalismo..... E ciò detto, il Papa proferì il nome del Minghetti e di altri bolognesi. Io sono loro amico disse mio padre del primo soprattutto, col quale ho diviso tante pene e piaceri. — Fate bene, non ve ne rimprovero. Ebbene, io credo che li troverà di una moderazione perfetta.

Ma se questi Governi liberali debbono assomigliare a quello del Piemonte — continuò — il Papa debbono essere anticristiani, ed in fondo disgustare una parte grandissima della popolazione.

Ma si è fatto rispose il Pasolini un abuso troppo grande della parola liberale; il Governo può essere liberale, e dev'essere cristianissimo. A Bologna fu preparato il celebre progetto del Vicariato..... Sì, il Vicario del Papa.

Ah! il progetto Cavour! Ebbene, io non credo che sia stato fatto a Bologna.

Ma, al tempo della Restaurazione, Minghetti mi fece sapere che avrebbe voluto che si mantenesse la Costituzione. Sì, fece un opuscolo e lo stampò, e credo che io gli suggerissi il modo di farlo avere a Vostra Santità. Cambiamenti sostanziali disse il Papa io non ne voglio..... ci vorrebbe un'armata. Chi è stato scottato dall'acqua calda teme la fredda. Poi quei giornali che si stampano in Piemonte, e che io leggo, tolgono perfino il piacere di far grazie e riforme, attribuendole ora al Ministro francese, ora all'altro. Io mi renderei garante disse il Pasolini che quelle persone non scrivono in quei giornali. Ma il signor di..... girava per Roma cercando firme per il progetto Cavour, e uno dei ricercati venne da me a dirmelo. Io non mi occupo di politica rispose il Pasolini sono amico dei miei antichi amici, non so la condotta del signor di..... come so quella di questi. Io ho fede nelle persone che Vostra Santità deve vedere a Bologna; Minghetti è un uomo che non fa che studiare; sono galantuomini, li sentirà, e vedrà che cosa sia da fare.

«Il colloquio continuò molto, sempre aperto e benevolo, ecc.» (10).

Pochi giorni dopo il Pasolini ebbe a Bologna un altro colloquio col Papa senza cavarci nulla; gli parlò invano della Costituzione spiegando che la cattiva riuscita del 1848 dovevasi al fatto che «in quei giorni era piovuta a Roma tutta la demagogia d'Italia», mentre ora le cose andrebbero diversamente: gli parlò di Minghetti rimasto fedele anche nel 1849, e si sentì rispondere che il Minghetti «è tutta roba del Piemonte il quale è dominato da idee antireligiose, e vuole pigliarsi tutta Italia». Pasolini tentò spiegare che certi eccessi accadono sempre «quando le questioni di politiche diventano religiose», e quanto al resto aggiunse che il «Piemonte vuole cacciare gli Austriaci, e per far questo gli occorrono le forze riunite di tutti gli Stati italiani» (11).

Anche il Minghetti parlò due volte con Pio IX: la prima volta gli raccomandò di rinnovare la politica del 1847, e ricevette l'invito di tornare, cosa che fece, ma senza soddisfazione, avendo il Papa deviato i discorsi più importanti, cosicché egli ne ricavò meno dell'amico Pasolini.

Questi fra il primo ed il secondo colloquio del Minghetti aveva parlato a Pio IX, per la terza volta, a Ravenna, dove il Pontefice era bene lieto dell'accoglienza ricevuta, ma nulla ne ottenne, come nulla ottenne Carlo Bevilacqua che trovò il Papa desideroso del bene, ma senza coraggio di agire.

In conclusione Pio IX riconosceva, forse esagerando, le difficoltà di agire, non era alieno dal far temperate riforme, ma credeva che la grande maggioranza del popolo desiderasse lo statu quo e che altri volesse indurlo a riforme per gettar poi il Paese nelle braccia della rivoluzione o piuttosto del Piemonte. Certo il contegno del Governo sardo, col quale i liberali moderati avevano rapporti, non era rassicurante, e solo un Governo forte avrebbe potuto rompere queste relazioni, introdurre opportuni mutamenti, e impedire che si andasse più innanzi. Ora da tutto quanto abbiamo veduto nel nostro racconto risulta che il Governo pontificio non era tale ed inoltre, data la propria natura, incontrava particolari difficoltà ignote agli altri.

Riguardo alla condotta delle Autorità amministrative e del popolo in genere durante il viaggio di Pio IX, ammettiamo che difficil cosa fosse avvicinare il Pontefice, circondato com'era dagli uomini che rappresentavano il Potere centrale che non voleva controlli (e il Potere centrale aveva modo di vigilare il Pontefice anche senza farlo accompagnare da Ministri), ma è pure certo che, tranne i pochi uomini ricordati, e che per le ragioni dette e per i precedenti del 1848 eran sospetti, Autorità e cittadini cullarono il Papa in rosee illusioni. Bologna stessa accolse con gioia il Pontefice, divenne piuttosto fredda, sembra, quando vide che gli Austriaci non partivano come si era sperato, ma non parlò. Né parlò Ravenna che accolse bene la visita pontificia erigendo persino una statua colossale di Pio IX sulla Porta Adriana restaurata su disegno di Alfredo Baccarini. Si prepararono qua e là indirizzi relativi ai bisogni del Paese, ma non si riuscì a farli giungere al Papa. Insomma il malessere politico rimase nascosto.

|

Fig. 409.

Porta Adriana in Ravenna restaurata per la visita di Pio IX. |

«Riunendo le mie idee (così scriveva il Pasolini al Minghetti il 15 giugno) e riepilogando i discorsi più credibili e più importanti riferiti dagli altri, questo è il fatto capitale: nessuno accennò ad alcun bisogno pubblico politico: chiesero grazie, fabbriche, ponti, strade, nulla più. Eppure i gonfalonieri sono molti, moltissimi i magistrati; taluno fece parte di corpi politici; il Guarini fu collega del Rossi. A Faenza il Papa ha finito per destare vero entusiasmo di sé.

«Un faentino mi diceva: Ora vedremo cosa farà.

Che cosa gli chiedete? Denari per fare la porta della città. Parmi che non dovreste aspettar altro. In conclusione, ecco una duplice serie d'inganni: uno che scende dall'alto in basso, l'altro che dal basso sale all'alto. Sicché l'enimma, anziché rischiararsi, si oscura vieppiù. Ti confesso, questo pensiero mi addolora. Mi pare che il Principe e il Popolo sarebbero degni di migliori destini. La questione dei rimedi è difficile, lo comprendo; ma non è difficile che la verità nuda, semplice espositrice dei fatti, delle cose come sono precisamente, possa venir fuori, possa spiegarsi fuori, possa spiegarsi nel suo vero colore di credibilità che è proprio sua».

Detto come a torto si pretenda che tutto faccia Bologna (e Bologna nulla fece), e dolendosi che la sua Ravenna si comporti come le altre città, continua: «Quando tutti, tutti, i governanti i primi, a torto o a ragione sclamano tuttodì contro il Governo; quando non la sicurezza individuale, non i materiali interessi del Paese sono assicurati, quando a vista di tutti il popolo imbestialisce e peggiora, e il Principe viene amichevole, sorridente, e si mischia al Popolo, e non una sola voce ripete il discorso quotidiano di tutti, oh è una sventura! Poi venga qualche voce; venne quella di Bologna: chi non la incolperebbe di faziosa, di cupida di privati guadagni, e di private ambizioni? Concludo: la Provvidenza guida da sè i destini degli uomini; le occasioni che ai nostri occhi sembrano le più eccellenti, ci appariscono per dimostrare la nostra insipienza» (12).

Proprio così: il Governo pontificio non poteva esser salvato: come tanti altri Governi che lo precedettero e lo seguiranno, cadrà avendo compiuto la propria missione: la duplice serie d'inganni, di cui parla Pasolini, vi fu, però, non voluta, com'egli sembra credere, per danneggiare chicchessia, ma sôrta spontanea per la miopia, e per la debolezza di tutti. Miope e. debole il Governo che non sapeva usar mezzi indiretti per conoscere i bisogni dei popoli e non aveva l'accortezza di studiare le critiche dei nemici sceverando la verità da ciò ch'era opera della passione, deboli i singoli novatori che parlando temevano danni individuali e lasciavano crescere i mali pubblici, senza curarsi di migliorare lo Stato, che essi (intendo i riformisti) dicevano di voler conservare.

I fatti dell'ultimo biennio (1856-1857) tolgono qualsiasi speranza di riforme anche tenui. I governanti superficiali (e son sempre maggioranza) fecero credere e forse credettero essi stessi che tutto andasse bene, i novatori moderati si accostarono sempre di più al Piemonte appoggiando la propaganda della Società Nazionale.

|

Fig. 410.

Giuseppe La Farina. |

3. Ferdinando II dal 1849 al 1856 si era retto abbastanza bene e gli inconvenienti della politica aveva accomodati con una certa abilità. Alla Sicilia poi aveva rivolte cure particolari, sia pure con poca fortuna, sapendo bene come l'Isola avesse tradizioni e bisogni speciali che non si potevano porre in oblio. Il Governo sardo non distolse mai gli occhi dalle Due Sicilie, accolse ed accarezzò gli emigrati e con piacere li vide in buon numero seguire un Comitato costituito a Torino, desideroso di risolvere la questione meridionale d'accordo colla Casa di Savoia. Altri emigrati, che preferivano a Napoli una dinastia murattiana ritenuta cara a Napoleone III, cercò attirare mostrando i pericoli che sarebbero venuti da una nuova Casa straniera e facendo balenare i vantaggi di una probabile unità. I pochi esuli napoletani e i pochissimi siciliani fautori di repubblica teneva d'occhio, non disperando di attirarli a sé, mentre ricercava i rapporti che essi avevano col Comitato di Malta, fedele sostanzialmente al programma di Mazzini. In sostegno dei sabaudisti pubblicavasi in Piemonte Il Piccolo Corriere diretto dal messinese Giuseppe La Farina, caro al Cavour, che ne incoraggiava la politica. I liberali spinti, che sostenevano il Comitato di Malta, nell'agosto del 1856 cominciarono a pubblicare a Genova, sotto l'indicazione, prima di Malta, poi d'Italia, un giornale clandestino, La Libera Parola, che veniva introdotto nelle Due Sicilie per mezzo di marinai del Paese, i quali, assai numerosi, capitavano a Genova. Il giornale, ostilissimo ai Borboni, metteva in guardia i patrioti verso Murat, la Francia e l'Inghilterra e raccomandava un'azione popolare che avrebbe dovuto estendersi a tutta Italia. |

L'assetto di questa è previsto, nelle grandi linee, secondo il programma mazziniano, ma qualche articolo del giornale sembra voler ammettere, date certe eventualità, un assetto diverso. Anzi uno dei redattori più autorevoli, il Mordini, credeva che, qualora il Re sardo si fosse messo alla testa della Nazione, i democratici avrebbero dovuto sagrificare le proprie opinioni e combattere sotto le bandiere del Re.

Non tutti i repubblicani l'avrebbero certo seguito, ma tutti i repubblicani avrebbero approvato un moto antiborbonico nelle Due Sicilie, sia pure con un programma ricostruttivo diverso dal proprio, qualora non avessero potuto prendere l'iniziativa.

|

E riguardo al moto antiborbonico altrettanto pensavano i moderati delle varie Scuole e soprattutto gli emigrati che facevano capo a Giuseppe La Farina e al Piccolo Corriere. Il trionfo dell'azione li avrebbe certamente divisi, ma l'azione desideravano tutti, sotto la propria guida, se possibile, in un modo qualsiasi, qualora fosse stato necessario. Col Comitato di Malta inspirato da Nicola Fabrizi aveva rapporti Francesco Bentivegna già deputato al Parlamento siciliano nel 1848, e dal 25 febbraio 1853 al 2 agosto 1856, tenuto a domicilio coatto a Corleone, come pericoloso nemico del Governo. Egli riceveva la libertà, mentre gli amici di Malta, prevalentemente repubblicani, desideravano agire, fors’anche per mostrare la propria compattezza ed energia al popolo dell’isola e per indebolire i moderati che realmente erano lenti e disperdevano forze preziose nelle loro divisioni tra fautori dell’indipendenza siciliana, o quasi, sabaudisti e murattiani. Una insurrezione violenta sarebbe dovuta scoppiare in centri minori, Corleone, Villafrate, Mezzojuso, Baucina, Cefali!, il 12 gennaio 1857, anniversario della insurrezione del 1848, e festa del Re, e si sarebbe dovuta estendere ai centri maggiori, appoggiata altresì da aiuti esterni. In verità sopra soccorsi concreti non si poteva contare, sopra un movimento nel Napoletano ed in altre parti d’Italia ancor meno, ma era lecito sperar qualcosa da un certo spirito rivoluzionario elle diffondevasi dovunque, dalle dicerie che correvano intorno a pressioni francesi sul Governo napoletano, dalla attività degli emigrati all’estero e simili, elementi certo insufficienti per vincere una rivoluzione, ma bastanti per iniziarla. |

Fig 411. Barone Francesco Bentivegna (Dal monumento erettogli in Corleone) |

E il Bentivegna la iniziò di fatto a Corleone il 22 novembre, fu seguito da circa 200 uomini coi quali riuscì a sollevare alcuni piccoli centri.

La notizia del moto destò grande impressione: a Genova esuli napoletani si riunirono il 6 dicembre in casa di Casimiro De Lieto, e per soccorrere i ribelli di Sicilia aprirono una sottoscrizione e nominarono un Comitato costituito di Carlo Pisacane, Casimiro De Lieto e Federico Salomone «per attivare quanto da loro sarà creduto idoneo nei momenti supremi nei quali versiamo».

|

Fig. 412. — Salvatore Spinuza. (Dal busto erettogli in Cefalù.) |

Soccorsi agli amici ribelli non si poterono mandare, cosicché dei denari raccolti, 1200 lire furon consegnate il 22 maggio 1857 a Carlo Pisacane che si accingeva alla spedizione di Sapri, e 250 servirono a coniare una medaglia in onore di Francesco Bentivegna e di Agesilao Milano. A Torino profughi meridionali come Cosenz, La Masa, La Farina, uniti con amici d’altre parti d’Italia, quali il Vare, veneto, il Montini, toscano, costituirono un Comitato per soccorrere il Bentivegna. Redattori del Piccolo Corriere e del La Libera Parola, si davano la mano per sostenere apertamente in questa occasione il programma nazionale. Il Bentivegna fu preso e dopo la sentenza d’un Consiglio di guerra, il 20 dicembre 1856, venne impiccato a Mezzojuso, e così pure Salvatore Spinuza, che aveva sollevato Cefalù. Alcuni compagni condannati a morte ebbero la commutazione della pena, ed altri subirono pene minori. Il tentativo Bentivegna rende evidente quanto la comunanza d’interessi e qualche sintomo anteriore facevano intuire, cioè l’unione (lei novatori siciliani coi novatori del Napoletano e delle altre parti d’Italia nella lotta contro i medesimi nemici e nello svolgimento d’un programma nazionale sostanzialmente identico. E l’unione non verrà più meno. Pochi giorni prima della morte di Bentivegna, l’8 dicembre, a Napoli il soldato Agesilao Milano, in una rivista, tentava di uccidere il Re e veniva impiccato il 13 dello stesso mese. Egli prima di morire dichiarò che aveva agito per la libertà d’Italia e che nel compiere il suo atto non si era concertato con chicchessia, cosa quest’ultima ammessa da pochi. I borbonici per i primi credettero ad un complotto, e ne videro una conferma nello scoppio avvenuto il 4 gennaio 1857 a bordo della regia nave Carlo III nel porto di Napoli. |

|

Ferdinando II che nella rivista dell’8 dicembre mostrò molto coraggio personale, sembra che in seguito ripensando all’attentato ed all’insieme dei fatti avvenuti in pochi mesi, divenisse assai pensieroso. Rimase chiuso nella Reggia di Caserta e si astenne persino dalla rappresentazione di gala data il 12 gennaio al San Carlo di Napoli per il suo natalizio. La sua assenza aumentò le voci che già correvano di prossimi avvenimenti gravissimi, voci che non furono davvero disperse dalle dimostrazioni popolari e ufficiali di giubilo e di devozione fatte in onore del Re, dimostrazioni alle quali parteciparono talvolta rappresentanti stranieri, compreso il sardo. Tali cose ebbero un’eco alla Camera di Torino. Angelo Brofferio prendendo occasione dall’intervento dell’incaricato consolare piemontese alle feste celebrate a Messina, descrisse con neri colori le condizioni delle Due Sicilie e deplorò la condotta del Governo sardo che rendeva omaggio al Re borbonico e non mandava piuttosto una nave per confortare colla vista della bandiera quel generoso popolo nei pericoli e nelle battaglie. Cavour risponde che la sua politica non eccita moti incomposti, né usa mezzi rivoluzionari durante la pace. «Se avessimo voluto (aggiunge) mandare un naviglio per suscitare indirettamente moti rivoluzionari, avremmo, prima di farlo, rotta la guerra, e dichiarate apertamente le nostre intenzioni. Quindi, e lo dichiaro altamente, io mi compiaccio del rimprovero rivoltomi dal deputato Brofferio. Egli ha ricordato fatti dolorosissimi: scoppio di polveriere e navi con perdite di molte vite e un attentato orrendo. Egli ha parlato in modo da lasciar credere che quei fatti sian opera del partito italiano. Io li ripudio, li ripudio altamente, e ciò nell’interesse stesso d’Italia. |

Fig. 413. — Agesilao Milano. (Disegno a matita eseguito dal pittore Masutti di Napoli per la medaglia commemorativa: Milano, Museo del Risorgimento). |

No! Questi non son fatti, che possano apporsi al partito nazionale italiano, son fatti isolati di qualche illuso disgraziato, che può meritar pietà e compassione, ma che devono essere stigmatizzati da tutti gli uomini savi, e principalmente da quelli che hanno a cuore l’onore e l’interesse d’Italia». La Camera applaudì, e la Corte d’Assise di Torino assolse gli ammiratori di Agesilao Milano (13).

4. Poco tempo dopo, nella primavera del 1857, Mazzini riuniva a Genova parecchi amici e decideva di agire contemporaneamente in questa città, a Livorno e a Napoli sollevando una insurrezione che si sarebbe estesa dovunque. Alcuni emigrati proponevano imprese particolari, come il Fanelli che voleva liberare i prigionieri di Ponza e sbarcare nel Cilento, altri intendevano concentrar tutte le forze nel Mezzogiorno o tutt’al più dividerle fra Napoli e Livorno (14). Questi ultimi quasi tutti appartenevano a quel gruppo che l’anno innanzi avevano costituito un Comitato per assistere Mazzini, o, meglio, per tenerlo a freno (15).

|

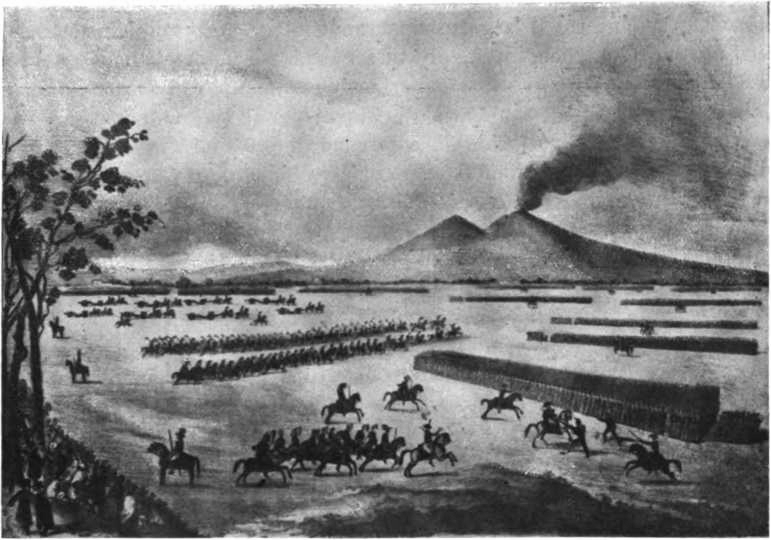

Fig.

414. — Attentato di Agesilao Milano (8 dicembre 1856)

|

Essi erano collaboratori o fautori del La Libera Parola, che nel deprimere i Borboni gareggiava col Piccolo Corriere, e raccomandavano di curare particolarmente le cose del Mezzogiorno, dove il Governo era in cattive acque e sarebbe stato facilmente abbattuto, qualora liberali d’altre parti d’Italia avessero portati soccorsi (16). E non avevano del tutto torto, sebbene esagerassero nel credere immediata la rivolta.

Infatti ai mali del Regno non si rimediava, anzi era ormai comune opinione che le Autorità nascondessero al Sovrano le cose spiacevoli, giacché «il non piegarsi assolutamente e trovarne ottimo ogni divisamento equivale ad incorrere la disgrazia totale» (17).

Nelle provincie di oltre Faro, dopo una visita del Re parlavasi di grandi benefici governativi, che i liberali esageravano per profittare poi delle delusioni che il popolo doveva subire allo sparire di speranze così sconfinate (18).

|

Fig. 415. — Supplizio di Agesilao Milano (13 dicembre 1856) (Da una stampa popolare dell'epoca; Napoli, Museo di San Martino) |

Comunque l’insurrezione era sicura secondo l’opinione di parecchi ardenti novatori fra i quali primeggiava Carlo Pisacane che nell’aprile 1857 annunziava a Rosolino Pilo la prossima azione osservando come «tutte le condizioni morali e materiali presenti accennano all’esistenza di questo fuoco latente» (19).

Carlo Pisacane barone di San Giovanni, chiamato a dirigere la spedizione nel Mezzogiorno, era un reduce della difesa di Roma, e godeva larga stima per coraggio, per coltura militare e per attitudini di scrittore (20). Ed anche in questa impresa mostrò di meritare la fiducia in lui riposta. Armi raccolte a Genova ed a Malta avrebbero dovuto servire allo scopo, e dalla prima città pochi valorosi con Pisacane si sarebbero imbarcati il 10 giugno preceduti da un veliero. Ma questo, partito il 9, non potè proseguire a causa d’una burrasca, per cui la spedizione fu rinviata al 25.

|

Fig. 416. — Carlo Pisacane (Da una litografia ilei 1858) |

Allora Pisacane si recò solo a Napoli, e ne ripartì il 16, dopo avere stretti gli ultimi accordi, convenendo, fra altro, secondo l’intesa avuta con Mazzini, di evitare ogni discussione di principi, cedendo anche nell’ammettere il grido di costituzione, ove, per volontà dei moderati, da questo dipendesse il fare od il non fare immediato. Tornato a Genova, vide Mazzini e combinò di partire con 25 compagni come semplice viaggiatore sul Cagliari, piroscafo della Società Rubattino che faceva il servizio tra i porti del Mediterraneo. Rosolino Pilo e altri, forniti d’armi e di munizioni, li precedevano su due barchette da pesca per salire sul Cagliari in alto mare, evitando così l’attenzione del pubblico che si sarebbe certo destata ove molte persone ed armi si fossero imbarcate nel porto (21). Il Cagliari partì la sera del 25 giugno e poche ore dopo passò al comando di Giuseppe Daneri, il quale, per opera dei 25 finti viaggiatori, sostituiva il capitano Antonio Sitzia e dirigeva il piroscafo verso Ponza. Qui i cospiratori approdarono il 27, liberarono circa trecento reclusi, in gran parte condannati per reati comuni (e di esser tali molti lo dimostrarono anche sul Cagliari), e il giorno appresso insieme con questi sbarcarono fra Policastro e Sapri e si incamminarono verso Padula (22). Male accolti dalla popolazione, dalle guardie urbane e dai soldati borbonici, quasi tutti furono uccisi o fatti prigionieri. Solo una cinquantina circa si ritrassero verso Sanza, dove furono nuovamente assaliti dal popolo e dalle guardie urbane. Pisacane cadde con molti dei suoi, Giovanni Nicotera, giovane, ardente calabrese, al pari di Carlo Pisacane, di Giambattista Falcone e di Giuseppe Daneri veramente animato da spirito politico, rimase ferito e insieme coi superstiti e coi complici (274 in tutto) fu mandato dinanzi al Tribunale di Salerno, che il 19 luglio 1858 ne assolse sei, ne condannò sette alla morte, tosto commutata, e tutti gli altri a pene diverse. I prigionieri maggiormente colpiti furono mandati nel penitenziario di Favignana. |

Dopo lo sbarco di Sapri il Sitzia aveva ripreso il comando del Cagliari, che, sorpreso la mattina del 29 presso Capo Campanella dalle fregate borboniche Ettore Fieramosca e Tancredi, fu scortato, prima a Salerno, poi a Napoli.

Da ciò una controversia diplomatica di cui riparleremo.

Il secondo atto dell’impresa di Pisacane si aspettava a Genova, e «doveva, riuscendo, renderne certa con mezzi potenti la vittoria».

I ribelli si sarebbero impadroniti della fregata Carlo Alberto ancorata nel porto, e caricatala di armi e munizioni, l’avrebbero mandata in aiuto della insurrezione napoletana, mentre il movimento sarebbe continuato in Liguria.

Tanto l’attacco della nave e dell’arsenale di marina, quanto l’occupazione dei porti e dei punti vitali della città dovevansi compiere di sorpresa.

|

Fig. 417. Il piroscafo Cagliari nel porto di Napoli. (Dal L’Illustration del 1858). |

Al Governo giungono vaghe notizie, e Rattazzi, Ministro dell’interno, il 27 giugno manda ordini all’intendente di Genova perchè «si agisca con energia e nulla si lasci d’intentato a conoscere e sventare i rei disegni» dei Mazziniani, i quali, secondo attendibili avvisi, si accingono «a nuovi imminenti tentativi segnatamente in Genova». E l’Intendente la sera del 29 prese larghe precauzioni, mandando truppe al Palazzo ducale, e mettendo in istato di difesa gli arsenali e la Carlo Alberto, cosicché i capi si accorsero di non poter più fare la sorpresa, e, contrariamente al parere di parecchi gregari, ordinarono di sospendere tutto. Furono obbediti, e solo un gruppo di ribelli che già si era avvicinato al forte Diamante, situato sulle alture dietro la città, non ricevette il contr’ordine, e occupò il forte uccidendo il sergente Patrone comandante dei pochi soldati di guardia. Naturalmente, saputo che la città era rimasta tranquilla, lo abbandonarono, mentre la polizia cominciava gli arresti, e l’Autorità giudiziaria iniziava gli atti per il relativo processo (23).

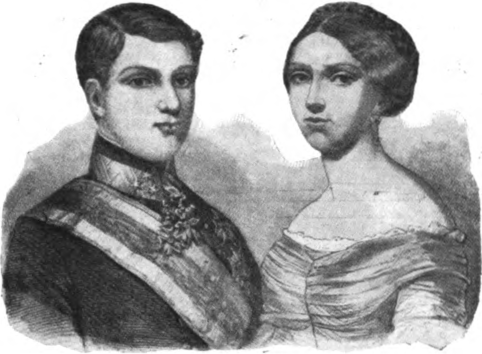

A Livorno il tentativo avvenne il 30. I promotori fidavano in certe tendenze «a cose nuove manifestatesi in questa città fin dal gennaio 1857, quando vi si trattennero per qualche tempo il Gran Principe ereditario Ferdinando e Anna Maria di Sassonia sposata a Dresda il 24 novembre 1856. Allora tra le feste organizzate dal Municipio, dalla Camera di Commercio, dalla Nazione israelitica e da privati si diffusero satire e si biasimarono specialmente due vecchi democratici guerrazziani, Luigi Fabbri gonfaloniere e il banchiere Pietro Adami presidente della Camera di Commercio. E in carnevale contro questi e contro altri amici del Governo si cantarono stornelli di significato molto chiaro.

Presto a Livorno ed in altre città toscane, specialmente a Pisa e a Firenze, corsero buoni rapporti fra liberali spinti e liberali moderati, cosicché parve prossima un’azione concorde, che ora volevasi armonizzare con quelle di Genova e del Napoletano (24).

Ma avvicinandosi il giorno dell’agire i moderati si ritrassero forse vedendo che ancor relativamente pochi erano i cittadini decisi a ribellarsi, e fors’anche temendo che tutto andasse a monte per opera della polizia, la quale aveva sequestrati fra il Gombo e Migliarino fucili e munizioni destinati a Livorno. Tuttavia sembra che qualche gregario della parte moderata si trovasse nella sollevazione che verso le 6 pomeridiane del 30 giugno scoppiò simultaneamente in varie parti della città, in vicinanza di fortezze o di depositi d’armi (fortezze Vecchia e Nuova, Piazza d’armi, Gran Guardia, Reclusorio) per mezzo di squadre del numero complessivo di circa 300 individui quasi tutti di bassa condizione che gridavano: Viva l’indipendenza italiana! Viva il popolo re! Viva la repubblica, e simili, mentre cercavano d’indurre a deporre le armi o uccidevano i soldati che incontravano (25).

I soldati rimasero fedeli e così pure la popolazione, forse per innegabile affetto nutrito verso Leopoldo II, e per la prontezza della repressione, cui seguirono il 2 luglio provvedimenti eccezionali da osservarsi «fino a nuovi e diversi ordini» (26).

Si fanno arresti e perquisizioni, si sfrattano forestieri o si tengono d’occhio, e si dà la caccia ai superstiti persino nelle navi del porto, anche per conto del Governo sardo, che riteneva vi si trovasse il Mazzini a bordo del Corinthion (27).

Il giudice Biagioli istruisce un regolare processo e raccolti i materiali con fatica, specialmente a causa delle intimidazioni fatte ai testimoni, compie l’istruttoria dopo alcuni mesi di lavoro.

Il 5 ottobre 1857 il Tribunale di Prima Istanza trasmette il processo alla Corte Regia di Lucca affidando al giudizio di questa 24 arrestati e un contumace, Cristoforo Pacini, rifugiatosi in Piemonte (28).

Di tutti assunsero la difesa gli avvocati Carlo Massei, Giuliano Bernardi, Temistocle Conti, Giuseppe De Giudici, e Luigi Rossi, dinanzi al turno criminale composto di Ermenegildo Holtzmann, presidente, Bartolomeo Brunicardi, Leonardo Giusti, Carlo Migliorini, Scipione Rindi e Filippo Tornichini consiglieri.

|

La Corte il 30 marzo 1858 condannò a morte come autori dell’uccisione di gendarmi nove accusati: Bigazzi, Camaiti, Chiti, Guelfi, Giovanni e Settimio Magnani, Nicoletti, Pacini e Pieroni; condannò a pene minori parecchi altri, e cioè: alla casa di forza per anni 12 Nelli e Puccinelli, per anni 7 Casareni, Malfanti e Menicagli, per anni 5 Bertini, Cardini, Cremonini, Giunti, Rondina e Sardi. Romiti e Rusconi erano deferiti alla Potestà governativa, cioè al Consiglio di Prefettura, Ciorbetti, Pagani e Sguaizer venivano assolti. La Corte di Cassazione di Firenze mutava la pena di morte in 20 anni di lavori forzati. Il Consiglio di Prefettura, alla sua volta, condannava 47 individui a pene varianti da uno a tre anni di reclusione, pene che vennero in gran parte commutate in quella dell’esilio. Il Tribunale militare finalmente pronunziò miti condanne contro pochi soldati che avevano avuto relazioni con cospiratori, senza giungere, peraltro, a combinare una vera e propria azione rivoluzionaria. Poche in sostanza furono le vittime dei Tribunali, come poche erano state le vittime cadute nel conflitto del 30 giugno tra forza e cospiratori; fra queste Giovanni Rosellini, di nobile e agiata famiglia pisana. I condannati alla pena maggiore restarono nel reclusorio di Volterra fino alla amnistia concessa da Vittorio Emanuele II il 25 novembre 1863, gli altri essendo stati considerati come rei di semplice rivolta politica ebbero la libertà il 6 maggio 1859 per decreto del Governo Provvisorio Toscano (29). |

Fig. 418. Ferdinando e Anna Maria di Sassonia, principi ereditari di Toscana (Da una stampa dell’epoca). |

La Corte Regia nella sua sentenza avvicina i fatti di Livorno a quelli che provocarono il processo Martinati, di cui parlammo nel capitolo precedente, e, fra altro, afferma che «di poco scorsa la metà dell’anno 1852, instituivasi o riordinavasi in Livorno, e ponevasi sotto la dipendenza del Supremo Comitato Nazionale Italiano residente in Londra un’associazione democratica italiana, la quale protestando di credere a Dio e nel Popolo, non nel Papa o nei Re, proponevasi fare di tutta Italia una sola Repubblica democratica, e per ottenere l’intento prefigge vasi la guerra aperta, l’insurrezione armata dei popoli contro i legittimi Governi.

«Che nel tratto successivo mantenevasi sempre viva in quel popolo la vagheggiata rimembranza dei passati disordini, fu conservato in lui e infervorito il desiderio della insurrezione, con clandestine adunanze e congreghe, ed aumentato progressivamente il numero dei proseliti alla setta demagogica, col prendere a soldo giornaliero facinorosi e vagabondi, dei quali uno soltanto, vanta vasi d’essere il capo; diceva pubblicamente averne 500 ai suoi ordini.

«Che la pubblica forza correva di continuo sulle tracce delle adunanze sospette, che secondo le notizie ricevute si tenevano in pili punti della città e segnatamente nel Caffè militare, e nella bottega di un barbiere in via San Giovanni, nel così detto Buffe sulla piazza de' Principi, nel Caffè Elvetico, ed in quello detto delle nuove Logge, al forno chiamato del popolo in via del Seminario, nelle case di vari popolani aggregati alla sètta ed anche all’aperto in diversi punti della città; ma non riuscendo alla forza di cogliere i settari in flagrante delitto, prendevano essi vieppiù ardimento e baldanza, quasi sicuri del loro trionfo».

Parla dei preparativi fatti dai settari, dei timori concepiti dalla popolazione, spaventata a più riprese dalle voci di disordini che parzialmente scoppiavano nella prima metà di giugno. Quindi prosegue: «Che tutto si preparava in Livorno mentre a Genova si meditava, ed erano imminenti i fatti accaduti il 29 giugno, e mentre partiva da quel porto il Cagliari con la spedizione dei rivoltosi alla volta del Regno di Napoli, fatti accertati dalla storia contemporanea.

|

F ig. 419. — Giovanni Rosellini |

«Che sebbene poca fede acquistasse tale notizia perchè ripetutamente annunziata nei giorni precedenti e non seguita da effetto, pure avea dato tiell’oechio la non ordinaria presenza di facce incognite e straniere che si aggiravano senza conosciuto scopo per la città, massimamente per le vie prossime allo Scalo Regio; e poco prima dell’ora designata essendosi messi in giro i capi della milizia ad avvertire i Posti armati onde stessero all’erta, fu notato un misterioso silenzio, e l’assenza dai luoghi dove solevano convenire di coloro che già si avevano per sospetti; e nacque perciò il pensiero che dessi fossero congregati e nascosti per prepararsi alla sedizione». «Che scoppiato nella notte del 29 giugno il movimento in Genova, se ne annunziava pubblicamente uno del tutto simile per Livorno nel seguente dì 30, e se ne designava l’ora del cominciamento alle ore sei pomeridiane.La sentenza narra lo svolgimento dei fatti già sopra accennati, e di cui è superfluo riferire nuovi dettagli, i quali del resto confermerebbero due punti fondamentali: la preparazione relativamente lontana del tentativo livornese, e i rapporti coi tentativi sincroni di Genova e del Mezzogiorno. Il processo toscano contribuisce a dimostrare infondata la tesi che fu sostenuta dai difensori degli accusati di Genova, secondo la quale il loro tentativo avrebbe dovuto servire a procurar mezzi maggiori per la spedizione di Napoli. Così toglie un’arma al Governo borbonico che tale tesi gradiva, come dimostrò sollecitando per mezzo del suo rappresentante a Torino, Canofari, notizie dall’esule napoletano Giacomo Tofano, che aveva assunta la difesa del Savi (30). |

5. Da tutto ciò risulta che i tre tentativi di Genova, di Sapri e di Livorno hanno gli stessi caratteri, mirano allo stesso scopo. Ma siccome il tentativo di Genova non aveva avuto l’appoggio di tutti i novatori, il Governo sardo ebbe buon giuoco per distinguerlo nettamente dagli altri, e vide a Genova sol degli uomini volgari assetati di strage respingendo la tesi dei difensori che i preparativi scoperti a Genova dicevano destinati ad aiutare Pisacane e la tesi di Mazzini che poneva i tre fatti allo stesso livello e considerava l’uno come aiuto dell’altro (31). E Mazzini aveva ragione: gli avvocati si attaccarono ai rasoi per salvare i propri difesi, e il Governo sardo seguiva l’esempio di altri Governi chiamando immorale e reo ciò che turbava la sua quiete, morale e lecita la medesima cosa ove la credesse nociva ai propri nemici.

Invano Mazzini durante il processo di Genova sostiene caldamente la propria tesi. «L’ardita impresa condotta da Pisacane (scrive), riuscendo, fallando, voi dite, merita plauso e produrrà risultanze più o meno propizie alla causa, ed è vero; ma perchè non direste lo stesso d’ogni altra impresa tentata contro qualunque manomette, usurpando e smembrando il diritto italiano I Perchè un’altra impresa che non doveva essere, se non il secondo atto di quella di Pisacane e che doveva, riuscendo, renderne certa, con mezzi potenti, la vittoria, è colpita di biasimo così severo da voi? Perchè meditata da Italiani liberi in terra libera e protetta dallo Statuto! Ohe! la libertà scema dunque i doveri degli Italiani verso l’Italia? Deve lo Statuto fruttar egoismo all’unione nostra?» (32).

Il perchè da Mazzini domandato si trova nell’interesse politico che guida i Governi, come sopra vedemmo, e si trova nella condotta stessa di alcuni amici di Mazzini che avevano approvata la spedizione di Pisacane e s’erano opposti al tentativo di Genova. I capi della prima e del secondo erano gli stessi, tra i gregari non vi era molta differenza, giacché la maggior parte dei reclusi di Ponza che seguirono il Pisacane non valevano meglio degli assassini di Genova come li chiamava il Cavour; ma nel Mezzogiorno si combatteva una dinastia debole, ormai esautorata e che nulla poteva fare e che nulla aveva interesse di fare, una dinastia che reggeva un popolo di agricoltori, sempre più attratto verso le provincie dell’Alta Italia dove l’industria e i capitali liquidi crescevano e cercavano espandersi. In Liguria si attaccava una dinastia relativamente forte sorretta in genere dalle forze economiche sopra accennate, desiderosa di combattere l’Austria e sicura di raccogliere a suo tempo i frutti di una vittoria che l’avrebbe messa a capo dell’unità italiana. E per questa unità molti repubblicani compresi innegabili idealisti noti a tutti pei sacrifici nobilmente compiuti come Garibaldi e Manin appoggiavano Savoia, per questa unità uomini d’affari anche nella operosa Genova dimenticavano gli antichi antagonismi e sostenevano Savoia. E altrettanto facevano idealisti e uomini pratici d’altre parti d’Italia.

Mazzini non credeva a tale politica sabauda: Mazzini, quando anche ci avesse creduto, non avrebbe desiderata la monarchia unitaria dei Savoia: anche passando sopra alla forma di Governo, egli che, partendo da principi astratti, senza guardare alle difficoltà pratiche, concepiva l’unione sulla perfetta eguaglianza teorica ed effettiva di cittadini e di provincie, temeva l’assorbimento del Piemonte. Molti aderenti a Savoia lo temevano pure, ma ritenendo necessario il Piemonte dei Savoia per ottenere la vittoria, accettavano piemontesismo e monarchia ben sapendo che l’una e l’altro erano una realtà transitoria, mentre l’unità era una realtà duratura.

Tali sentimenti conosceva il Cavour e ne profittava per abbassare i Borboni, per abbassare altri in seguito e per spingere innanzi la sua politica sempre.

Nel caso speciale il Governo napoletano l’aiutava tenendo prigioniero l’equipaggio del Cagliari e riunendo la Commissione delle prede, la quale il 28 novembre ordinò la cattura del piroscafo e la restituzione del carico mercantile condannando la Società Rubattino alle spese del processo. Invece il Contenzioso diplomatico sardo dichiarò illegale la cattura, ammise che il comandante Sitzia fosse stato vittima di violenza nelle acque di Genova e che per tale titolo occorresse instruire un processo dal Tribunale dell’Ammiragliato in questa città. A causa di due macchinisti, Watt e Parck, ch’erano a bordo del piroscafo l’Inghilterra, dopo qualche resistenza, finì col sostenere la Sardegna, e il Governo napoletano rilasciò tutto e pagò inoltre 3000 lire di indennità per i macchinisti.

Per salvare l’amor proprio offeso, si appoggiò alla Gran Corte d’Appello di Salerno che annullava la sentenza della Commissione delle prede, ma i giornali inglesi e sardi celebrarono la vittoria dei rispettivi Governi e ne presero occasione per attaccare i Borboni.

Della decantata vittoria Cavour profittava per consolidare la propria posizione alla Camera, dove sul finire del 1857 erano entrati più numerosi conservatori.

Il 13 gennaio 1858 aveva preso il portafoglio dell’interno lasciato dal Rattazzi, inviso a conservatori ed a liberali, ed aveva pur preso il portafoglio degli Esteri lasciato dal Cibrario, riunendo così nelle proprie mani, anche ufficialmente, poteri estesissimi, di cui si valse per proseguire con maggiore intensità l’opera propria, tanto all’interno quanto all’estero.

|

Fig. 420. — Attentato di Felice Orsini (14 gennaio 1858) (Da una stampa popolare dell’epoca; Milano, Museo del Risorgimento). |

Infatti, volendo disarmare i conservatori e contentare il Re, attenuò la politica ecclesiastica; desiderando accrescere i suoi aderenti fra i liberali e dare appiglio a proteste austriache incoraggiò la sottoscrizione aperta per donare cannoni alla fortezza d’Alessandria, proprio mentre Francesco Giuseppe visitava il Regno Lombardo-Veneto. E senza dubbio colse nel segno tanto da compiacersi del richiamo del rappresentante austriaco da Torino (33).

Trasse pure a profitto proprio un fatto che sembrava dovesse nuocere, cioè l’attentato che il 14 gennaio 1858 Felice Orsini con Pieri, Gomez e Rudio commise a Parigi contro la vita di Napoleone III. Molti liberali italiani, anche non repubblicani, credevano contrario all’indipendenza italiana l’imperatore francese, giustificavano l’attentato e speravano che dovesse essere un monito salutare. Napoleone, che il 13 marzo 1858 lasciò eseguire la sentenza capitale, non sembra che la pensasse così, ma l’opinione dei novatori divenne certo una forza per essi accresciuta dalla pubblicazione di lettere attribuite all’Orsini, cosicché crebbe in alcuni, nacque in altri la fiducia in un intervento francese (34).

Di ciò Cavour rallegratasi, come dolevasi invece dell’invito fatto dal Governo francese alle Potenze dove più numerosi vivevano gli emigrati politici (Belgio, Inghilterra, Piemonte) di vigilare maggiormente i novatori e la stampa.

«L’attentato del 14 di questo mese (così scriveva a Rattazzi il 26 gennaio 1858) è venuto ad accrescere le difficoltà della nostra posizione.

«Walewski si è affrettato di cogliere questa circostanza per rivolgerci una nota concepita in spirito molto benevolo, ma molto acre contro gli emigrati e la stampa.

«Rispetto al primo argomento mi fu facile rispondere allegando gli ordini ch’ella aveva dati, e la mia disposizione a farli eseguire con tutto rigore.

Fig. 421. — Felice Orsini |

«Il secondo argomento è più imbarazzante, i nostri mezzi per reprimere i suoi eccessi sono limitatissimi e lontani dal corrispondere ai desideri del Governo imperiale. Questo insiste specialmente onde venga soppressa l’Italia del Popolo che con qualche fondamento chiama il monitore degli assassini. Ora ciò non si può fare legalmente, ed il ricorrere a mezzi illegali ella è cosa nelle circostanze attuali pericolosissima. Ho scritto una lunga lettera a Villamarina con incarico di farla leggere all’imperatore, cui spero capaciterà». Il Re intanto mandava il generale Enrico Morozzo Della Rocca dall’imperatore. Questi si lagnò con lui della debolezza del Governo sardo ripetendo in sostanza i lamenti di Walewski e dichiarando che, ove le cose non fossero cambiate, sarebbe stato costretto a non occuparsi dell'indipendenza d'Italia. Il Della Rocca ne scrisse a Vittorio Emanuele che se ne mostrò molto indignato, ma finì poi col cedere specialmente recando qualche restrizione alle pubblicazioni contro i Capi di Stato stranieri (35). Napoleone se ne compiacque come d'un atto di deferenza e come prova delle tendenze antirivoluzionarie piemontesi, con ragione messe in dubbio, s'intende, in quanto riguarda gli Stati italiani (36). Crebbero quindi le simpatie fra le Corti di Torino e di Parigi, e divennero più frequenti i rapporti fra Cavour e Napoleone, che poterono così esaminare con relativa confidenza le condizioni dell'Europa e dell'Italia, le quali, notisi bene, anche al di fuori del compiacimento imperiale per l'arrendevolezza del Piemonte avrebbero da se stesse resi più stretti i rapporti sardo-francesi. |

6. Dal 1849 in poi molte cose eran successe in Europa e nelle colonie, tali da rendere in certi casi difficile la conservazione della pace universale.

La guerra di Crimea aveva condotto ad una pace che le grandi Potenze desideravano conservare ma che era minacciata, quasi ad ogni momento, da trasformazioni interne di Stati e da interessi internazionali contrastanti, come vedremo a suo tempo.

Era dovere, era desiderio del Cavour di profittare a vantaggio del Piemonte d'una guerra, e magari provocarla ove avesse tardato troppo a scoppiare. Ma per trarne il beneficio sperato occorreva anzitutto l'aiuto di Napoleone e la benevolenza dell'Inghilterra.

E a tenere amico Napoleone lavorò il Cavour in via ufficiale e privata valendosi anche di amici di Napoleone come Francesco Arese, il dottor Conneau, la contessa di Castiglione ed altri, tutti abili in un lungo lavoro compiuto per mantenere l'Imperatore favorevole, per dimostrargli che la sua politica avrebbe ricavato vantaggio da una guerra in Italia e che la causa dell'ordine, cara allora al Sovrano ed alla maggioranza dei Francesi, avrebbe ricevuti grandi benefici.

E nel luglio del 1858 si ebbe un'intesa fra Napoleone e Cavour che doveva condurre presto alla guerra.

Verso la fine di maggio il dottor Conneau vide a Torino il Re, Cavour e Rattazzi, e a Cavour disse di poter pensare che l'Imperatore parlerebbe volentieri con lui dello stato d'Italia e che andrebbe a passare un mese a Plombières.

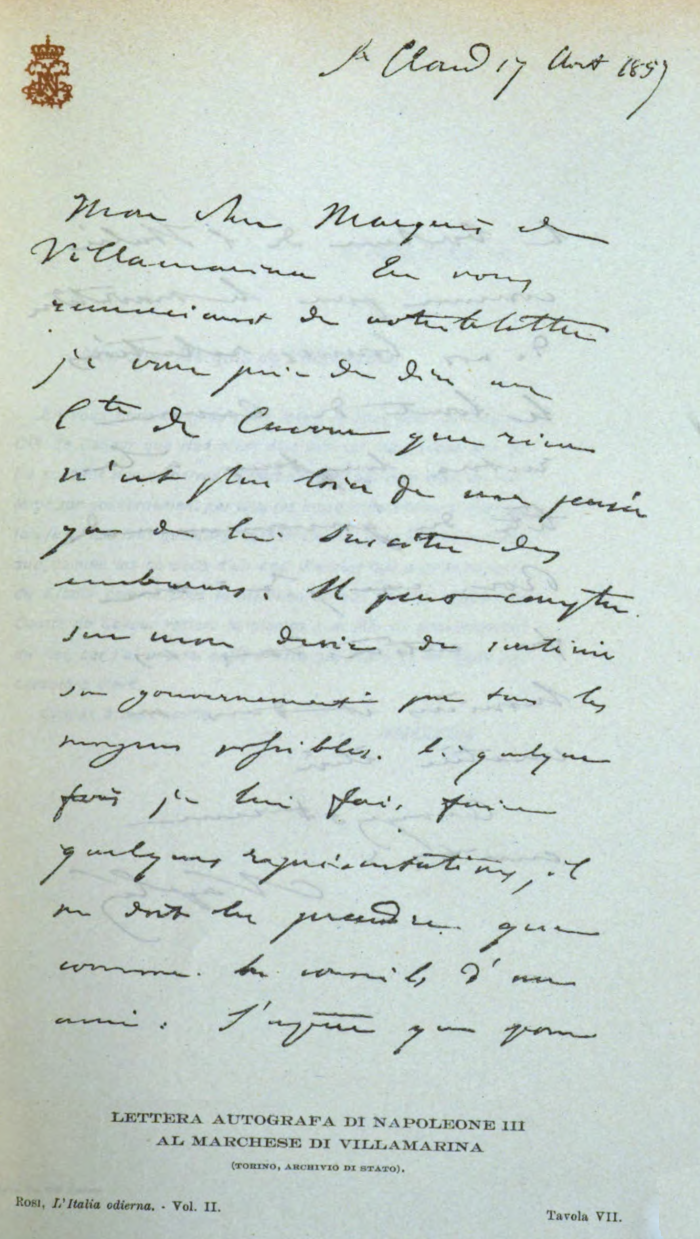

| st Cloud, 17 Août 1857. Mon cher Marquis de Villamarina, En vous remerciant de votre lettre je vous prie de dire au cte de Cavour que rien n'est plus loin de ma pensée que de lui susciter des embarras. Il peut compter sur mon désir de soutenir son gouvernement par tous les moyens possibles; si quelque foisjelui fais faire quelques représentations, il ne doit les prendre que comme les conseils d'un ami. J'espère que pour le bonheur de l'Italie comme pour le maintien de nos bonnes relations le Comte de Cavour restera longtemps à la tête du gouvernement du Roi, car j'ai une foi entière dans ses lumières et dans son caractère élevé. Croyez à mon amitié.Valone Tip-Edit. Torinese. NAPOLÉON. |

Cavour rispose che lui andrebbe a riposare qualche settimana nella Svizzera e che, se avesse dei giorni disponibili, sarebbe felice di fare una visita all'Imperatore (37).

L'invito ufficiale venne un po' tardi, tardi, s'intende, rispetto alla impazienza del Cavour, ma venne, e nel luglio questi partì da Torino (38).

Si trattenne un poco a Ginevra, dove il vice-presidente del Gran Consiglio lo elogiò per avere innalzato «una voce generosa in favore dell'indipendenza italiana e del diritto d'una nazione di governarsi da per se stessa».

|

Fig. 422. Napoleone III, imperatore dei Francesi (Da una litografia del 1855). |

E il 21 parlò con Napoleone ponendo le basi di quegli accordi che dovevano costringere l'Austria alla guerra (39).

Il colloquio si svolse per quattro ore dalle 11 alle 3 nel gabinetto dell'Imperatore e dalle 4 alle 7 durante una passeggiata nei dintorni di Plombières su un phaeton guidato dallo stesso Imperatore in compagnia di un solo domestico. Secondo il rapporto che il Cavour ne fece a Vittorio Emanuele, si esaminarono con ampiezza i varî lati della gran questione (40).

Napoleone disse d'essere deciso ad appoggiare la Sardegna contro l'Austria, purché la guerra fosse intrapresa per una causa non rivoluzionaria che possa giustificarsi dinanzi alla diplomazia e, più ancora, dinanzi all'opinione pubblica della Francia e dell'Europa. Cavour propose varî casus belli: l'incompleta esecuzione del trattato commerciale da parte dell'Austria, piccolo motivo per una grande guerra: la prolungata occupazione della Romagna e delle Legazioni, cosa non giusta da parte della Francia che occupava Roma.

|

Allora Ministro e Imperatore esaminarono ad uno ad uno gli Stati d'Italia per cercare un appiglio e si fermarono a Massa e Carrara. Fu deciso che gli abitanti avrebbero indirizzata una petizione a Vittorio Emanuele per chiedere la sua protezione e l'annessione del loro Paese al Regno sardo. Vittorio Emanuele prendendo le parti delle popolazioni avrebbe mandata una nota minacciosa al Duca di Modena, che, forte dell'appoggio austriaco, avrebbe risposto in modo impertinente. Allora Vittorio Emanuele farebbe occupare Massa e la guerra comincierebbe. Venendo la causa da parte del Duca di Modena che, a torto o a ragione, è considerato come il primo emissario del dispotismo, l'Imperatore pensa che la guerra sarà popolare non solamente in Francia, ma anche nell'Inghilterra e nel resto dell'Europa. Inoltre il Duca di Modena non avendo riconosciuto nessun Governo francese dal 1830 in poi, non può aspettarsi da Parigi nessun particolare riguardo. Napoleone si preoccupava del Pontefice, a causa dei cattolici, e del Re di Napoli a causa della Russia che lo sosteneva. Cavour lo tranquillizzò osservando che il Papa non aveva mai voluto dar riforme e che quindi, partendo gli Austriaci dalle Romagne, era naturale che i popoli insorgessero: Roma sarebbe rimasta al Papa colla guarnigione francese, di Napoli non si sarebbero occupati, tranne che i Borboni avessero preso parte per l'Austria: i popoli poi resterebbero liberi di profittare del momento per abbattere il loro Governo. Riguardo ai fini della guerra Napoleone ammise di cacciare gli Austriaci dall'Italia e di non lasciar loro nulla al di qua delle Alpi e dell'Isonzo. D'accordo con Cavour pose anche le basi del futuro ordinamento d'Italia, ammettendo che potessero modificarsi dagli avvenimenti della guerra. |

Fig. 423.Eugenia, imperatrice dei Francesi. (Dall'Almanacco di Gotha del 1856). |

|

Fig. 424. Marchese di Villamarina |

Secondo tali basi sarebbe fatta questa divisione: 1. La valle del Po, la Romagna e le Legazioni costituiranno il Regno dell'Alta Italia colla Casa di Savoia; 2. il Papa conserverà Roma e il territorio circostante; 3. il resto del territorio pontificio colla Toscana formerà il Regno dell'Italia Centrale; 4. il Regno di Napoli resterà entro i suoi confini. I quattro Stati italiani formeranno una Confederazione sul tipo di quella germanica, di cui si affiderà la presidenza al Papa per consolarlo della perdita di una gran parte dei suoi Stati (41).Cavour è soddisfatto considerando che Vittorio Emanuele essendo di diritto Re sovrano del territorio più ricco e più forte d'Italia, sarà di fatto Sovrano di tutta la Penisola. E Cavour ha ragione: ormai è per compiersi la facile previsione che al tempo del Congresso di Vienna aveva fatto il marchese Antonio Brignole Sale, vivente ancora al tempo delle trattative di Plombières e membro del Senato, dal quale appunto uscirà il 2 aprile per non voler approvare ciò che aveva previsto inevitabile, il Regno d'Italia (42). |

Nel caso probabile che lo zio e il cugino di Vittorio Emanuele si decidessero a ritirarsi in Austria, nulla fu definito per la successione, ma l'Imperatore pensa a Murat per Napoli e a Cavour indica per Firenze la Duchessa vedova di Parma, appartenente alla famiglia di Borbone, di cui egli non vuol sembrare persecutore.

Poi accennò ai compensi in modo garbato, s'intende, e Napoleone parlò della cessione di Savoia e di Nizza: quanto alla prima Cavour rispose che il Re in omaggio ai principî di nazionalità avrebbe fatto il sacrifizio, ma quanto alla seconda tali principî non si potevano invocare, giacche i Nizzardi per origine, lingua e costumi pendono più verso il Piemonte che verso la Francia. L'Imperatore carezzandosi a più riprese i mustacchi si contentò di aggiungere che per lui eran questioni secondarie, di cui vi sarebbe stato tempo d'occuparsi più tardi.

Il piano dell'Imperatore è di isolare l'Austria: egli conta sulla neutralità dell'Inghilterra e della Prussia, e sembra sicuro dello czar Alessandro che gli ha più volte promesso formalmente di non contrariare i suoi disegni in Italia. Pur limitandosi a combattere l'Austria isolata, l'Imperatore riconosce le difficoltà militari ricordando la storia delle campagne dello zio, e crede che per costringer l'Austria a rinunziare all'Italia sia necessario giungere a Vienna.

|

Per questo occorrono almeno 300.000 uomini, un terzo dei quali dovranno esser dati dal Piemonte e dalle altre provincie italiane. I Francesi avranno il loro centro alla Spezia ed agiranno specialmente sulla destra del Po finché gli Austriaci non saranno costretti a ritirarsi nelle fortezze: si avranno due eserciti sotto il comando, rispettivamente, del Re e dell'Imperatore, il quale ultimo fornirà il materiale di guerra, di cui potrà avere bisogno il Piemonte, e faciliterà un prestito a Parigi. Il colloquio procedette gradito a Cavour sino a che non si venne a parlare del matrimonio del principe Girolamo colla principessa Clotilde. Da un pezzo l'Imperatore desiderava di imparentarsi coi Savoia per mezzo del cugino. Questi aveva prima pensato alla principessa Elisabetta appena rimasta vedova del Duca di Genova, e in seguito, nel 1857, aveva pensato alla principessa Clotilde, mettendo in imbarazzo il Re e Cavour, il quale ultimo, per mezzo del banchiere genovese Alessandro Bixio stabilito a Parigi, aveva cercato dissuadere il Principe, di cui era amico, insinuandogli «che la figlia primogenita di Casa Savoia non può sposare se non un principe di Casa regnante» (43). E questa era l'opinione del Re, il quale inoltre come padre non era davvero lusingato di unire la figlia giovinetta ad un uomo maturo che non pareva fornito di quelle virtù che magari Vittorio Emanuele personalmente praticava poco, ma che avrebbero certo contribuito alla felicità della Principessa. Alla richiesta dell'Imperatore, Cavour addusse la medesima scusa dell'età giovanile, ed aggiunse che Vittorio Emanuele desiderava inoltre di lasciar libera la volontà della figlia. |

Fig. 425. Francesco Arese |

Napoleone fece la difesa del cugino, migliore della sua fama, fornito di doti eccellenti, e tale da essersi guadagnata la stima e l'affetto della Francia. Concluse col dire che per riguardo all'età si poteva ritardare il matrimonio e che il Re poteva sentire la figlia e dare una risposta precisa.

In caso affermativo, il Re fisserà la data del matrimonio.

E qui il Cavour osserva che per quanto l'Imperatore non faccia del matrimonio una condizione sine qua non dell'alleanza, egli è certo che mancando il matrimonio, l'Imperatore porterà nell'alleanza uno spirito ben diverso da quello che vi porterebbe se per prezzo della corona d'Italia che offre a Vittorio Emanuele, questi gli accordasse la mano della propria figlia per il suo più prossimo parente. Napoleone ha del corso nelle amicizie e nelle antipatie, e più corso di lui è il cugino che nel Consiglio dell'Imperatore diverrà un nemico implacabile. Cavour continuando afferma che per l'alleanza il Re e il suo popolo si è legato in maniera indissolubile all'Imperatore e alla Francia. Stringere l'alleanza e rifiutare il matrimonio potrebbe attirare sul Re e sul Paese grandi guai.

|

Riguardo alla felicità della figlia fa osservare che il principe Girolamo è soltanto da un bambino diviso dal trono del primo Impero del mondo, porta il nome più glorioso dei tempi moderni e per mezzo della madre, principessa del Württemberg, è imparentato colle più illustri famiglie principesche d'Europa. Intorno alle qualità personali del Principe ripete gli elogi fatti dall'Imperatore, aggiunge che è rimasto fedele ai principî liberali della sua gioventù, applicandoli però con ragionevolezza, ha conservate le antiche amicizie, e se la condotta privata potè essere leggiera, «n'a jamais donné lieu à des graves reproches». Domanda se il Re sarebbe più tranquillo intorno all'avvenire della figlia unendola ad un principe d'un'antica dinastia. Risponde negativamente ricordando i matrimoni delle quattro figlie di Vittorio Emanuele I sposate a Modena, a Lucca, a Vienna, a Napoli, e quello della principessa Filiberta di Carignano sposata a Carlo Ferdinando di Borbone conte di Siracusa. Del resto Principi disponibili che convengano ai Savoia non ve ne sono: esclusi i Borboni e i Lorena per motivi politici, e altri per differenza di religione; cosicché il matrimonio desiderato da Napoleone necessario per render proficua l'alleanza, e per evitare dei malanni, deve considerarsi conveniente anche per il resto. E il matrimonio si concluderà, naturalmente dando alle ragioni politiche addotte dal Cavour un valore forse eccessivo, giacché il matrimonio poteva lusingare l'amor proprio del parvenu, ma non avrebbe dato all'Italia nulla più di quanto era consentito dagli interessi francesi considerati rispetto all'Europa. |

— Fig. 426. Principe Gerolamo Napoleone e principessa Clotilde di Savoia. (Da una incisione del 1859). |

Infatti, anche concluso e celebrato il matrimonio, Napoleone non giunse neppure all'Isonzo, quando le condizioni internazionali gli fecero credere utile troncare la guerra.

Il conte di Cavour, ambiziosissimo, ammiratore della forza individuale a cominciar dalla propria, forse non capiva sempre le grandi forze collettive a cui, spinte o sponte, e magari senza esserne consapevoli, tutti gli uomini di Stato devono, magari temperandole, rendere omaggio.

Sulle basi stabilite a Plombières continuarono le trattative che condussero al formale trattato di alleanza firmato a Torino il 18 gennaio 1859. Colla stessa data il maresciallo Niel, per la Francia, e il generale La Marmora per la Sardegna, stipulavano una convenzione militare. Il 23 gennaio Vittorio Emanuele accordava ufficialmente la mano della figlia Clotilde al principe Napoleone, e questi, che era già da parecchi giorni a Torino per l'alleanza, celebrava il matrimonio il 30 gennaio.

L'alleanza assicurava alla Sardegna il soccorso francese per una guerra formalmente difensiva e garantiva la formazione del Regno dell'Alta Italia con una popolazione dai dieci ai dodici milioni di abitanti; prometteva la Savoia alla Francia e rimandava la decisione per Nizza alla stipulazione della pace (44).

Come si dovesse far apparire difensiva la guerra offensiva voluta dalla Sardegna e dalla Francia era già stato stabilito a Plombières, e d'allora in poi i numerosi amici del Governo sardo, e specialmente quelli della Società Nazionale, lavoravano per prepararvi i popoli.

Ma per intendere bene tutto questo occorre conoscere meglio le condizioni della rimanente Italia.

NOTE

(1) G. MAZZINI, Scritti editi ed inediti cit., vol. IX, pag. 79 e seguenti.

(2) Il 12 aprile 1856 Cavour scrive da Parigi a Rattazzi di aver parlato nuovamente con Manin che già aveva veduto una prima volta nel febbraio precedente.

Allora Manin lavorava per una Società Nazionale, che poi sorse sotto la presidenza del Pallavicino, per formare l'unità italiana sotto la Casa di Savoia. La prima volta Cavour aveva trovato Manin un po' utopista, devoto all'Italia e molto devoto al Piemonte, e la seconda volta l'aveva trovato «sempre un po' utopista; non ha dismessa l'idea di una guerra schiettamente popolare; crede all'efficacia della stampa in tempi procellosi; vuole l'unità d'Italia ed altre corbellerie; ma nullameno venendo al caso pratico se ne potrebbe trar partito». La lettera è pubblicata dal CHIALA, vol. II, N. CCCCXXIV, pag. 426. Del primo colloquio informa Giovanni Lanza con lettera da Parigi, 29 febbraio 1856: vedasi in CHIALA, vol. II, N. CCCCXIII, pag. 402, e si confronti con B. E. MAINERI, Daniele Manin e Giorgio Pallavicino, pag. XLVIII, Milano, Bortolotti, 1878.

(3) Mazzini aveva molto sperato da questo moto e si era recato in persona a Genova per incitare gli amici all'azione. Il programma suo, accennato sopra, si può vedere meglio dallo scritto ch'egli allora pubblicò sotto il titolo La bandiera della Nazione, ripubblicato negli Scritti, vol. cit., pag. 179.

Per i contrasti avuti allora da Mazzini con amici vedi la lettera di lui a G. Pallavicino, 2 agosto 1856, pubblicata nelle Memorie di questo, vol. III, pag. 284 e seguenti; MAZZINI, Scritti, vol. cit., pag. 136, e M. Rosi, op. cit., Il Risorgimento, ecc., cap. V, pag. 140 e seguenti.

(4) La lettera di Garibaldi all'Italia del Popolo, 4 agosto 1854, è ripubblicata a pag. 71 dell'opera Giuseppe Garibaldi. Scritti politici e militari. Ricordi e pensieri inediti raccolti su autografi, stampe e manoscritti da DOMENICO CIAMPOLI, Roma, Voghera, 1907.

Garibaldi tornava allora da un lungo viaggio marittimo, che aveva fatto nell'America e nell'Inghilterra, credendo, come scriveva da Boston il 19 settembre 1853, ad Augusto Vecchi, che la distanza potesse scemare l'amarezza dell'anima, mentre aveva «trascinata un'esistenza assai poco felice, tempestosa ed inasprita dalle memorie». Egli anelava sempre all'emancipazione della nostra terra, e forse per questo, appena giunto in Italia, potè essere creduto favorevole ai moti. Di qui la lettera che incomincia: «Siccome dal mio arrivo in Italia, or sono due volte ch'io odo il mio nome frammischiato a dei movimenti insurrezionali, ch'io non approvo, credo dover mio manifestarlo, e prevenire la gioventù nostra, sempre pronta ad affrontare i pericoli per la redenzione della patria, di non lasciarsi così facilmente trascinare dalle fallaci insinuazioni d'uomini ingannati o ingannatori, che spingendoli a tentativi intempestivi, rovinano, od almeno screditano la nostra causa».

(5) Vedi la lettera di Garibaldi alla Mario, 3 febbraio 1856, in CIAMPOLI, op. cit., pag. 73.

(6) Le lettere di Garibaldi a Pallavicino sono scritte da Caprera, quella a Cuneo da Genova e si trovano tutte in CIAMPOLI, op. cit., pag. 75, 77.

(7) Per il lavoro compiuto dalla Società Nazionale specialmente nello Stato pontificio si possono vedere: ERNESTO MASI, Camillo Casarini e la Società Nazionale italiana, in Fra libri e ricordi di storia della rivoluzione italiana, Bologna, Zanichelli, 1887; TULLIA ZAMPETTI BIOCCA, La Società Nazionale nella Marca, Ascoli Piceno, Cesari, 1911; ALBERTO DALLOLIO, La spedizione dei Mille nelle Memorie bolognesi, cap. I, Bologna, Zanichelli, 1910. Superfluo avvertire che le opere citate in precedenza e la corrispondenza di Cavour, Garibaldi, La Farina, Pallavicino, contengono un utile materiale, di cui ci siamo serviti e ci serviremo.

Dopo i preliminari di Villafranca la Società Nazionale di fatto si sciolse, ma nell'autunno fu riorganizzata dal La Farina, che ebbe l'appoggio del Cavour, il quale non era più ministro ma teneva ancora rapporti con molti liberali e, richiesto, e spontaneamente, dava consigli e desiderava di mantenersi con tutti in relazione essendo chiaro che poco sarebbe rimasto lontano dal Ministero. Nel settembre del 1859 scriveva al La Farina: I non avere pienamente riuscito nell'alta impresa che la mia mente aveva concepita, mi rende inetto a dirigere d'indi in poi la politica îtaliana; ma quand'anche ciò fosse, ho tanto patriottismo per combattere, se non come capo, come semplice soldato». E rispondendo sulla riorganizzazione della Società Nazionale scrisse che di regola la credeva più nociva che utile laddove esiste libertà di stampa, ma ove si verificassero circostanze speciali, avrebbe cambiata opinione, giacché «in politica non v'è massima assoluta». E la mutò di fatto, dando al La Farina anche il prestigio del suo nome (CHIALA, vol. II, N. DCCIII, pag. 134 e 135).

(8) La confutazione del rapporto De Rayneval per conto dei liberali moderati romani fu scritta da Cesare Leonardi e mandata all'ambasciatore francese. La confutazione del Minghetti porta la data 29 marzo 1857 e il titolo: Question romaine: observations sur la note de monsieur De Rayneval, par un sujet du Papa.

Per le impressioni che il rapporto del De Rayneval fece fra i liberali vedansi pure le Memorie di Giuseppe Pasolini (raccolte da suo figlio e pubblicate nella 4ª edizione a Torino, Bocca, 1915, vol. I, cap. X, pag. 253 e 254), da cui risulta che l'ex-Ministro di Pio IX conobbe, almeno nelle grandi linee, il rapporto dell'ambasciatore francese nell'ottobre del 1856 e fu dolentissimo del giudizio che questi dava degli Italiani e dei Romani in particolare. Da ciò si sentì spinto a lavorare con maggior lena per riforme interne come vedremo più tardi.

(9) Nelle Memorie citate (vol. I, cap. X) G. Pasolini parla delle due visite fatte a Pio IX.